Médecins de la Grande Guerre

Médecins de la Grande Guerre

![]() Accueil

-

Accueil

-

![]() Intro

-

Intro

-

![]() Conférences

-

Conférences

-

![]() Articles

Articles

![]() Photos

-

Photos

-

![]() M'écrire

-

M'écrire

-

![]() Livre d'Or

-

Livre d'Or

-

![]() Liens

-

Liens

-

![]() Mises à jour

-

Mises à jour

-

![]() Statistiques

Statistiques

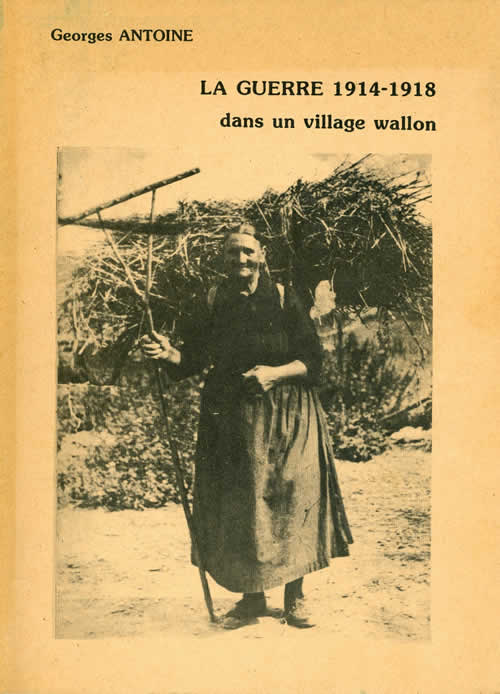

La Guerre 1914-1918 Georges Antoine AVANT-PROPOS Evoquer aujourd'hui la guerre de 14/18, est-ce que cela intéresse vraiment la population actuelle ? Seuls l'ont connue, une dizaine de témoins habitant encore la localité. Tous les soldats qui ont dû l'affronter, nous les avons, avec tristesse, conduits au cimetière. Alors, on oublie tout ? On en a bien assez avec nos problèmes, la crise, le chômage, les « Modérations », beau mot qui n'exprime pas tout ce qu'il veut dire. On brise le maillon de la chaîne qui nous relie au passé ? Mais on ne peut non plus nier que les gros soucis de la vie présente, réels, inquiétants certes, sont relativement légers, si on les met en balance avec la guerre, la Tueuse. Il est peut-être utile de comparer les situations entre 1914 et aujourd'hui, à quelque septante ans de distance. Car la génération d'alors nous apporte une expérience riche de faits vécus, de souffrances endurées, de privations imposées, de liberté perdue, de contrainte de l'étranger. Ceux de 14/18, civils comme soldats, pensaient à leurs enfants et à leur descendance future, c'est-à-dire à nous. Leur mentalité qui renaît dans cette étude nous apprendra que le fond de leur pensée correspond encore à la nôtre. Est-ce que Binche oublie ses Gilles, Mons son Doudou, Liège son Tchantchès, Namur ses Echassiers, Florennes et d'autres cités d'Entre- Sambre-et-Meuse, leurs marches militaires ? Nous voulons rester nous-mêmes avec un rejet absolu d'occupation par un étranger quel qu'il soit, quelles que soient les idéologies qui passent et dans lesquelles nous ne nous reconnaissons pas. Notre sens de la vie a été et est toujours l'indépendance et la liberté individuelle. En se coupant de ses racines, on perd sa personnalité, on devient des « va comme je te pousse » ou mieux, comme poussent les médias engagés, les informations truquées, les groupes violents de pression. Il est intéressant de constater comment après le désarroi profond de l'évacuation d'août 1914, la population s'est ressaisie et a trouvé les moyens de survivre, oh, pas facilement ni plantureusement, pendant quatre ans. Elle s'est ingéniée par ruse à échapper aux réquisitions et aux visées de l'ennemi. Elle a voulu rester digne des siens qui risquaient leur vie, pour elle, là-bas, à l'Yser. Les événements de 14/18 ont frappé très vivement les mémoires de ceux qui avaient sept ans et plus ; ils en ont conservé des souvenirs très précis qui se recoupent et se complètent, sur les horreurs d'août 1914 et sur la longue nuit de l'occupation. Ceux qui savent encore m'ont raconté ce qu'ils ont vécu alors. Je les remercie de leur collaboration. Plusieurs sont décédés depuis, dix. déjà. C'est leur histoire à tous qui sera ainsi transmise à la génération actuelle. En voici la liste par ordre alphabétique: Anceau Albert, Antoine Jeanne, Bajomez Lise, Bienfait Simone, Brichot Madeleine, Censier Germaine, Cosme Madeleine, Cosme Louisa, Ernould Alfred, Grégoire Mariette, Hiernaux Hélène, Laffineur Alfred, Laurent Célina, Laurent Denise, Marotte Germaine, Martens Marie, Piron Philomène, Thirifay Agnès, Thirifay Jeanne, Thibaut Régina et Wayens Suzanne. Des indications m'ont été apportées d'après les récits de leur famille par André Jeanne, Beaumont Marcelle, Brichot Irène, China Eva, Collin Laure, Henquin Marie et Marcelle, Légère Gaston. D'autre part les archives communales consultées ont permis d'évaluer les difficultés et les responsabilités des élus communaux. Avec peu de revenus, ayant dû dès lors contracter des emprunts remboursables après la guerre, ils durent protéger la population, surtout les plus démunis, et ils étaient nombreux en ces temps-là, payer leur personnel complètement à leur charge alors et se plier, le moins possible, aux exigences de l'ennemi. CHAPITRE I Doische est un village d'Entre-Sambre-et-Meuse étalé en longueur au pied et sur les pentes d'un plateau d'altitude de 220 mètres, qui descend brusquement à 170 mètres au seuil de l'église, puis s'ouvre sur une plaine où roule le ruisseau du lieu, le Marais. La plus ancienne partie du village est groupée aux environs de l'église nouvelle bâtie en 1860. Les maisons aux murs épais formés de moellons calcaires tirés sur place dans nos anciennes carrières, aujourd'hui abandonnées, avaient toutes, outre le logement, une écurie, une grange et un fenil ; car, pendant des siècles, la culture avait été, avec les bois, les seules ressources de la population. Quelques habitations portant des dates très anciennes (1573, 1611, 1623), ayant appartenu aux plus aisés, avaient des assises bien régulières de pierres taillées. Depuis 1860, Doische avait sa gare avec deux lignes de chemin de fer : Anor-Hastière, compagnie française, le petit Chimay, comme on l'appelait, et Lodelinsart-Givet. Une singularité en cette gare de Givet : elle présentait deux guichets voisins portant en grandes lettres : Trains belges Trains français. Ces inscriptions étaient dominées par deux horloges : la française marquait 5 à 6 minutes de plus que la belge. C'est que la France réglait l'heure sur le méridien de Paris et la Belgique sur celui de Greenwich, suivant l'heure anglaise. De 1860 à 1914, des maisons nouvelles s'installeront le long de la nouvelle route empierrée menant à la gare. On les construira en briques avec des ouvertures plus larges, plus vastes, plus hautes aussi, coiffées de toits d'ardoises violettes. Des gens avisés, parmi lesquels des cabaretiers, fixeront leur demeure dans le nouveau quartier de la gare. Un vide séparait ce quartier du reste du village. Là, dans les prés bas inondés fréquemment lors des orages ou des fontes de neige, coulait le fossé de la Jonquière. Une grand-route Liège-Philippeville construite au temps de la Principauté de Liège, reliait la commune aux villes voisines. Village frontière, Doische avait beaucoup de relations avec la France dont les usines établies le long de la Meuse recrutaient de la main d'uvre belge. La plus proche, celle d'Aubrives, fabriquait du matériel en fonte pour distributions d'eau ; tuyaux, bornes-fontaines, bouches d'égout. Elle employait du personnel qualifié : modeleurs, mouleurs, ajusteurs, au salaire de 6 à 7 francs par jour et des manuvres gagnant 2,50 frs après 12 heures de travail de 6 à 6, sans congés payés. De plus, les ouvriers de Doische faisaient en plus la route à pied, 5 km matin et soir, été comme hiver, marchant sur les trieux sur trois ou quatre sentiers parallèles. Les mieux lotis avaient un vélo. Tous ces ouvriers étaient payés par quinzaine en pièces de 5 francs. Les gueuzes venaient du bassin de Lorraine, le charbon de Charleroi et le port d'exportation était Anvers. Vireux avait son aciérie avec un haut-fourneau et travaillait pour les chemins de fer et la marine. Une fabrique de soie artificielle à Givet employait un personnel nombreux, surtout féminin. On y était payé en or. Des carrières (Trois Fontaines, Gimnée), encore en activité, vendaient des moellons pour bâtir, des pierres de taille, de grandes dalles rectangulaires pour paver, des pierrailles pour la route. Des artisans encore nombreux offraient leurs services à la population. Des maçons, pour les maisons neuves ou à moderniser et pour la forteresse de Charlemont, employaient du mortier au sablé (cense Lahaye ou Niverlée) et de la chaux provenant des calcaires calcinés dans les fours de Gimnée. Des menuisiers façonnaient le bois pour les bâtiments, les charpentes, les meubles, les cercueils. Un forgeron battait l'enclume de son lourd marteau transformant le fer rougi en outils, fers à chevaux ou à bufs, et cerclant les grandes roues des chariots. Il y avait aussi un poêlier expert en cuisinières avec coffre et plate-buse ou en poêles à colonne « Je brûle tout l'hiver sans m'éteindre » et un plombier-zingueur pour gouttières, soudures, rétamage des cuillers et fourchettes. Le boucher-charcutier servait la viande que les ouvriers mangeaient le dimanche, souvent du bouilli ou de la charcuterie, quitte à compléter l'ordinaire par du petit élevage : lapins et poules. Le cordonnier vendait de fines bottines, mais surtout de bons gros souliers de travail garnis de clous du talon à la pointe, ressemelant jusqu'à usure complète, mais il était aussi capable de monter lui-même une belle paire de chaussures. Des tailleurs de pierre préparaient des encadrements de portes et de fenêtres, des éviers et des baquets, ils devenaient artistes pour les monuments funéraires. Le peintre savait aussi coller du papier peint, blanchir murs et plafonds à la chaux et rapetasser les souliers non achetés chez le cordonnier. Une modiste présentait au public féminin ses éternelles nouveautés en paille ou en feutre et préparait pour les enterrements les grands voiles de crêpe. Des couturières faisaient du neuf, réparaient à domicile, emmenant parfois leur machine à coudre. Un ardoisier réparait les toits d'ardoises. Il restait deux maisons couvertes de chaume au Quartier. Les usines française avaient attiré à Doische pas mal de familles nombreuses venant de Morville-Anthée dans l'espoir d'une amélioration de leurs revenus. Certes, de vieilles familles terriennes étaient restées fidèles à l'agriculture. La ferme du Marais était louée à Monsieur Delcourt. Les Anceau, André, Censier, Henquin Jules avaient gardé confiance dans la glèbe nourricière. Pas de tracteurs bien sûr, encore peu de machines. La faux maniée avec dextérité coupait à ras du sol herbe et denrées très tôt le matin tant qu'il y avait de la rosée. Semailles poignée après poignée. Battage au fléau, tout au long de l'hiver, des céréales engrangées puis des meules d'épeautre, de froment ou de seigle. Quatre commerçants (Hurel, Defooz, Pilpay, Rochet) servaient leurs clients en puisant avec des pelles dans des casiers remplis de sucre en morceaux, café, cassonade, sel, placés côte à côte, et en emplissaient des sachets pesés dans la grande balance à deux plateaux, car ils n'avaient pas de marchandises emballées. On trouvait chez eux aussi alcool, vinaigre, huile, tabac à fumer ou à chiquer, allumettes, un peu d'aunage. Dans un coin isolé se trouvait un gros tonneau de pétrole où l'on emplissait bouteilles et bidons. Pour l'achat d'un bon costume il fallait se déplacer à Florennes ou à Dinant. Pour 100 francs, un homme flambant neuf sortait du magasin : chapeau, chemise, cravate, un complet chic, chaussettes et souliers, mais, à l'époque, on gagnait de 2,50 frs à 7 frs par jour. Les cafés, très nombreux (une maison sur quatre environ) portaient comme enseigne au dessus de la porte d'entrée une branche de « petton » (genévrier croissant sur les tiennes de Foisches). On y jouait aux cartes et on bavardait entre amis et connaissances. On y servait des gouttes à un sou ou à deux sous dans des verres semblant bien grands, mais au fond épais à souhait et aussi, tirée au tonneau, de la bière naturelle et rafraîchissante. Au carnaval on savait joindre la farce à la bonne humeur : les jeunes, masqués s'installaient à table, se laissaient servir puis, apportant un vieux rouet et une poignée de laine, demandaient : « Peut-on filer ? » Alors ils partaient sans payer puisqu'ils pouvaient filer... à l'anglaise. D'aucuns ayant exagéré, ne rentraient qu'aux petites heures le lundi et cuvaient leur boisson et ils chantaient encore, les brigands : « Quand Joseph fait l'lundi, i gna s'femme qui l'berdelle ». Tandis que le mari reprenait ses esprits embués par l'eau de vie, la femme qui ne s'amusait guère menait paître les vaches, fermant la porte à clef après avoir caché les souliers du soulard. Et celui-ci redevenu conscient mais non corrigé trouvait moyen d'enlever quelques tuiles du toit et d'aller retrouver les copains en sabots. Il existait aussi des cabaretières par trop intéressées qui, voyant la clientèle prête à sortir disaient : « Asseyez-vous, je vous paie une bonne tasse de café percé », (du café fort). Certains allaient à la ducasse à pied à Romedenne (7 km), y buvaient, y dansaient, s'y battaient, quitte à revenir à pied vers les quatre heures du matin, se changer, remettre leur costume de travail et faire encore une heure de route, toujours à pied, pour être à l'usine à six heures. Le hameau de Petit-Doische recevait dans ses cafés les militaires de la garnison de Givet, le 148e de ligne, en plus des artilleurs de Charlemont. Il y avait plusieurs mariages de jeunes filles du lieu avec des soldats français. C'était une vie gaie, insouciante. On pratiquait la devise ; « On n'est pas riche mais on vit bien ». N'allez pas conclure que tous les hommes de Doische étaient des ivrognes. Les fêtes étaient de grands moments de détente dans une vie souvent très besogneuse. La brasserie Collin, dans ses grandes cuves, faisait de l'excellente bière livrée à domicile, aux particuliers, aux grandes fermes occupant du personnel et aux cafés. Les garçons brasseurs partaient avec un long haquet tiré par deux solides chevaux. C'était un chariot étroit sur lequel étaient placés bout à bout les tonneaux de 50 litres, 100 litres et plus. Le village frontière de Doische avait aussi ses agents des douanes : ceux de la gare pour surveiller les voyageurs venant de Givet et ceux qui circulaient à pied selon le rôle déterminé journellement par leur brigadier aux aguets sur les routes secondaires et les sentiers. Ils occupaient comme locataires les maisons disponibles et changeaient fréquemment de centre d'attache. En service, ils construisaient parfois des cabanes pour s'abriter et mieux épier. Par beau temps ils emportaient leur lit sur le dos. De petits fraudeurs jouaient à cache-cache avec eux, à leurs risques et périls. On passait en France, tabac, jeux de cartes, café, allumettes... On s'y approvisionnait en chaussures, alcools vins, parfums. On allait à pied à Givet avec de vieilles savates et on revenait au train avec des souliers neufs. Et les lavandières partaient au travail avec un sac à double fond pour y cacher du café. Un loustic avait trouvé un bon stratagème : arrivé en gare de Doische, il passait la main par la portière à contre-voie et déposait une bouteille de « pecket » sur le toit de la voiture du train échappant ainsi au contrôle ; il la reprenait lorsque le train se remettait en route et descendait à l'arrêt suivant, à Gimnée. Il fit cela jusqu'à ce qu'il fut « vendu ». Un jour, un douanier français eut bien du plaisir. Arrivait vers lui un bonhomme qui, voyant le danger, se débarrassa d'une boîte de cigares en la jetant au pied d'une haie. L'interrogatoire commença : « Pas d'tabaque ? ». L'interpellé répondit : « Non » la main sur le cur pour se faire convainquant. « Et ça alors, c'est quoi ? ». Et le douanier indiquait le chien fidèle (?) qui rapportait dans sa gueule la boîte de cigares à son maître. Le village comptait deux écoles primaires peuplées chacune d'une quarantaine d'élèves. L'instituteur, Monsieur Maistriaux, tenait une classe où l'on savait lire, conjuguer, écrire à peu près sans faute, construire une bonne phrase, résoudre opérations et problèmes. L'institutrice, Mademoiselle Feys, prenait les filles et leur apprenait en plus les travaux de couture et de tricot, sans maîtresse spéciale. A noter que les traitements des enseignants étaient à charge de la commune comme ceux des autres employés : secrétaire, trésorier, garde champêtre et fossoyeur. L'instituteur nommé le 19 mai 1893 avait droit à 1800 frs (par an). Son traitement fut porté à 1900 frs au 1er janvier 1914 après 20 ans de service. L'institutrice nommée le 18 janvier 1905 n'avait à toucher que 1300 frs, somme portée à 1400 frs au 1er janvier 1914. Il n 'y avait à Doische en 1914 que trois autos : le notaire Jeanmart, le docteur Dubois et Monsieur Octave Thibaut commerçant en cafés. Quelques particuliers et fermiers possédaient une charrette à cheval pour leurs déplacements, leur commerce ou pour se rendre au marché. Un nouveau curé, l'abbé Pirmez, était arrivé en janvier 1914. Il animait une chorale féminine, aimait les beaux offices, prenait contact avec son petit monde. Le conseil communal renouvelé par élection le 15 octobre 1911 était présidé par Monsieur Hubert Hennard, Echevin faisant fonction de Bourgmestre, assisté de Messieurs Fesler Jules, Cosme Joseph, Brichot Adolphe, Penasse Arthur et Pilpay Ferdinand. Ils vont connaître bien des difficultés au cours de l'occupation allemande. Il y en avait un septième qu'on trouvera plus loin.

CHAPITRE

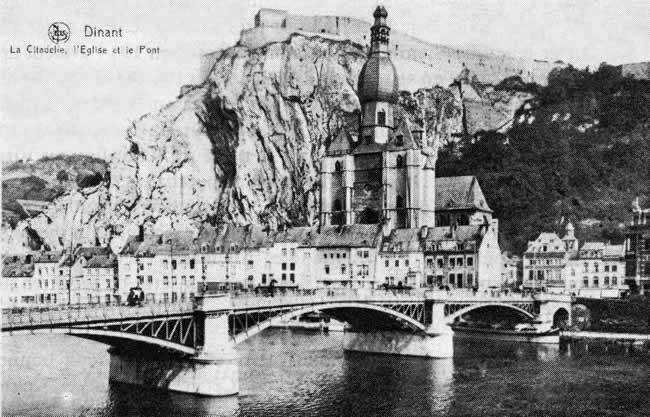

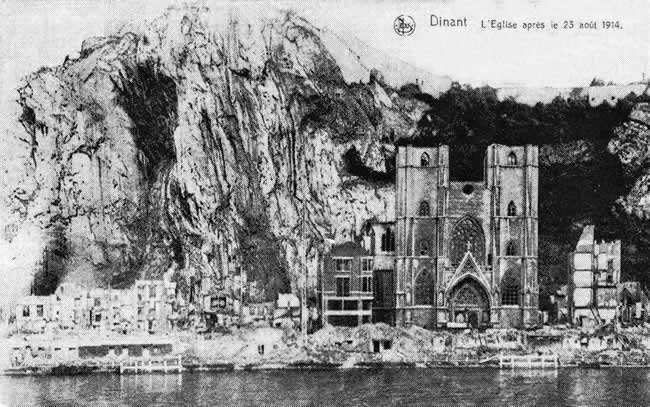

II C'est dans ce pays paisible et laborieux, vivant loin de l'aisance actuelle mais en progrès notable sur les générations précédentes qu'éclata soudain la guerre. Pas de radio ni de télévision, quelques rares journaux, peu de nouvelles pour la masse de la population. Les soldats rappelés rejoignaient leurs unités sans trop s'alarmer, une affaire de quelques jours de mobilisation. On croyait encore à notre neutralité garantie solennellement par nos grands voisins. Aussi est-ce avec stupéfaction et horreur que l'on apprit l'invasion du 4 août 1914, puis les durs combats contre la position fortifiée de Liège. Des fantassins français entraient en masse pour seconder notre armée. L'inquiétude grandissait. Le 15 août déjà, les Allemands étaient à Dinant d'où les Français du 148e les délogèrent. La marée ennemie s'élargissait du Luxembourg à l'Escaut. Le 23 août les Allemands prirent le malheureux Dinant, brûlant la ville et massacrant 672 civils, en emmenant d'autres en captivité. A Doische aussi les Français reculent, emportant leurs blessés hospitalisés dans la maison Thibaut, forçant des fermiers à transporter leur matériel. La ferme Anceau Hector doit leur fournir un chariot mené par le domestique Petit Pierre. A Gimnée aussi les fermiers sont mis à contribution. L'un d'eux, Camille Couvreur, ne peut revenir chez lui et ne rentrera que fin 1918. Soudain, en gare de Doische, arrive un train. Le bruit court que c'est le dernier train, l'ennemi va arriver. Dans l'affolement on se précipite dans les wagons sauveurs : le chef de gare, les employés, les ouvriers qui ont pu avertir les leurs. Ainsi partent les familles Hubert, Tayenne, Jourdain parents et jeunes gens, Anceau Cyrille et aussi Laffineur. Charles Burton, 14 ans, porteur de télégramme, s'engouffre aussi dans le train sans s'occuper de sa famille, les parents Grégoire aussi, pensant que leurs filles étaient montées. Les nerfs craquaient. A Mariembourg, à l'arrêt, les parents Jourdain et leu fille Clotilde, les parents Grégoire et Monsieur Laffineur descendent, préférant rester au pays malgré le danger. La famille Bernard Hurel avec leurs filles Bertha et Julia, dont les maris étaient mobilisés, filèrent vers la France déjà vers le 6 août et passèrent la guerre derrière le front. La famille Collin après le massacre de Dinant attela sa charrette et s'en fut loin des lignes de combat. Dans la nuit du 24 au 25 août, une très forte concentration de troupes françaises attendait les ordres. Les soldats se reposaient couchés côte à côte, partout, sur le chemin, dans les fossés, sur les prairies. La forteresse de Charlemont tirait sur Romedenne et Surice. On entendait siffler les obus au dessus de nous. Que se passait-il là-bas ? Enjambant les fantassins dormant partout, nous arrivons sur le Plémont et nous voyons avec horreur Romedenne en flammes. Du Tienne du Bois, de la Pireuse, de partout on regardait ces flammes hallucinantes. Les Allemands étaient là, tout près, aussi barbares qu'à Dinant. Certains ont même perçu des bruits de cavaliers ennemis en patrouille. Le 25 au matin, les Français s'écoulèrent rapidement par la vallée de la Meuse. Quel sort nous attendait ? Où aller ? Quelques-uns se rendirent à Vaucelles qui ne semblait pas être dans l'axe de marche des armées. Jules Ernould Légère, garde forestier qui connaissait tous les recoins du bois, se réfugia avec sa famille, celle d'Alphonse Ernould Laurent, avec Berthe et Madeleine, le notaire et le curé Pirmez dans une grotte souterraine à Vaucelles. Celle-ci était assez vaste pour s'y installer et s'y coucher. De là ils voyaient des uhlans sur la route de Mazée. Alphonse Ernould dans un moment de calme, descendit au village chez sa sur ; aucun danger n'apparaissant, il alla chercher les siens puis revint à Vaucelles et à Gimnée. Les autres du groupe regagnèrent Doische. La famille Thirifay et Adolphe Legros partirent à pied pour Treignes, logeant dans un fenil. Les Allemands arrivent de Gimnée, leur demandant des renseignements sur Charlemont. Ils reviennent chez eux, mais le 27 août, départ en chariot pour Merlemont avec Joseph Legros et la famille d'Achille Toussaint. C'est là que vint au monde la petite Berthe Toussaint dans des circonstances bien pénibles. Vers le 23 août, le groupe Henquin Hector et Hiernaux, avec une impotente et une petite Lucienne de 4 mois, emprunte un tombereau au brasseur Collin. C'est la cohue des émigrants et des soldats. Ils atteignent Mariembourg mais ne peuvent continuer. Ils reviennent par Matagne-la-Petite où ils rencontrent les Allemands. C'étaient les mauvais bougres qui avaient brûlé Surice et Romedenne, prétextant avoir été attaqués par des francs-tireurs. L'abbé Sohet, ancien curé de Doische put parler à un officier de haut grade, se portant garant pour sa paroisse, affirmant que personne ne tirerait sur les soldats. Cela détendit l'atmosphère ! Toutefois les hommes furent enfermés dans l'église, les femmes allèrent se cacher dans les caves. Le curé obtint que deux soldats aillent chercher la mère impotente pour l'amener à la cure. On resta là 2 ou 3 jours. Le tombereau, son contenu et le cheval avaient disparu. Le calme étant revenu, la famille put profiter d'une charrette à baudet qui la déposa à la barrière de Romedenne sur la grand-route. De là on transporta l'infirme en brouette jusqu'au Crestia. Là, le père Masson attela vivement son petit cheval et on retrouva la maison. Mais ce n'est pas tout encore. Le 27 août, nouveau départ général. Cette fois la famille put partir en chariot avec Lucien Squélart pour se fixer à Vodecée. On sut par eux qu'Alcide Crassin, ouvrier à la gare de Doische, avait été tué sur les tiennes de Matagne. Pourquoi ? Peut-être, à cause de son képi, fut-il pris pour un Français ? Eugène Censier et les siens, sans oublier la petite Denise née en juin 14 et la famille de son frère Germain s'arrêtent à Treignes où ils logent chez les Demoiselles Martin. Lambert Anceau qui se trouvait là fut réquisitionné pour donner des indications sur Charlemont et aller montrer les emplacements des ouvrages militaires. Au retour ils furent encore en péril lors d'une escarmouche entre soldats français et allemands. Et le 27 août, nouveau départ pour Florennes cette fois. Les Wayens avec leurs enfants passent une nuit à Vaucelles. Des uhlans arrivent par la route de la Gueuze, entrent à la brasserie. Vital leur sert de la bière mais ils ne boivent qu'après qu'il eut vidé son verre. Quelle méfiance ! Et le 27 août, toute la famille part pour Merlemont avec les Burton, chacun emportant un pain. Le 26 août, les Allemands entrent à Doische ; quelques soldats, doigt sur la gâchette, précèdent un groupe plus nombreux. On sort des maisons pour leur passage. Pas d'incident. Mais le 27 août, de grand matin, le bourgmestre faisant fonction, Hubert Hennard, accompagné d'un officier allemand, frappe à toutes les portes : ordre de quitter le village immédiatement sans délai possible. C'était, disait-il, pour protéger la population civile pendant le siège de Charlemont. Point de rassemblement : Villers-le-Gambon. Les fermiers attellent leurs chevaux, chargent matelas, linge, saloir, et prennent sur leurs chariots parents et amis, chacun avec le strict nécessaire. Ainsi partirent les familles Hector Anceau et Thibaut Octave essayant de gagner Mettet où elles avaient de la parenté. A Villers-le-Gambon, elles rencontrèrent la famille Delcourt avec le notaire Jeanmart et l'abbé Pirmez en route pour trouver refuge à Sart-Eustache. Plein d'angoisse et de regret, chacun abandonnait, porte ouverte, sa chère maison. Beaucoup partaient à pied, groupés autour d'un vélo chargé de ballots. D'autres s'en allaient avec une voiture d'enfant où s'accumulaient valises, vivres et objets de ménage. En route vers l'inconnu menaçant, les vieilles gens se demandaient où elles allaient vivre leur dernière heure. Les parents, pleins d'appréhension pour leurs enfants, songeaient à leurs maigres ressources. Qui les accueillerait ? Le plus grand nombre trouva refuge à Villers-le-Gambon dans les bâtiments d'une carrière. Puis on fut refoulé vers Merlemont et de là vers Sautour. Ma famille a suivi cet itinéraire à pied, poussant la vieille voiture d'enfant à quatre roues, emportant un grand pot de lait car les enfants relevaient de la scarlatine et ne pouvaient manger normalement. Germain Laurent et son épouse Rosa firent le même trajet à pied avec une petite Alphonsine née en janvier 1914. Les familles en exode avançaient un peu au hasard, selon des on dit peu crédibles. Quelques-uns, Auguste China, Adolphe Brichot et les leurs se rendirent à Gimnée et eurent de la chance car ce village ne fut pas contraint d'évacuer. Mais le major Allemand Schuman avait affiché l'avis que voici en allemand : « Je suis obligé de prendre des otages. On fusillera des otages sans pitié si l'on tire sur les soldats allemands. En outre on brûlera les maisons d'où l'on a tiré. Chaque habitant doit être chez lui à 7 heures. Quiconque se trouve encore au chemin, sera mis en prison. Les maisons dont les habitants sont déjà rentrés doivent être éclairées par une lampe ou bougie au moins pendant toute la nuit ». Des hommes pris comme otages furent enfermés dans l'église. Henri André, les siens et les Miliche furent arrêtés en chemin par des soldats qui les interrogèrent et les fouillèrent. Le douanier Miliche qui avait sur lui son pistolet de service fut froidement abattu devant sa femme et ses trois enfants qui en restèrent gravement traumatisés. La panique s'en mêlait : Marie Martens, 9 ans, était au Culot (route de Vaucelles) chez sa grand-mère Sidonie et ses deux tantes. Elles trouvèrent place, bien contentes dans la charrette à baudet de Catherine Dinant, et, fouette cocher, arrivèrent ainsi à Florennes, cependant que les parents Martens étaient forcés de s'en aller d'un autre côté, sans savoir où était leur fille. La famille Beaumont Valentin vécut des jours atroces. Le père devait garder le lit, immobilisé, un genou plâtré. Il y avait quatre enfants nés en 1909, 1912, 1913 et 1914. Il fallut partir sans moyen de transport. La mère Scieur Julia, heureusement forte, ne put rien faire d'autre que d'installer avec des coussins, son mari dans une brouette. L'aînée Noëlle marchait, les 3 autres étaient auprès du père. Ils s'en furent ainsi jusqu'à Fumay par les routes encombrées de soldats et d'émigrants. Un militaire pris de pitié portait la petite Noëlle. Soudain, dans un remous de la circulation, il perdit de vue la famille en détresse et dut confier l'enfant épouvantée, sachant à peine s'expliquer, à de braves gens de Fumay qui purent retrouver les parents. Autre équipée : celle du groupe Piron Joseph et Lambeau René, deux beaux-frères avec leurs enfants. Ils se tirèrent d'embarras avec un tombereau à charbon du père Staf. Les hommes traînèrent le peu commode véhicule jusqu'à Merlemont où ils se fixèrent. Ils y retrouvèrent la famille Ernould Vital. Autre direction : Clotilde Laret et ses enfants, Hélène, Edouard et Camille étaient allés à Petit-Doische chez la Grand-mère Léonie. Charlemont y bombardait les Allemands qui firent partir tout le groupe vers le nord. Ils allèrent jusqu'à Anseremme. Julie Demanet, épouse de Légère Fernand, mobilisé, avec sa sur Elise purent, à temps, gagner Treignes et, par les sentiers des bois, se mettre en lieu sûr au Mesnil. Joseph Cosme avec son épouse Vitaline et leurs cinq enfants décidèrent de se rendre chez une tante Amélie à Givet. Joseph put parler avec Ernest Loison, soldat français marié à Doische et qui fut prisonnier après la reddition de la forteresse. Ils purent revenir mais accompagnés d'un soldat allemand qui devait les conduire à Gimnée. Tout de même ce soldat leur permit d'entrer quelques minutes chez eux pour se désaltérer (c'était un café), et comme le village était évacué ils partirent pour Gimnée emmenant avec eux Lydie qu'ils rencontrèrent. Autre situation. Les parents Grégoire étaient partis, on l'a vu, au dernier train et, voyant que leurs filles Mariette et Madeleine n'étaient pas dans le convoi, descendirent à Mariembourg. Celles-ci étaient parties à pied à Vierves avec un chef garde de train connu d'elles. Il y avait combat et les villageois s'étaient réfugiés dans les bois. Les Grégoire purent enfin se réunir. Ils essayèrent de rentrer par des sentiers vers Treignes. Ils avaient retrouvé Germain Brichot et les siens. Comme il y avait quelques soldats français si repérables avec leurs pantalons rouges en 1914, ils subirent des coups de feu mais purent s'éclipser sans dommage.

Désiré Laurent, mobilisé à Namur, avait reçu la visite de son épouse Cécile accompagnée d'une amie. Les deux femmes parties à pied, hotte au dos, avaient pu lui· parler et lui donner du linge. A la chute de la ville, il put échapper à la captivité et revenir à Doische. Il fut le témoin d'un fait tragique. Les Allemands avaient arrêté Joseph Dumonceau, sourd et muet, domestique à la ferme Anceau et qui essayait de gagner Foisches. Le malheureux ne put évidemment pas parler ni s'expliquer. Il fut abattu près de l'église. Peu après, les Bienfait et leur fille Simone qui habitaient Rosée en 1914 avaient cru se mettre en sécurité en se rendant à Treignes. Ils traversèrent Doische, abandonné par ses habitants évacués et virent sur les marches de l'église, le cadavre de Dumonceau. Le malheureux fut enterré sans cercueil le long d'une haie à droite de la route de Vaucelles par Vital Wayens et Félix Bayet. Après la guerre on rechercha ses restes pour les déposer au cimetière : on retrouva les os et les souliers. Quand à Désiré Laurent qui put quitter les lieux inaperçu, il se cacha un bon moment chez Houbat puis rentra chez lui. Les Allemands, accompagnés du Bourgmestre, vinrent l'y chercher, il invoqua son état de santé et fut par chance relâché. Une note plus gaie. Pendant cette évacuation, deux bonnes fermières qui tenaient quelques vaches, Cécile Henquin et Célina Légère, osèrent revenir à travers champs et bois pour savoir ce que devenait le bétail abandonné. Celui-ci broutait en paix. Elles rencontrèrent des soldats près de la fontaine de la Gueuze. Etaient-ils fermiers ? Leur parurent-elles inoffensives ? Ils les laissèrent passer. Les armées étaient engagées sur le territoire français. Après la fameuse bataille de la Marne, le front se fixa de la Suisse à l'Yser, c'était la guerre de tranchées. A Doische, à partir du 3 septembre, la population revint par petits groupes. Toutes les maisons avaient été occupées, fouillées, pillées : matelas, linge, ustensiles de cuisine étaient éparpillés un peu partout selon la fantaisie des soldats et des émigrés. On récupéra quelques objets épars. Et surtout il fallut un solide nettoyage de la cave au grenier. Après notre retour un voisin, pendant qu'on lavait tout, nous disait « On féce » en wallon, ce qui veut dire : nettoyer une étable ! On faisait jour après jour l'inventaire de ce qui avait disparu. Mais qu'on était heureux d'avoir retrouvé la maison intacte ! CHAPITRE

III On

était au début septembre. L'usine d'Aubrives avait

fermé ses portes. Fin 1914 et début 1915, rien n'était encore organisé pour ravitailler

la population. Les stocks de farine de nos boulangers, échappés au pillage,

furent vite épuisés de même que ceux de la boulangerie de Romerée.

Les gens allaient glaner, à plusieurs par famille. Après leur passage, on

n'aurait plus trouvé un épi par terre en fouillant à la loupe. Quand le fermier

enlevait les dizeaux, c'était la ruée. Le peu de froment qu'on avait pu glaner

ou acheter était conduit aux moulins de Vaucelles ou

de Vodelée qui s'étaient vite équipés pour moudre épeautre,

froment et seigle. On y courait avec brouette, hotte, voiture d'enfant, par

route et par sentiers des bois. Certains essayaient de vieux moulins à bras,

voire des moulins à café. Et il fallait de la levure. Sylvain Beaumont, le père

Manjot, Lambertine China

s'en procuraient à Charleroi et environs en allant la chercher en charrette à

cheval ou charrette à bras. D'autres en revenaient au levain : morceau de pâte fermentée,

conservée au frais pour incorporer à la future cuisson. Quelques petits

propriétaires se hâtaient de faire labourer un pré pour y semer surtout de

l'épeautre, cette vieille céréale rustique qui pousse quand même dans des

terrains moins riches. Les ouvriers en chômage cherchaient du travail dans les

fermes à 2,50 frs ou 3 frs par jour. C'est fini à jamais la boule de pain à 7

sous et la livre de beurre à 28 ou 30 sous de 5 centimes ! Une

amélioration s'imposait: un accord conclu entre le gouvernement belge du Havre

et le président des Etats-Unis Hoover et accepté par les Allemands, permit aux

Américains d'envoyer des vivres. Les gros navires chargés de blé purent

atteindre Anvers et déverser leur précieux contenu dans trains et péniches.

Celles-ci remontaient la Meuse. A Givet, comme ailleurs, les ponts avaient

sauté lors de la ruée Allemande. On avait établi un nouveau pont sur des

bateaux placés côte à côte. Il fallait interrompre la circulation pour livrer passage

aux péniches à blé.

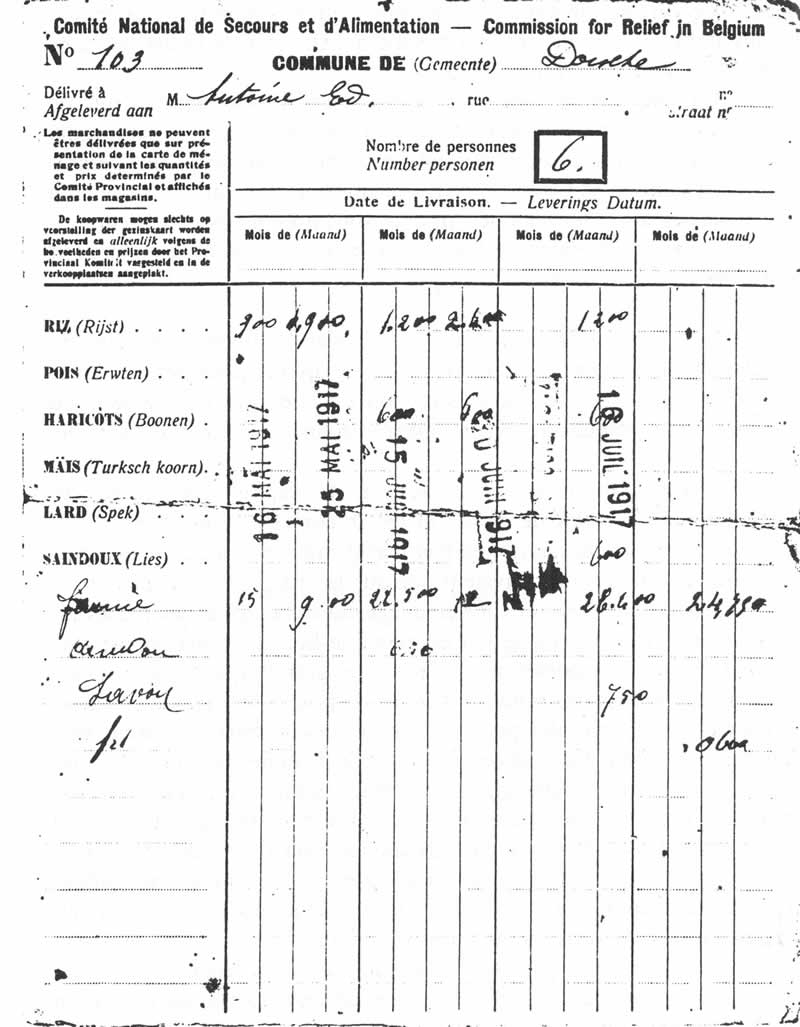

Carte de ravitaillement Dans

chaque commune se forma un comité de ravitaillement chargé d'une distribution

équitable des vivres reçus. On allait chercher à Philippeville, par chariot, ce

qui revenait à notre commune. Le dépôt se faisait dans la maison actuelle de

Madame Van Thielen. Ce comité, fort indépendant du

conseil communal, comprenait le bourgmestre Hubert Hennard,

le curé Pirmez, Louis Laurent, Théodule Dogny, avec des changements au cours des ans, car vouloir

contenter chacun n'était pas une place de tout repos. Lucien Wayens y a sans doute participé, on ne sait plus ... Il

fallut prévoir des veilleurs de nuit pour prévenir les vols. Les fermiers

devaient fournir une part fixée de leurs récoltes. Chaque

famille recevait, après paiement, sa ration de farine avec son. Souvent on

tamisait, on ajoutait des pommes de terre pour allonger. On rallumait les vieux

fours de jadis ou on cuisait le pain dans le coffre du poêle. Les chômeurs,

pour leur travail au profit de la commune, recevaient des bons pour payer les

vivres reçus. Le ravitaillement procurait aussi à périodes irrégulières un peu

de saindoux, du lard, une sorte de miel bleu ou rose dont on fabriquait, avec

de la farine de seigle, du soi-disant pain d'épices. Les

Américains nous envoyaient aussi deux spécialités : 1) la céréaline :

paillettes de maïs aplaties, blanches ou jaunes. Cela se mangeait dans une

soupe au lait ou dans le potage. On en faisait aussi des crêpes. Avec du sucre

et du lait, cela donnait dans le four une sorte de gâteau dans un moule à pain. Chaque

ménage avait son jardin, avec plus de légumes que de fleurs. On en tirait deux

récoltes, et souvent on avait, à la campagne, un second jardin avec pois,

haricots et pommes de terre. Les patates nous sauvaient la vie. En robe des

champs, rôties sur la « buse » du poêle, servies avec des légumes,

midi et soir, présentées avec un creton de lard, c'était un extra ; relevées

par laurier et thym, elles étaient aussi servies avec moitié de rutabagas. Les

fermiers devaient fournir de la viande au ravitaillement. Les bouchers

travaillaient au ralenti avec ce qu'ils pouvaient acheter légalement, tuant parfois

une bête non déclarée au recensement ou accidentée, ou même crevée et enterrée

pour le service de contrôle. Chaque

famille élevait facilement des lapins avec l'herbe, les épluchures, les

feuilles de choux et les chicorées sauvages. On le cuisait sans beaucoup de

graisse et pas mal d'eau, on y ajoutait des pruneaux séchés. Les enfants

avaient surtout la charge du clapier pour ce qui est de la nourriture et du

nettoyage. Les chèvres et les brebis revenaient à la mode pour le lait et même

le beurre. Voilà encore une occupation pour les gosses après l'école, les

grands ayant d'autres soucis plus graves. Certains pouvaient tenir des poules

soignées avec l'avoine glanée ou achetée, des pâtées de son et des déchets de

cuisine. Plusieurs nourrissaient un cochon, mais c'était difficile, avec petit

lait des chèvres, son, orge, seigle glané ou semé, épluchures, fruits véreux, orties

et chardons cuits dans une cuve, des caboulées

disait-on. Et si possible on ne le déclarait pas. Quand on sacrifiait l'animal,

c'était grande fête : on en tirait de la viande pour toute l'année en y allant doucement

: tripes, boudins, tête pressée, andouilles pour ne rien perdre, côtelettes, le

reste étant au saloir, débité morceau par morceau chaque dimanche. Les pattes

et la queue, ça faisait déjà cinq semaines assurées. Des rusés profitaient du

gibier devenu nombreux puisqu'on ne chassait plus. C'était le bon temps pour

les poseurs de lacets. Mais les sangliers venaient ravager les champs de pommes

de terre. Le

comité de ravitaillement pensait aux enfants. Chaque jour à la sortie de la

classe matinale, les demoiselles Hennard, filles du bourgmestre,

avec quelques dévouées leur servaient une large ration de soupe épaisse,

grasse, avec riz et céréaline. Le matin, à la récréation,

chaque élève recevait une tasse de liquide baptisé café, avec un petit pain

allongé, cuit par Sylvain Beaumont. Rarement, et alors c'était merveille, on

avait une tasse de cacao. C'était un supplément très apprécié pour la petite

jeunesse sous-alimentée. Comme

il y avait encore pas mal de maisons anciennes avec étable, une vingtaine de

familles modestes purent acheter une vache. Il fallait trouver quelques

prairies à louer, à faner et à faire pâturer. Les

fermiers se tiraient mieux d'affaire, surtout si la récolte était bonne, mais

les Allemands tenaient tout à l'il, cherchant à s'approprier le plus possible

les surplus de production. Voici la carte d'information envoyée de la part de Provinzial Ernte Kommission de Namur : En exécution des arrêtés des 19 et 20

août 1917 de son Excellence le Gouverneur général (allemand) il vous est donné

avis que l'on disposera de la façon suivante de votre récolte de 1917 de céréales

destinées à la panification et d'avoine : I. Céréales

destinées à la panification Genre de céréale quantité

destinée quantités destinées quantités supplémentaires

aux semences au

producteur à recevoir du

CN Epeautre 150 Kg 742 Kg Froment d'hiver Froment d'été Seigle C'était pour une famille de six personnes. Pour l'année 1918 : voici les consommations

mensuelles prévues par tête d'habitant 10 kg froment, seigle, méteil ou 13 kg

et demi épeautre. Vous

avez bien lu : « Il vous est donné avis que l'on disposera de votre

récolte de la façon suivante ». Ça

sonne bien drôle à des oreilles belges...

Carte dinformation

Chaboteau Fernand, prisonnier à lYser, placé en tête de pont

Auguste Willem, le vétéran, 4 ans de front, citations honorifiques. Ici dans lintimité.

Loison Ernest (1er à droite) soldat français prisonnier lors de la reddition de Charlemont (Givet) Pour

l'avoine c'était pire encore, car les Allemands avaient encore en 14/18 de

nombreux chevaux. Lisez : « Le cultivateur est obligé de vendre

les quantités d'avoine qu'il possède en surplus des quantités

renseignées au tableau ci-dessus, conformément aux instructions détaillées

du Kreischef aux acheteurs lui désignés notamment

aux détenteurs de chevaux qui ne cultivent pas eux-mêmes l'avoine nécessaire

à leur besoin ou bien aux marchands agréés (par les Allemands). Avec

peines pénales très graves : 5 ans d'emprisonnement et amende

pouvant atteindre 20.000 marks ; éventuellement les deux peines pourront

être appliquées simultanément. (Et allez-y ... ). Sont solidairement

responsables en même temps que le cultivateur, la commune dans laquelle

il a son domicile ainsi que la totalité des cultivateurs qui y sont

domiciliés ». C'est le pays en esclavage..... On tire tout ce qu'on

peut pour l'armée Allemande. Certains marchands de céréales ou de bêtes de

boucherie, ont été poursuivis après 1918 pour collaboration avec l'ennemi.

L'argent n'a pas d'odeur. L'un de ces marchands était surnommé le Baron Von Spitch. TISSUS Comment

s'habiller ? Quatre ans sans renouveler sa garde-robe. Et les enfants qui

grandissaient ? Et les premières communions ? Et les mariages ? Il y avait

parfois encore des costumes neufs. Il fallait aller à Florennes à pied puisque

la gare était fermée pour les civils. A Treignes, on

vendait des vêtements d'enfants, peu de choix bien sûr. Les couturières eurent

de l'imagination. On taillait dans de vieux manteaux et pardessus, on utilisait

les larges jupes des grands-mères et les sarraus des grands-pères.

Et on teignait dans une eau très chaude les couvertures en noir, les draps de

lit en clair. Faute de mieux, cela servait de robe de cérémonie. Certains

allaient jusqu'à échanger un peu de nourriture avec les vieux réservistes

allemands qui n'étaient pas incorruptibles et qui refilaient vestes et capotes

dont on ne leur demandait pas l'appartenance.

Sagot Auguste, soldat français du 148e de ligne.

Sagot Auguste, soldat français du 148e de ligne. Quatre ans de front, rescapé de Verdun.

Devigne René a fait la guerre comme gendarme.

Trois jeunes de Doische : Houbat, China et Adam qui ont tenté, en vain, le passage par la Hollande pour rejoindre le front belge. On

allait aussi rechercher les vieux rouets vermoulus au grenier, on en fabriquait

de neufs, et jeunes filles et femmes filaient, après l'avoir lavée, la laine

des moutons ou à défaut celle des matelas. Et en avant aiguilles et crochets.

Dans les doigts habiles, la laine devenait chaussons, bas, écharpes, jerseys,

châles, le soir à la clarté d'un lumignon. CHAUSSURES Et

les pauvres pieds, il est temps d'en parler. Notre cordonnier Censier Germain

avait liquidé au prix d'avant guerre ce que les pillards lui avaient laissé.

Après, ce furent les guêtres, cartables en cuir des écoliers, dessus de bottes

qui servirent aux ressemelages et on y plantait des clous du talon jusqu'à la

pointe. On eut aussi recours aux galoches et aux sabots que certains artisans

savaient refaire. Les enfants aux pieds tendres attrapaient des engelures et

des plaies bien lentes à guérir. Des ménagères adroites imaginaient de

fabriquer des pantoufles à semelles faites de grosses ficelles cousues entre

elles, attachées à un tissu épais qui était parfois de la bâche. Camille Houbat, le menuisier, fournissait des semelles de bois. On

y clouait des brides, ou on les recouvrait d'une étoffe solide. ECLAIRAGE Le

pétrole était rare. Des marchands ambulants de Charleroi en apportaient de

petites quantités pour faire des échanges. Il y avait des dépôts allemands à

Givet. Certains en profitaient, de connivence avec les occupants. Il y avait

les vieux crassets, mais avec eux il fallait de

l'huile, manquante elle aussi. Ceux qui logeaient des soldats, en recevaient

parfois de ceux-ci. Les petites veilleuses à huile ou à graisse, avec mèches

furent utilisées, faute de mieux. La bougie était reine : avec elle les

écoliers voyaient clair pour faire leurs devoirs, mais comme elle se consumait

vite !

Legere Fernand fait prisonnier au fort de Marchovelette (Namur)

Legere Fernand

En 1917, Léon Herix et ses camarades ont organisé une petite séance récréative avec musique et grands chapeaux. Il fallait cela pour conserver le moral des prisonniers.

Léon Herix en 1915 en Allemagne.

Clovis Rossomme, 4 ans au front, blessé au combat. Ici avec son épouse Bertha, cest lépoque heureuse avant la guerre. L'ustensile

le plus employé fut la lampe à carbure avec ses deux réservoirs l'un à eau qui

lâchait le liquide goutte à goutte dans l'autre, ce qui dégageait un gaz

nauséabond vers un bec qui s'encrassait souvent. On vendait ce carbure dans les

magasins. Pas fameuses les soirées d'hiver (sans radio ni télévision bien sûr !)

On jouait aux cartes, on racontait les derniers bobards, on sciait du gros bois

pour le lendemain, on écossait des pois et des haricots secs, on laissait une petite

fente au couvercle du poêle ce qui donnait un peu de clarté... et on se

couchait tôt. CHAUFFAGE Rarement

on obtenait une ration de charbon. Les deux écoles en obtenaient 500 kg. On

pouvait acheter « de la terre houille » un charbon en poussière que

l'on agglomérait avec de l'eau et de l'argile. Ca cassait l'air froid. Il y

avait heureusement le bois. Doische possède de

nombreux hectares plantés de charmes, de bouleaux en taillis. La commune

délimitait chaque année des portions vendues au plus offrant, mais au moins une

pour chaque foyer. On abattait à la cognée et on ébranchait à la serpe. On

savait se procurer des fils pour lier les fagots : du bois fin au milieu pour

allumer le feu, des bûches sur le pourtour. Les connaisseurs savaient repérer

avant la vente les portions avec de belles perches épaisses. On sciait à la

main. Les bûches étaient nécessaires aussi pour chauffer les fours et cuire les

pains. Comme dans les années 1600, les bois étaient l'ultime ressource de la

population. A Fagne, les petits chênes étaient nombreux dans « les pans de

bois ». On retrouva les vieux peloirs vermoulus,

on en fabriqua de nouveaux et on enlevait une ou deux hauteurs d'écorce. On les

faisait sécher sur un plan incliné. On les liait en fagots et on les vendait

aux tanneries. On arrivait ainsi à payer sa portion. Les

plus pauvres avaient l'autorisation de couper les grosses épines, excellent

bois de chauffage, et le bois mort. C'était parfois tragi-comique. Ainsi Marie

Penasse recherchait les plus gros buissons d'aubépines et de prunelliers

hérissés de piquants. Elle en désignait 3 ou 4 à son mari Camille, très myope.

Et ce dernier de demander « Où ce qu'elle est donc Marie, l'épine ? ». Et celle-ci répondait,

impatiente : « Pougne didins,

tel sintra bin ». Ils

arrivaient quand même à remplir leur charrette à bois. On ramassait bien

précieusement les copeaux au pied des gros arbres abattus (les astelles). NETTOYAGE Le

savon était assez rare. Le ravitaillement n'en distribuait pas assez. Le marché

noir en vendait. Le Allemands avaient une composition verdâtre, très légère qui

flottait sur l'eau et durait deux ou trois jours. Une recette bien connue :

acheter du « collagène » chez un droguiste, y faire dissoudre du

saindoux ou une graisse. C'était énergique. On mettait tremper le linge la

veille du lavage, et le lendemain on manuvrait la machine à laver à 3 pieds et

à 2 poignées et vas-y de gauche à droite et inversement pendant un quart

d'heure pour chaque « tournée ». On conseillait de ramasser les

cendres de bois du poêle et du four dans une cuve et d'y jeter de l'eau

bouillante. On passait l'eau ainsi chargée d'un peu de potasse à travers un

linge. Le résultat obtenu faisait son possible pour blanchir le linge. TABAC Temps

de pénitence pour les fumeurs, mais pas de repentir. On acheta de la graine de

tabac : il fallait la semer dans une caissette sur la tablette de la fenêtre,

repiquer les jeunes plants très frêles de 1 à 2 cm, procéder à un second

repiquage, mettre en terre après les gelées tardives, les buter contre les

limaces, étêter la tige principale, enlever les jets qui poussaient à

l'aisselle des feuilles, cueillir celles-ci quand elles jaunissaient, les

piquer sur un fil pour le séchage en plein air, hacher le tabac dans des

machines imitées des temps anciens, se procurer du papier à cigarette... et

faire des ronds de fumée ! Pour les non fumeurs le tabac était un excellent

produit d'échange mais il y avait une taxe d'accises à payer. CHAPITRE

IV. Fin

1914 déjà, le front semblait figé. Le canon tonnait : au nord-ouest c'était

l'Yser, au sud-est c'était Verdun. On l'entendait mieux encore l'hiver quand le

sol était gelé. Les pensées se portaient vers nos soldats, guettant l'ennemi

derrière les sacs de sable, dans la région du fleuve historique, inondée depuis

1914. Que devenaient-ils par les grands froids, sous le vent du large, dans la

pluie et la boue ? Leurs familles vivaient dans une angoisse constante.

Quelques mobilisés étaient prisonniers de guerre : Marteau, le douanier, Ernest

Loison pris à Charlemont, Fernand Légère pris dans un

fort de Namur, Fernand Chaboteau capturé en tête de

pont sur l'Yser. Trois d'entre eux étaient internés en Hollande, séparés des

troupes belges après la chute d'Anvers : Désiré Mahau,

Louis Masson et Emile Brichot. Ils écrivaient quand

on le leur permettait, envoyaient peut-être une photo souriante. Ils avaient

besoin de colis pour tenir, sauf s'ils travaillaient dans les fermes. Les plus

nombreux, ceux du front, ne pouvaient envoyer, par la croix rouge, que quelques

mots conventionnels : bonne santé, on tient le coup.bon courage, à bientôt.....

Parfois ils essayaient d'écrire des lettres bien personnelles qui arrivaient parfois

à destination grâce à un service clandestin. Les

hommes jeunes partis au dernier train de Doische

avaient été mobilisés : Cyrille Anceau, Arthur et

Lucien Jourdain, Burton Charles, Tayenne Victor. Nos

soldats belges obtenaient par an un congé de 10 jours augmenté de 2 jours pour

le voyage. Où aller ? Souvent dans les familles d'évacués de Doische ou des environs. Plusieurs avaient une marraine de

guerre qui leur envoyait des colis, tel Jules Verlaine. Et

le canon ne cessait de tonner..... Les femmes de soldats n'étaient guère

secourues. Elles devaient pourtant veiller sur la santé des enfants, payer

nourriture et chauffage, s'occuper du jardin. Séparation, isolement, soucis de

famille, manque d'argent, guère de nouvelles, angoisse constante, victimes

souvent de l'égoïsme et de l'incompréhension. Cécile Anceau

me disait avec amertume qu'un jour elle avait dû abattre, pour se chauffer, un

arbre de son jardin, avec la cognée. Et qu'un piètre personnage, au lieu de

l'aider..., riait d'elle. On attendait la correspondance avec impatience : le

facteur devait la prendre à Givet, à pied ou à vélo, puisque les trains

n'arrêtaient plus à Doische. Après

les familles de soldats, les ouvriers étaient le plus à plaindre. L'usine d'Aubrives, où la plupart travaillaient, était fermée. Les

ressources étaient brutalement taries. Beaucoup d'entre eux se mirent à la

besogne dans les fermes ou dans la forêt. Semailles à la main, fauchage à la

fenaison et à la moisson, battage au fléau l'hiver. Ernest Triffoy

faisait un petit commerce de fagots, de hourettes. Il

embaucha quelques hommes. La commune trouvait pour les chômeurs, sans

indemnités alors, des occupations pas toujours intéressantes, mais il fallait

vivre : casser des cailloux à la massette de plomb puis en recharger les

routes, y jeter de la terre pour les stabiliser, curer les fossés, nettoyer les

trois grands puits communaux, creuser des trous sur les Retondus pour

plantation de sapins, couper du bois pour les écoles et les bâtiments publics. Les

commerçants (Rochet, Hanoul, Pilpay .... ) vendaient

ce qu'ils pouvaient se procurer ; tous les fonds de magasin des maisons de gros

trouvaient acquéreurs. On pouvait s'approvisionner chez eux : sel, sucre,

cassonade, tabac à fumer ou à chiquer, du papier à lettre, des cahiers

d'écolier de piètre qualité, du tchirou ou sirop de

betterave très collant, des sabots et du carbure bien venus. Et les prix montaient

régulièrement. Les

fermiers devaient se soumettre aux livraisons pour le Comité de Ravitaillement,

auprès des marchands imposés par les Allemands, ainsi qu'aux réquisitions de

chevaux. En 1914 déjà, la ferme Anceau en avait livré

un, conduit à Namur. Puis au cours des années, l'occupant faisait rassembler

les bêtes de trait de plusieurs villages et choisissait dans le tas, les

meilleures. On essayait bien d'en cacher dans les bois ou d'en emmener dans les

localités où la rafle était déjà faite. Plusieurs fermiers durent atteler des

bufs, même des vaches chez les plus petits exploitants. Eugène Censier

essayait de faire attelage avec un cheval et un buf. Plusieurs chevaux furent désignés

pour charrier les arbres des Ardennes. L'ennemi ravageait sauvagement la forêt,

dut-elle être mise à blanc-étoc. Si l'année était de bon rendement les

cultivateurs pouvaient avoir un surplus disponible dont parents et amis

profitaient. Ceux à qui on ne vendait rien les traitaient d'accapareurs. Les

écoles tenaient quand même. Le personnel enseignant devait conserver les

enfants jusqu'à 14 ou 15 ans puisqu'il n'y avait pas de train pour les emmener

à l'école moyenne. Malgré les ennuis de chauffage et d'éclairage, malgré la

pénurie de livres et de papier, maître et maîtresse sentaient leur

responsabilité envers leurs élèves dont beaucoup firent de bonnes études après

la guerre. Ils entretenaient la fibre patriotique par des récitations bien

choisies. Les garçons, naturellement, jouaient au soldat avec des sabres de

bois au bout teinté de rouge. Il y avait des bataillons ennemis avec gradés et

piottes marchant au pas et s'affrontant à l'arme blanche, sans aucun blessé cependant.

Mais si un avion venait à atterrir, c'était une ruée irrésistible pour le voir

de près. Il y avait aussi à Vaucelles un gros ballon captif

qu'on voyait d'ici et qui excitait les imaginations. Les

jeunes gens craignaient la déportation. On apprit un jour qu'Alexis Houbat, Joseph China, Emile Adam dit Méhul, car il était un

peu musicien, étaient partis avec un Givetois vers la

Hollande pour, de là, rejoindre l'armée combattante. Mais il fallait franchir

les fils barbelés électrifiés d'une charge mortelle. Ils échouèrent et furent emmenés

en Allemagne. Alexis Houbat eut encore la malchance d'être

prisonnier de guerre 40/45. Le

zèle de l'occupant s'en prit aussi à l'église de Doische.

Non content d'avoir supprimé la messe de minuit et d'avoir volé les cloches, il

prétendit y instaurer des offices protestants. L'abbé Pirmez

entra pendant leur première réunion pour emporter les hosties consacrées. Après

cet office, une paroissienne choquée, alla enlever sa chaise, propriété

personnelle alors. Ce fut un signal : chacun s'empressa de l'imiter. « S'ils

veulent occuper l'église, qu'ils y restent debout ». Les offices

religieux, jusqu'à la libération, auront lieu à la chapelle Santa Casa au

faubourg : messes, mariage d'Albert Wayens et Laure Houbat, funérailles d'Alexis Jacquemart, receveur communal.

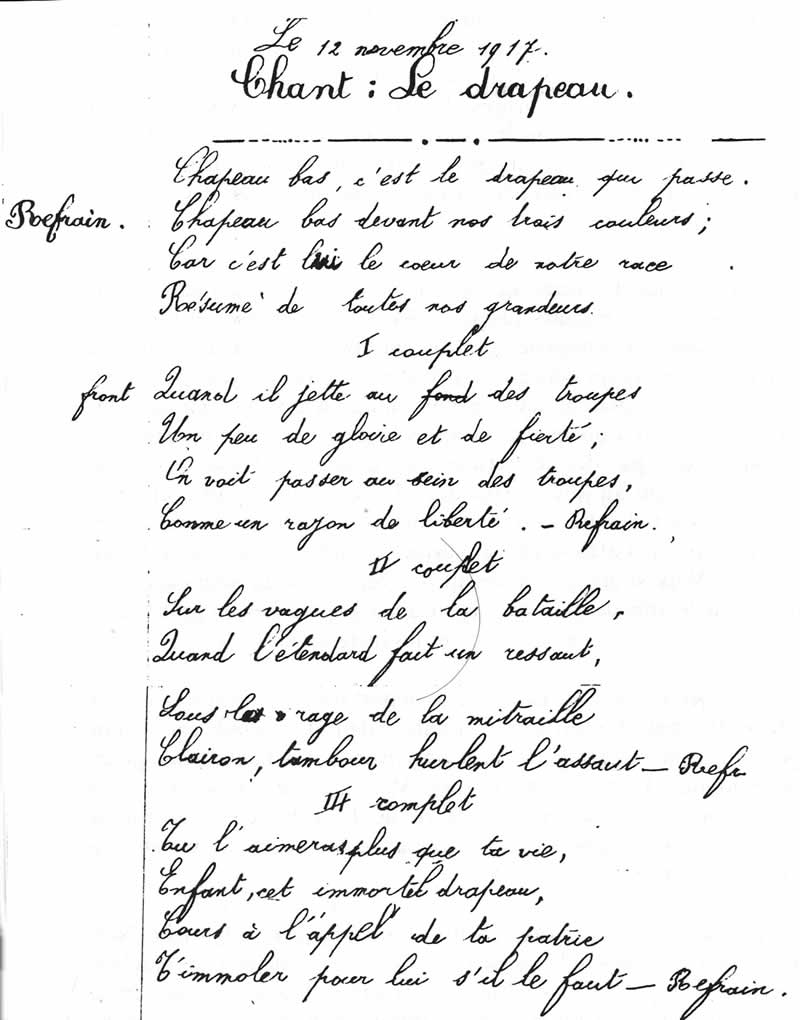

Chant : Le Drapeau Fin

1916, un accident tragique émut le village. Notre boucher, Henri Jaumotte, était allé conduire, avec sa charrette à quatre

roues, une voyageuse à la gare d'Heer-Agimont.

Soudain le cheval affolé revint seul. Un train survenant de la tranchée de

chemin de fer avait démoli l'arrière du véhicule et tué le conducteur. Il n'y

avait plus de garde-barrière. Et

le conseil communal, comment va-t-il fonctionner ? Il comprend en 1914 les 7

membres suivants : Hennard Hubert, menuisier de

profession, faisant fonction de Bourgmestre (nommé seulement en juillet 1919), Fesler Jules, échevin (puis simple conseiller le 6 janvier 1917),

Brichot Adolphe, conseiller (puis échevin le 6

janvier 1917), Cosme Joseph, Penasse Arthur et Pilpay Ferdinand. Saquet Francois, le 7e, ne se rendra qu'une

seule fois aux séances du conseil, pour la nomination du receveur communal le

23 juillet 1918. Les conseillers qui devront gérer la chose publique en ces

temps sombres ont un handicap funeste : la commune est pauvre. Comme recettes :

vente de bois, une coupe par année. En 1914 elle est estimée à 692 frs. En

plus, les centimes additionnels : 7 centimes sur la contribution foncière, 7

sur les contributions personnelles, 7 sur le droit de patente et 15 pour la

voirie. Et encore la location de la chasse, la taxe sur les chiens, la vente de

concessions au cimetière. Mais la commune doit payer elle-même tout son

personnel : en 1914, l'instituteur, (4 enfants) touche 1900 frs par an,

l'institutrice 1400 frs, le secrétaire 605 frs, le receveur 500 frs. Il y a

encore le garde-champêtre et le cantonnier. Puis en guerre, il fallait bien

soutenir les nécessiteux, les chômeurs, alimenter le Bureau de Bienfaisance,

chauffer les écoles, payer les livres et fournitures classiques et satisfaire

aux réquisitions de l'ennemi. Le conseil dut se résoudre à emprunter de grosses

sommes pour l'époque où une journée de chômeur était payée 2 frs. Sur 4 ans, il

dut trouver 44.600 francs, dont voici le détail approximatif : 7500 frs au

Crédit Communal et le reste aux habitants du village : Rochet Félix 1500, Higuet Gillain 3000, Cosme Joseph

2000, Pilpay Ferdinand 3500, Wayens Lucien 1000, Anceau-Rérnit 1000, Anceau Hector 20.000, Toupet Arthur 1500, Henquin Arthur 2100 (de Dinant), Thibaut Octave 500, Masson

François 1000 (de Dinant).

Timbres allemands avec surcharge Belgien CHAPITRE

V Et

les gris, on en voyait ? Ils ont occupé la gare en 1914 s'occupant des

transports militaires par chemin de fer. Leur chef avait élu domicile à la

maison Dumont, les hommes logeaient dans le quartier de la gare. C'étaient

plutôt des réservistes, des vieux paletots, heureux d'être là plutôt qu'au

front. Ils avaient installé une boucherie dans le logement du chef de gare et

ils cuisaient leur pain chez Grégoire. Ils s'éclairaient avec des accus qu'ils

faisaient recharger à Romedenne auprès d'un groupe

qui exploitait les forêts. Ils rapportaient du bois, essayaient d'échanger pour

des vivres, du pétrole et ce qu'ils pouvaient chiper à leur intendance. Ils

n'inquiétaient guère le monde et se payaient volontiers un air de viole (piano

automatique). D'autres

groupes, encore des réservistes, transportaient on ne sait quoi dans leurs

chariots étroits. Ils faisaient la cuisine dans la maison d'Annie Rodrique et mettaient les chevaux dans les étables. Des

hommes de ce groupe occupaient la maison vide de Clara Suray

au Quartier (l'hôtel Clara). Ils y couchaient la nuit, allumant des bougies sous

un toit de chaume ! Des

unités d'active, avançant vers le front, s'arrêtaient un jour ou deux : on

devait leur céder des chambres à coucher. Les Allemands réoccupèrent la gare en

1917, c'étaient pour nous des Bahnoff.

Mais un sacré jour de malheur, arriva à Doische

le plus bel échantillon du militarisme allemand, le chef de la Kommandantur (commandature en wallon) fixée chez nous. Logeant à la

maison Renglet au faubourg, casquette bien campée sur

sa tête sournoise, bien sanglé dans son ceinturon « Gott

mit uns », badine au poing, plantant ses yeux méchants sur la piétaille

qui se mouvait sur la route, raffolant de chevauchées en pleine campagne,

surveillant la route du moulin, inquisiteur au point d'ouvrir la porte des

armoires (« On vit bien ici ! ») et même de soulever le

couvercle des casseroles pour en inspecter le contenu, voilà ce que nous

destinait l'autorité d'occupation ennemie. Antipathique à tous dès le premier

jour, ce petit capitaine prussien obtint spontanément de la population un

surnom : « Pète sec ». Voir au dictionnaire Larousse : homme

autoritaire qui commande sèchement. Le bourgmestre ne savait où donner de la

tête pour satisfaire ses exigences et le garde-champêtre courait en tous sens

pour exécuter ses ordres : « demain, balayage des routes, puis nettoyage

des fossés, ensuite disparition des fumiers, plus de purin ... » pour

chagriner son odorat hypersensible. « Allez ! balayez, balayez,

putzen et laus et

schnell. On leur apprendra la propreté à ces paysans

de belges. Et encore à respecter le silence de la nuit ». Pour cela

un clairon surnommé Pernotte, accompagné de deux

sentinelles sonnera la retraite depuis la grand-route de Philippeville jusqu'à

la Chapelle du faubourg. Tut, tut, tut! Tout le monde chez soi à 10 heures du soir

! Tant pis pour les joueurs de cartes attardés et autres noctambules. Ils iront

passer la nuit dans la cave de la Kommandantur ou dans une pièce de la maison

Censier réservée comme prison. Un soir, un malheureux gamin de Charleroi, petit

marchand ambulant, vous voyez : lacets, papier, cirage..., ne sachant où

disparaître, était rentré chez nous en pleurant. On l'avait logé bien sûr. « Et

puis levez-vous plus tôt pour mieux travailler : vous suivrez l'heure

allemande. Avancez vos horloges de 60 minutes ». Comme on l'a

maudite cette nouveauté imprévue. Les fermiers prétendaient marcher avec le

soleil, seul maître pour régler le temps. Mais les écoles devaient suivre

l'heure officielle. Il fallait changer le moment des repas. A quelle heure la

messe à Doische et à Gimnée

? Nouvelle heure ? Vieille heure ? Distribution de ravitaillement, ouverture de

la poste, enterrement : nouvelle heure ou heure belge ? On arrivait trop tard à

la gare d'Heer-Agimont : le train était filé à

l'heure allemande. Et

puis encore, de l'ordre, de la discipline. Pète-sec régnait à la salle

communale devenue Kommandantur. « D'abord, qui êtes-vous, vous

qui me parlez ? Je dois tout savoir : vous porterez une carte d'identité

sur vous, rédigée par le Bourgmestre et signée par vous avec photo ".

Muni de cette carte, vous vous présentiez à son bureau surchargé de

formulaires.

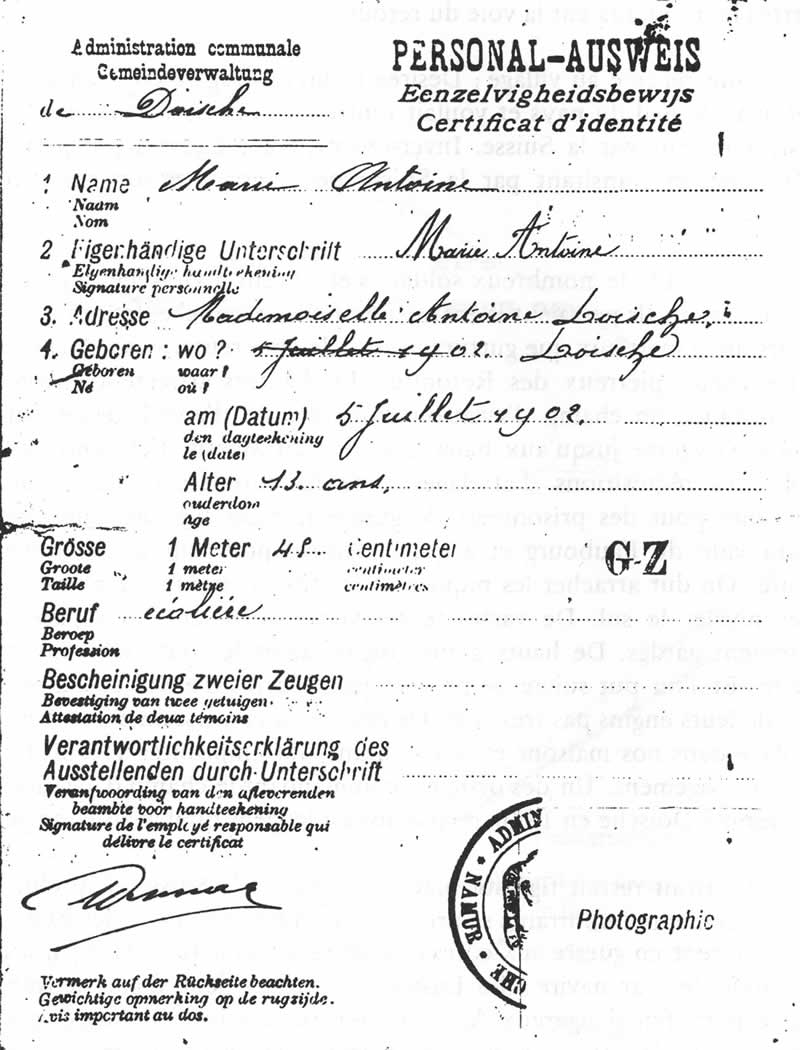

Personal-Ausweis « Tiens vous désirez aller à Givet ?

Quoi faire s'il vous plaît

? Et à quelle heure ? Départ ? Retour ? Et on se découvre pour parler à

un officier allemand, monsieur. Vous aurez un permis de 10 h à 15 heures seulement, à rapporter dès

votre retour. Tiens, vous avez acheté une portion de bois ? Il vous

faudra venir chez moi chercher une autorisation pour aller la couper et

la façonner. Sait-on ce qu'on peut faire dans un bois ? Vous avez de la

denrée à faire moudre ? Chançard ! De l'ordre, de l'ordre, vous viendrez

chercher un passavant pour aller demain au moulin et reprendre la

farine après-demain. Et le meunier est surveillé ! » Et pourtant...

Si personne n'était visible à la salle communale, on filait à Vaucelles ; on en revenait en vitesse et on retournait

au moulin une seconde fois avec le même passavant. Le meunier était toujours

d'accord, ayant acheté son surveillant. Certains empruntaient les sentiers des

bois pour aller à Vaucelles ou à Vodelée

avec quelques kilos de froment et d'épeautre... « Il me revient, disait

Pète sec, que la nuit, on se permet de voler les récoltes. Et bien !

le Bourgmestre organisera des rondes dans toute la campagne avec des

hommes sûrs, bien choisis. Hé donc ! il y a aussi nos braves soldats qui

montent vers le front ». Pète sec entre dans chaque maison. « Combien

de personnes ? Combien de chambres ? Allons voir. Bon. Vous logerez six

hommes. Et un bon lit s'il vous plaît ». Et sur la porte

d'entrée il crayonnait 6 Mann. Quelles trognes allaient encore nous

venir importuner ? Et

enfin et surtout, ils veulent gagner la guerre. Tout pour la victoire. On abat

les noyers dont le bois est réputé pour la fabrication des crosses de fusil

(chez Cécile Anceau, à la cense

Lahaye, à l'école des garçons). Et il faut des

uniformes pour l'armée. « Vous élevez des moutons, vous avez de

bons matelas ? Vous allez nous fournir de la laine que vous porterez à Treignes, à pied, à cheval ou en voiture, à votre

choix. Et les munitions ? Vous entendez le canon ? Vous nous apporterez

vos objets en cuivre : chandeliers, clenches des portes, poignées des

fenêtres, objets d'art qu'importe. Et vous serez bien payés car nous sommes

honnêtes, n'allez pas en douter.

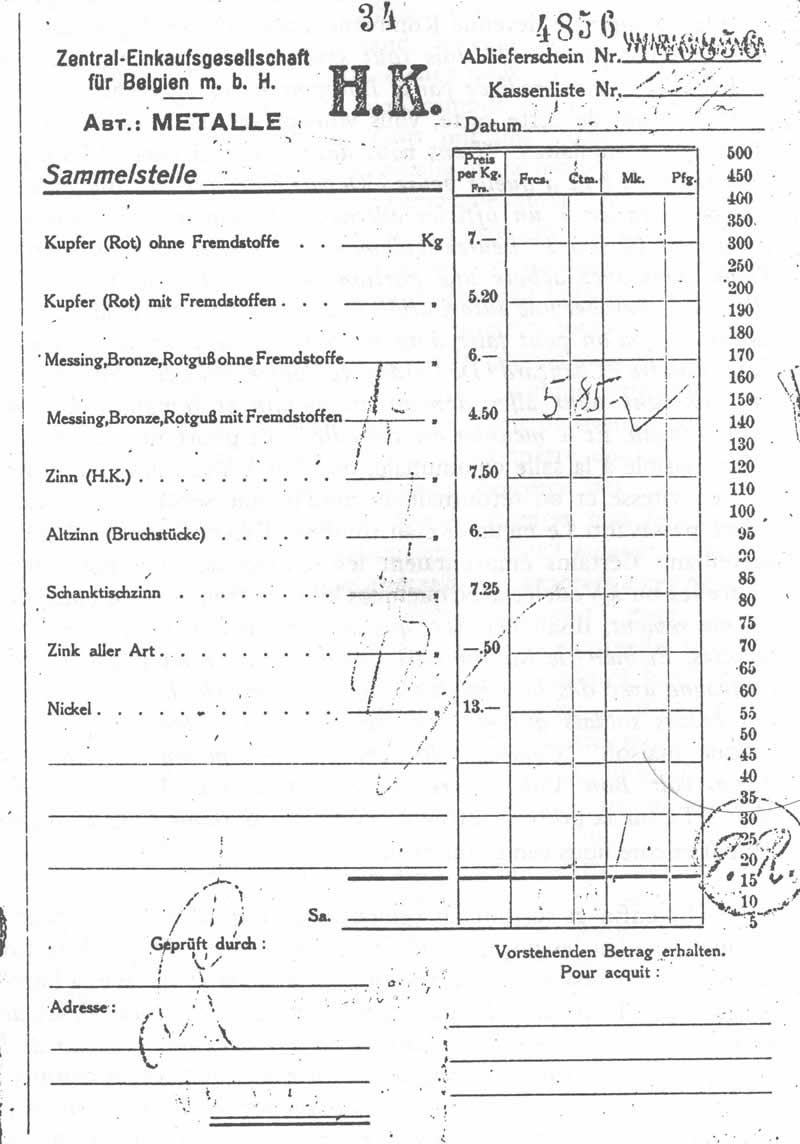

Réquisition de métaux Ah ! Vous buvez encore de la bière en temps

de guerre ? Désormais vous boirez de l'eau ou de la tisane car nous enlevons

les cuves de la brasserie, du beau et bon métal. Et vos cloches qui me cassent

les oreilles ! Elles serviront à fabriquer de bons et beaux canons. On vous

laissera la plus petite, par condescendance ». Et elles partirent

nos cloches... Mais elles revinrent après 1918, sans avoir été fondues. Que

restait-il à faire ? Cacher tout ce qui était jaune dans le foin, sous un tas

de fagots. Donner du cuivre avec lequel les balles ennemies tueraient nos

soldats ! Quelle abjection ! Les gamins, en l'absence momentanée des soldats,

s'emplissaient les poches de déchets de cuivres enlevés à la brasserie proche de

l'école. Au fond c'était bon signe : leur machine de guerre s'usait par manque

de métal. De même ils avaient enlevé à Givet la statue en bronze de Méhul, le

musicien, qui eut aussi la chance de retrouver sa Grand-Place, n'ayant pas été

fondue. Et le petit capitaine faisait du zèle : « Et

tous ces hommes de moins de 35 ans ? Ils sont capables de s'esquiver pour

éviter le travail en Allemagne, ou même de passer en Hollande. Imaginons un appel-contrôle

des hommes valides à Agimont. Cette petite promenade leur

sera bénéfique ». Mais où les choses se gâtèrent vraiment,

c'est quand Pète sec voulut réquisitionner les pommes de terre. Ses hommes se

permettaient d'arracher 1 m² dans chaque lopin et, d'après cela ils évaluaient la

récolte. « Vous avez droit à tant de kilos par personne, vous livrerez

le reste. D'ailleurs, des sous-officiers iront visiter chaque maison et chaque

cave pour connaître exactement votre production ». Nous enlever nos

patates ! Non, vraiment ça passait les limites de l'acceptable ! Chacun imagina

un truc, une cachette, comme on disait. Pour les uns c'était un gros tonneau

camouflé dans la terre ou dans le fenil. Le douanier Giot

avait choisi la cave d'une maison écroulée dont il louait le jardin. Germain

Censier avait creusé un trou dans le sol où pouvait entrer la moitié de sa

récolte. Alors, un bien petit tas dépassait à ras du sol. Le curé, lui,

dissimulait sa provision sous le siège du confessionnal. Mon père avait divisé

en deux une chambre à coucher étroite. Un portemanteau chargé de vieilles

hardes camouflait la cloison, de bois séparatrice. On y accédait par une petite

porte dans un coin et pour la dissimuler, il fallait recoller du papier peint

après chaque entrée.

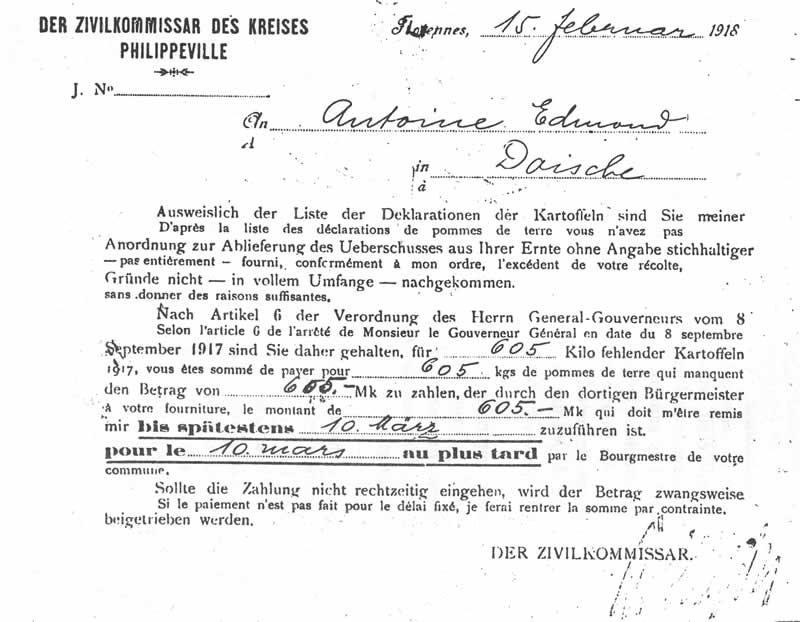

Amende pour fourniture insuffisante de pommes de terre. Un autre envoyait

ses enfants dans les champs pour ramasser tous les tubercules pourris laissés

sur place. Quand le contrôleur se présentait : « Voyez donc, toute ma

récolte est gâtée ! Que vais-je devenir ? ». Encore un autre

truc ? Les Allemands avaient visité le lundi le lieu-dit « le

Quartier ». Alors, les gens de la Pireuse, en passant

par les jardins, y apportaient les sacs de patates précieux. Et le mardi, on

n'avait plus en cave que la ration permise. Le plus rusé fut Adolphe Defooz. Plusieurs fois il était arrivé chez le Bourgmestre,

agitant de grands bras, les yeux exorbités : « On a encore venu

voler 25 fosses dans ma terre aux Hallets.

Déclarez-le pour le contrôle ». Comme cela se répétait, mon père,

anxieux, car il cultivait un jardin pas loin du terrain en question, alla

surveiller les lieux, invisible derrière une haie épaisse. Et soudain, un homme

arriva, pressé, avec un sac et une fourche. Comment identifier ce vaurien ? Mon

père se baissant avança prudemment et il reconnut le vaurien. Vous ne le devineriez

pas. C'était Adolphe Defooz en personne. Et quand les

recenseurs arrivaient chez lui, il exhibait devant eux les attestations des

vols commis à ses dépens. « Que vais-je devenir en hiver ? » Un

Allemand l'aurait plaint ! Et voilà des histoires de pommes de terre. A bon

chat, bon rat, mon capitaine ! L'épreuve la plus redoutée en 1917 était

la déportation des ouvriers en Allemagne. Mouleurs, modeleurs, gens de métier

faisaient changer leur carte d'identité et remplacer leur spécialité technique

par cultivateur. On préparait dans chaque maison un sac à dos, une caissette ou

une valise avec le meilleur linge possible. On attendait anxieusement. C'était

un procédé barbare de séparer les familles, de la part d'un ennemi qui sentait

plier sa force. Heureusement, Doische échappa de près

à ce malheur. Mais des villages peu éloignés en furent frappés. Et les années s'écoulaient, tristes et

mornes. Le canon tonnait sans cesse et la population devenait de plus en plus

pauvre. Peu de nouvelles. Un monsieur Demars de Mazée

vendait le journal, censuré naturellement, « L'Ami de l'Ordre ». On

l'achetait peu. Parfois des avions alliés lançant des tracts antiallemands

ranimaient quelque espoir. On n'aurait osé écrire ce qu'on pensait, car les

lettres pouvaient être décachetées et lues. Elles étaient affranchies au moyen

de timbres allemands surchargés BELGIEN. Le facteur qui allait chercher la

correspondance à Givet, déclarait avoir vu la surcharge « Givet-Belgien ».

Chaque nuit des

avions allemands partaient de leur champ d'aviation de Morville

pour des missions de bombardement. De terre, des fusées rouges et vertes leur

indiquaient la voie du retour. Une rentrée au village : Désirée Haurel, réfugiée en France en 1914 avait le mal du pays et

voulait rentrer près de sa fille Lina. Elle réussit à revenir par la Suisse.

Inversement, Alice Laurent put partir de Doische en

transitant par la Suisse pour retrouver son mari en France. En 1917 de nombreux soldats s'établirent

à Doische, logeant chez l'habitant. Ils partaient le

matin avec pelles et pioches en braillant des airs aussi martiaux que

gutturaux. Ils allaient creuser des tranchées sur les trieux

pierreux des Retondus. Et d'autres arrivèrent encore pour installer un champ

d'aviation dont la piste d'envol descendait du bois Grégoire jusqu'aux haies

des prés du Marais. Cela entraîna encore des réquisitions d'attelages chez les

fermiers et du travail obligatoire pour des prisonniers de guerre français

logeant dans une maison vide du Faubourg et à qui les gosses portaient leur

couque scolaire. On dut arracher les piquets et les fils de pâture, combler les

fossés niveler le sol. De vastes tentes vertes abritaient les appareils sévèrement

gardés. De hauts gradés organisaient le tout avec soin et célérité. Et l'on put

suivre de près les manuvres d'envol et d'atterrissages de leurs engins pas

très gros. De plus, tout ce personnel dut trouver place dans nos maisons et la

commune dut emprunter 15.000 frs pour leur logement. Un des officiers

commandant le champ d'aviation est revenu à Doische

en 1940, reconnaissant les gens qu'il avait connus. Le front restait figé sur place, de

l'Yser à la Suisse. Toutefois deux évènements importants se produisirent. Le 6

avril 1917 , les Etats-Unis entrèrent en guerre aux côtés des Alliés, après le

torpillage par les Allemands de leur navire « Le Lusitania ». Mais il

leur fallait arriver. D'autre part, fait dangereux, la révolution russe arriva.

Soudoyés par les Allemands, les Russes signèrent un armistice avec l'ennemi. Le

15 décembre 1917, abandonnant sans préavis leurs alliés, ils déposèrent les

armes. CHAPITRE VI Les Alliés ont enfin la suprématie sur

mer. Les Américains arrivent en force. Mais les Allemands ont pu ramener à

l'Ouest la masse des régiments qui combattaient à l'Est et en quelques mois ils

vont monter une formidable offensive. En Picardie le 21 mars, sur la Marne le

17 mai et en Champagne le 15 juillet. Un régiment de dragons allemands ayant

passé par Doische avaient percé le front français à Cambrai.

Ils arrivèrent près de Paris, dernier coup de boutoir de la bête traquée.

Devant le danger les Alliés ont enfin admis l'unité de commandement sous les

ordres du maréchal Foch. Celui-ci va pouvoir déployer son génie militaire dans

tous les secteurs. Les Américains sont arrivés en force, avec une multitude

d'avions. Les Alliés acquièrent la maîtrise de l'air. Les tanks, une inconnue

dans cette guerre, vont surprendre les ennemis qui n'ont pas de parade contre

eux. Soutenus par l'artillerie, les blindés foncent en avant sans grand risque

suivis des fantassins décidés à en finir. Français, Britanniques, Américains et

Belges sentent fléchir l'adversaire qui recule mais en bon ordre encore. Ce

n'est qu'en septembre 18 que l'offensive progresse partout, irrésistible. On

attend fiévreusement et on redoute aussi le moment où le front arrivera chez

nous. Le 1er novembre 1918 nouvelle

douche glacée sur les enthousiasme. Les Allemands ordonnent l'évacuation

complète du village pour le soir de ce jour de Toussaint. Lieu d'exode fixé à Romerée. Idem pour les habitants de Foisches

et de Ham-sur-Meuse et pour des gens de Saint-Quentin chassés de chez eux dans

les Ardennes françaises. Pourquoi ? Pour une éventuelle résistance sur la Meuse

? Quel branle-bas inattendu ! Les fermiers attellent vivement leurs chariots. On

fait appel à tous les charretiers de Romerée, on

reprend tombereaux, charrettes d'enfants, brouettes et l'on s'en va, porte

ouverte à tous les intrus. Chacun a chez lui cette fois, une bonne cachette à laquelle

on se fie, où l'on entasse ce qu'on a de précieux. On charge en partant farine,

saloirs, linge, matelas. Et les gens de Romerée sont vraiment

accueillants et charitables. « Faites comme chez vous », nous disaient-ils.

Les avions alliés passaient, nombreux, surveillant les concentrations ennemies. Et une épreuve nouvelle survient,

angoissante : la grippe espagnole, terrible maladie qui a sévi dans tous les

environs, comme la peste survenait au moyen âge après les guerres. Elle frappe

spécialement les jeunes gens en pleine force. Marcel Lambeau en meurt à 18 ans.

Au moment de l'évacuation Albert Wayens en est

gravement atteint. Il avait épousé Laure Houbat le 13

juin. Le malade intransportable fut soigné par sa femme et sa belle-mère. Les

autres membres de sa famille durent partir. Albert mourut le 5 novembre. Les

Allemands ne prétendirent pas qu'on l'enterre à Doische.

Les funérailles eurent lieu à Romerée, son corps

étant déposé dans un caveau. Il n'aura pas eu le bonheur de voir sa fillette

née après son décès. Sur le terrain, les alliés progressent,

le front allemand craque de partout. Les Belges ont repris le Mont Kemmel et la

forêt d'Houthults. Pendant plusieurs jours repassent

d'énormes troupeaux de bovidés aux grandes cornes, réserve de viande fraîche de

l'armée ennemie. Puis ce sont des prisonniers français occupés derrière le front.

Ils sont affamés. Quand ils traversent un village, Romerée

en particulier, ils entrent dans les maisons malgré les sentinelles trop peu nombreuses

qui frappent et qu'on injurie. On donne à ces malheureux tout ce qu'on peut.

J'en ai vu ramasser des morceaux de sucre qu'on leur lançait et qui étaient

tombés sur un fumier. Parfois ils traînent à bout de bras un chariot chargé de

leurs maigres bagages. Puis enfin ce sont les colonnes serrées des troupes

allemandes aux croisements des routes. Enfin le 11 novembre, les soldats

ennemis criaient pleins de joie d'avoir tout de même échappé à la mort : « Guerre

finie, Madame ! » On en doutait encore. Et pourtant c'était vrai. La

nouvelle se répandait comme une traînée de poudre. Les Alliés étaient déjà à

Chimay. Dès lors on n'eut plus qu'une idée :

rentrer chez soi... Avec mes parents je revins à Doische.

Le drapeau belge flottait au clocher de Gimnée dont

les gens avaient échappé à l'évacuation. Les Allemands occupaient encore notre

maison, cuisinant, lavant leur linge dans notre grande casserole. Nous nous

sommes réserve la plus petite chambre a l'étage, celle qui touchait à la

cachette qu'ils n'avaient pas devinée. Mon père avait bloqué le loquet de la

porte avec son crayon et la nuit se passa sans que nous soyons dérangés. Le

lendemain 12 novembre, de grand matin, les derniers gris partaient enfin après

avoir brûlé dans la prairie d'en face, une foule de papiers et documents

compromettants. A neuf heures le village était libre. Les habitants rentraient par

groupes. Soudain vers 11 heures la petite cloche qui nous était restée

se mit à sonner, frénétiquement, sans arrêt. Que se passe-t-il ? On court. Ils

étaient là, les chasseurs d'Afrique, les beaux cavaliers français à toque

rouge. On n'avait à leur offrir que notre admiration et notre infinie

reconnaissance. Les libérateurs qu'on avait tant attendus étaient là ! Quel

bonheur de se trouver parmi eux. Mais c'étaient eux qui, nous voyant si

démunis, nous offraient quelques douceurs. Puis ils furent remplacés par des