Médecins de la Grande Guerre

Médecins de la Grande Guerre

![]() Accueil

-

Accueil

-

![]() Intro

-

Intro

-

![]() Conférences

-

Conférences

-

![]() Articles

Articles

![]() Photos

-

Photos

-

![]() M'écrire

-

M'écrire

-

![]() Livre d'Or

-

Livre d'Or

-

![]() Liens

-

Liens

-

![]() Mises à jour

-

Mises à jour

-

![]() Statistiques

Statistiques

|

Les

déportés en Allemagne. Préface La déportation de milliers

de travailleurs belges et Français fut

un véritable fléau pour nos populations. Ce crime de guerre fut

souvent passé sous silence et tomba vite dans un certain oubli

vraisemblablement parce que la

souffrance de nos ouvriers fut considérée comme peu glorieuse en comparaison de

celle endurée par nos soldats, prisonniers de guerre et résistants ! Le récit ci-dessous parut

dans « Dr Loodts et Francis

De Look. Les

déportés en Allemagne Aux premiers jours de la mise en vigueur

des déportations, nous avons consigné les faits suivants : «Les trains de civils » sont devenus

dans l’est de la Belgique des mots à signification spéciale, un « terme de

guerre ». Ce sont les trains chargés de civils déportés, qui suivent

surtout la ligne de la vallée de la Vesdre, Liège-Verviers- Welkenraedt. Et les

habitants de la région observent leur passage et s’entretiennent parfois avec

les déportés lorsque les trains doivent se garer pour laisser passer des

convois militaires. Ainsi le 1er décembre, on vit

passer trois longs trains : un le matin, un à midi et le troisième à 4

heures. Ils transportaient des civils de Saint-Nicolas, de Tamise et d’Anvers. La veille avaient passé les déportés

d’Andenne. On voit sur ces trains toutes sortes de

civils, entre autres un paysan avec ses trois fils, un facteur des postes en

uniforme, enlevés directement de la rue, etc. Des trains de civils circulent également

la nuit, comme le prouvent les clameurs et les chants qui s’en échappent. On envoyait surtout en Allemagne les

déportés du territoire du gouvernement. Traçons d’abord un aperçu général. Le voyage en Allemagne durait deux, trois

ou quatre jours, selon le camp sur lequel les malheureux étaient dirigés.

Pendant le trajet on leur distribuait un peu de maigre soupe, de sorte que l’on

était bientôt contraint d’entamer les vivres emballés par la mère. La gelée ne tarda pas à se faire sentir et

bien des malheureux grelotaient derrière les vitres de leur wagon. Les camps de concentrations se trouvaient

à Münster, Soltau, Mescheide, Olten-Grabow, Guben, Cassel, Klein-Wittenberg. On parquait les déportés comme de

véritables prisonniers derrière les clôtures de fil de fer, dont certains

étaient chargés d’un courant électrique. Le traitement différait d’un camp à

l’autre ; ici on chauffait les baraquements, ailleurs il n’y avait pas de

feu ; certains hommes devaient dormir sur le parquet, d’autres sur des

sacs, qui généralement grouillaient de vermine. Cette place était d’ailleurs

commune à tous les camps, même à ceux des prisonniers. Un moyen radical de la combattre était le

rasoir, que Victor Delille, de Maldegem, a décrit d’une façon typique. Victor Delille a été prisonnier à

Holzminden et a publié sur son séjour d’intéressants détails dans son journal

hebdomadaire : « Het getrouwe Maldegem ».Nous en extrayons ce

qui suit : « L’idée de raser les prisonniers des

pieds à la tête a été mise en vigueur pendant l’été de 1915. Tout d’abord on n’avait procédé qu’à la

désinfection des vêtements, ce qui était déjà suffisamment scandaleux. A l’improviste on donna lecture d’une

liste d’une trentaine d’hommes qui devaient aller au bain le lendemain sans

qu’il fût encore question de désinfection. Mais chacun avait vu arriver la

chaudière à vapeur que l’on avait déposée devant la salle des bains. Cette

vapeur entrait dans un coffre en fer aussi vaste qu’une voiture foraine et on y

jetait les vêtements munis du nom de leur propriétaire. Il va sans dire que chacun en enlevait

d’abord son porte-monnaie, car sans cela le cuir était irrémédiablement abimé,

comme je l’ai expérimenté moi-même en y laissant un jour mes bretelles. Mais on me demandera où restaient les

hommes ainsi privé de leurs habits ? Ils se tenaient pendant deux ou trois

heures groupés ensemble dans leur costume primitif, juste comme des porcs,

prêts à être abattus. Ceux qui avaient songé à emporter une

paire de sabots pouvaient au moins abriter ses pieds, et ceux qui avaient

trouvé le moyen de cacher un essuie-main, pouvaient se le mettre à la ceinture,

mais ils préféraient s’asseoir dessus, afin d’éviter le contact direct de la

place que venait de quitter un homme couvert de furoncles sur tout le corps. Car nulle part je n’ai vu aussi

lamentablement mise à nu, la misère humaine, causée surtout par la faute des

gens eux-mêmes en temps d’abondance. Ce qui me fit revenir à la mémoire les

paroles du directeur de l’asile d’aliénés de Gand : « La moitié des

malheureux qui sont ici sont les victimes de la débauche. » Mais il y avait aussi dans le nombre des

gens honorables. Aussi je n’oublierai jamais ce Français

septuagénaire qui avait une bosse devant et une autre dans le dos. Il avait déjà atteint cet âge respectable

et peut-être était-ce la première fois de sa vie qu’il était obligé de montrer

à d’autres son disgracieux physique que seule sa mère avait vue, et maintenant

il pleurait comme un enfant, peut-être aussi pour la première fois depuis qu’il

avait quitté sa mère... Au bout de deux, trois heures arrivait

l’heure – qui en durait parfois deux – où l’on conduisait les hommes dans une

pièce plus spacieuse afin de leur remettre leurs vêtements. Cette salle de dimensions vastes, était

aussi beaucoup plus froide, et pour se réchauffer les hommes sautaient sur le

dos l’un de l’autre ou dansaient une polka, offrant un spectacle si bêtement

sauvage que les nègres n’auraient pu faire mieux. Un Gantois, acrobate de son état, se

trouvait dans son élément. Jamais il n’avait pu exécuter ses tours avec une

pareille liberté sur la grand’ Place ; aussi lançait-il ses jambes en

l’air et battait-il des pieds avec autant de forces que ses compagnons le

faisaient à l’aide de leurs mains. Dommage pour lui qu’il ne pût collecter de

l’argent, attendu que personne n’avait de veston. La distribution des vêtements portait ce

jeu sauvage à son point culminant. Ils n’étaient plus munis de cordes ou de

rubans distinctifs, ni de noms quelconques : chemises et flanelles,

pantalons et vestons, bas et caleçons étaient saisis par vingt mains à la fois

et essayés à vingt corps et plus, avant de trouver leur véritable propriétaire,

et beaucoup d’hommes qui étaient venus avec un bon pantalon s’en allaient avec

un pantalon usé et rapiécé, prêts à vider définitivement le conflit à l’intérieur

du baraquement. En ce qui concerne l’argent, la montre et

les bijoux, ces objets avaient été mis en sureté chez l’un ou l’autre ami. Mais qu’arrivait-il lorsque l’on procédait

subitement à l’appel dans cette baraque et que tout ce qu’elle refermait devait

être versé dans la chaudière ? Cette première période de la désinfection

n’était rien encore en comparaison de ce qui allait se produire un mois plus

tard : les séances de rasoir ! Cela commença naturellement aussi par la

remise et on ne savait pas à un jour près quand l’opération se ferait. Car un

grand nombre avaient déjà payé un mark ou deux pour se présenter à leur place. Ce n’est que le matin lorsque deux

Allemands se postaient devant la porte, la baïonnette au canon, que l’on était

sûr de devoir aller à la chaudière. Même début donc : déshabillement et

remise des vêtements ! Ceux qui étaient très propres, pouvaient en

réchapper, mais tous les autres devaient prendre place sur la table. Je fus un des rares qui n’ont pas été

couchés sur la table, mais j’ai observé le manège par la fenêtre, que plus tard

on a aveuglée au moyen de planches. J’avais d’abord entendu raconter la chose

par M. Calberghe, le fabricant de chapeaux d’Audenarde, qui s’était laissé raser

quasi volontairement la première fois afin de pouvoir décrire la chose, la

seconde fois il paya aussi un remplaçant ; il y avait ainsi des

prisonniers qui gagnaient de l’argent en se faisant raser et gratter

constamment au point d’être lisse comme des anguilles. Mais le fait le plus répugnant dont j’aie

été témoin est le suivant : un riche habitant de Bruges, un homme d’une

soixantaine d’années, étendu sur la table, tandis que son fils de seize ans

était obligé d’assister à la scène ; et après le père ce fut le tour du

fils. Il m’avait juste dit la veille qu’il

devait être particulièrement pénible d’être rasé par derrière, qu’il avait

connu un homme qui en avait fait l’expérience à la suite d’une opération et qui

éprouva d’abord des difficultés à marcher. Et dire que les bourreaux qui

remplissaient cette besogne étaient des Belges eux aussi et trouvaient un

certain plaisir à prolonger la torture le plus longtemps possible et à apporter

toutes sortes de raffinements. On rasait d’abord la tête, et de si près

qu’on eût dit autant de cailloux et, chose extraordinaire, on ne touchait pas à

la barbe. Mais pour le reste on ne laissait pas un

poil sur tout le corps jusqu’aux orteils, comme on fait pour les cochons de lait

qui sont expédiés en Angleterre. Et lorsque la partie supérieure était en

règle, un ou deux aides-bourreaux retournaient le corps sur le côté et ainsi

finalement on arrivait à la partie postérieure et on écartait les jambes. On devine sans peine que tout cela ne se

faisait pas avec l’habileté d’un chirurgien expert. Une fois j’ai entendu hurler un patient,

probablement blessé, jusque dans ma baraque, à cinquante mètres du lieu de

l’opération. A la fin les Allemands n’avaient plus de

savon et c’est pourquoi ils employaient un produit chimique qui brûlait les

poils presque instantanément, mais non sans douleur. On le voit, les hommes livrés à

l’Allemagne devaient renoncer à toute dignité, à toute liberté personnelle. Ils

n’avaient plus de volonté propre. Aussi s’efforçait-on par tous les moyens de

briser la résistance des déportés. Quelques jours après leur arrivée, on les

laissait tranquilles. Puis on demandait aux infortunés s’ils

voulaient signer un contrat de travail ; ainsi on croyait pouvoir réfuter

la preuve de la contrainte. Mais pour amener les déportés à signer, on

voulait d’abord les épuiser physiquement et moralement. A cet effet, on mettait

en œuvre ces deux armes : le froid et la faim ! Il fallait vivre d’une soupe à l’eau avec

un croûton de pain, car c’était la seule nourriture que recevaient les

malheureux. La faim tenaillait nos compatriotes, que

l’on voyait circuler autour des cuisines et des bacs à ordures, à la recherche

d’un morceau de pomme de terre ou d’épluchures, d’une pelure de navets ou d’une

croûte de pain. Et c’est à de tels moments que les

Allemands se présentaient avec leur contrat séduisant et disaient : « Mais signez et vous serez un

travailleur libre, vous gagnerez de l’argent et vous pourrez acheter de quoi

manger. » Dans ces conditions beaucoup devaient

succomber. Mais beaucoup aussi résistèrent et refusèrent. « Vous n’êtes pas obligé de

travailler pour la guerre », prétendaient les enrôleurs. « Vous

pouvez allez en congé à la maison, et envoyer de l’argent à votre

famille. » Mais ils refusaient malgré tout. On

voulait leur envoyer des colis du pays. Mais les vaillants Belges ne pouvaient

pas être aidés dans leur lutte. Le gouvernement général défendit à

l’Agence belge, pour les prisonniers sous la protection de la Croix-Rouge

d’envoyer des vivres aux soi-disant chômeurs. En effet on les nommait des

« travailleurs libres » et on ne pouvait les atteindre que par la

poste ordinaire, c’est-à-dire que l’expédition devait être chère et lente. Les plaintes se firent plus vives, les

ministres étrangers se mêlèrent des faits et le marquis de Villalobar réussit,

malgré tout à organiser le 19 février 1917 un service pour les hommes déportés

en Allemagne. Le Comité National accorda son concours et

l’initiative privée parvint à recueillir en quelques jours, presqu’en secret,

une somme de 367.647 francs, qui devaient servir à expédier 108.417 kilos de

vivres à sept camps. Que de souffrances endurèrent ceux qui

persistaient dans leur refus ! Ils furent accolés à des murs, dans la

neige ou la boue, pendant des heures, le jour et la nuit, exactement comme dans

le Nord de la France. Beaucoup s’abattirent exténués ; on les transportait

à l’hôpital, où ils mouraient, ou bien ils retournaient finalement chez eux

comme de lamentables épaves. Puis il y avait encore un autre

moyen : on envoyait les réfractaires en Prusse Orientale, dans les mines

de sel, en Silésie, dans les régions éloignées, où n’existait aucun contrôle et

où l’on pouvait maltraiter encore davantage les pauvres martyrs ! Citons encore quelques dépositions

relatives à ce qu’on a justement appelé l’enfer allemand, expression qui n’est

certes pas exagérée. Henri Spinoy, de Bruxelles, déclara ce qui

suit dans une enquête officielle : « Le 24 janvier 1917, nous avons été

embarqués à Bruxelles-Midi, dans un train chauffé au départ ; à Louvain,

toutefois, le chauffage était interrompu. A Landen, il nous a été servi une

portion de choucroute. A Aix-la-Chapelle et dans une localité un peu plus

éloignée, mais que nous ne pouvons désigner, on nous a servi une soupe

immangeable, dans laquelle nous avons constaté la présence de tranches de

betteraves. Après un voyage de trente-six heures, nous sommes arrivés au camp

de Münster. On nous obligea à nous coucher sur des paillasses fabriquées au

moyen de déchets de papiers et de chiffons, remplis de vermine. Notre nourriture au camp consistait :

le matin, en un pain de 2,5 kilos pour dix personnes ; à 8 heures et

demie, en une mixture s’appelant thé : à 13 heures, en une soupe aux

poissons, aux choux-raves ou aux betteraves, et à 16 heures, on nous servait

également une boisson que les Allemands appelaient thé. Une fois, il nous a été

servi un plat de céréaline. La quantité de soupe était d’environ un demi-litre.

Nous sommes restés environ huit jours à Münster, où nous avons subi la visite

médicale. Le lieutenant Heping est venu nous

solliciter, à plusieurs reprises, pour que nous signions un contrat de travail ;

jamais aucune réponse n’a été réservée à cette proposition. Huit jours après notre arrivée, le camp a

été divisé en groupes. Celui dans lequel nous nous trouvions a été dirigé vers

Porta. Comme nous refusions de travailler, nous avons dû nous placer en file

indienne, à 50 cm l’un de l’autre, debout dans la neige. Il nous était

formellement interdit de bouger, d’accomplir nos besoins, de mettre les mains

en poche ou de les couvrir de gants. Pendant

trois jours, nous avons dû rester dans cette position, de 9 heures à 12 heures et de

14 heures à 17 heures. Nos paillasses et nos couvertures nous

avaient été enlevées et, par ce froid rigoureux, nous devions dormir avec nos

vêtements comme seule couverture. On nous dispensait tous les jours, une demi-ration

de tiges de choux moulues qui répandaient une odeur nauséabonde. Ces traitements inhumains nous ayant mis à

bout, trente d’entre nous ont accepté de travailler, mais sans signer aucun

contrat, dans une fabrique « Akt Ges. Porta-Cimentwerke », à Porta.

Quarante Anglais y travaillaient déjà. Le directeur Mayer, était un homme

brutal ; sans rime ni raison, il frappait les déportés. Le travail était rude ; il consistait

à déblayer la neige et la glace, à charrier des pierres. Toujours cette besogne

s’accomplissait à ciel ouvert. La plupart du temps, nous étions trempés

jusqu’aux os et dans l’impossibilité de nous changer. Porta était éloigné de toute église ;

il nous était donc impossible d’accomplir nos devoirs religieux. Nous sommes restés

un mois sans avoir jamais vu un prêtre. Ne pouvant plus endurer les traitements

qui nous étaient infligés, nous avons, après un mois, refusé tout travail. Nous avons alors été renvoyés au camp de Münster,

où nous sommes restés pendant quatre jours. Nous avons ensuite été dirigés sur

Oberhausen (près de Düsseldorf), où l’on nous a employés dans une usine de

béton armé. A Oberhausen, nous n’avons pas été battus,

mais la nourriture était comme partout, insuffisante et immangeable. Celle-ci consistait

en 250 grammes de pain par jour ; trois quarts de litre de soupe de

choux-raves ou aux betteraves le midi ; le soir, à 7 heures, une soupe aux

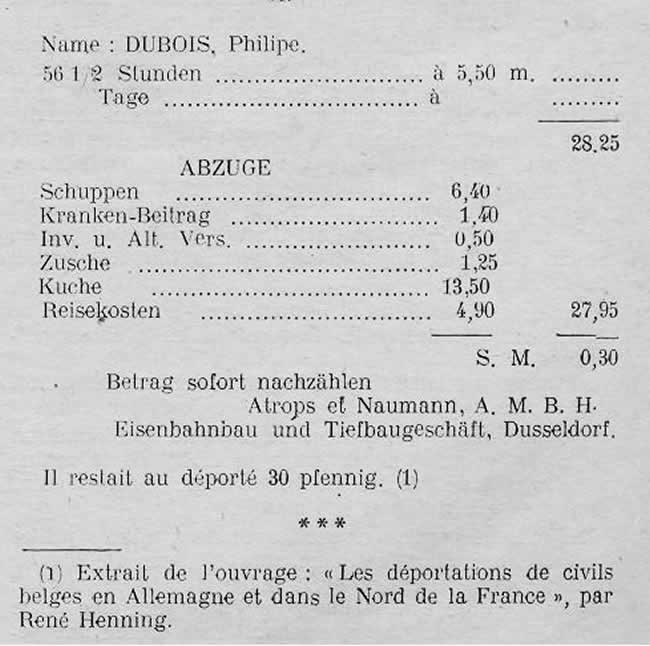

féveroles. Philippe Dubois fut également envoyé à Münster

et de là à Merklinden près de Bochim, où il y avait un grand chantier de

construction. « Nous étions logés, raconte-t-il,

sans feu dans des maisonnettes construites pour les mineurs. Le matin, le lever

sonnait à 5 heures et nous devions nous diriger vers le chantier, où nous

arrivons vers 6 heures. Aussitôt, il fallait se mettre au travail. Celui-ci

consistait en une besogne de terrassier. Nous étions plongés dans l’eau

jusqu’aux genoux. A 9 heures, on nous remettait environ 100 grammes de pain et

le travail continuait jusqu’à midi. » Nous nous dirigions alors vers un

baraquement construit sur le chantier même et où l’on nous donnait une

demi-gamelle de soupe aux rutabagas et aux betteraves. Le repas de midi variait entre 1 heure et

1 heure et demie ; on se remettait alors au travail jusqu’à 4 heures, puis

un repos d’un quart d’heure était accordé, au cours duquel on nous distribuait

une nouvelle ration de 100 grammes de pain. Le travail reprenait jusqu’à 8

heures ou 9 heures du soir, alors que les ouvriers allemands terminaient à 7

heures. Il arrivait aussi que la soupe, nous, fût

distribuée à la fin de la journée, mais, très souvent, le contremaître allemand

déclarait que nous n’avions pas suffisamment travaillé et, en conséquence, nous

étions privés de nourriture. Les deux contremaîtres allemands étaient

porteurs de matraques dont ils se servaient constamment. Ainsi, un jour,

souffrant de la gorge, je demandai au contremaître de m’autoriser à aller voir

le médecin. Je fus battu comme plâtre. Après ces brutalités, le contremaître me

demanda narquoisement si j’étais guéri. Merklinden était un véritable enfer. Mon

jeune frère, qui se trouvait à mes côtés, pleurait constamment ; sa

souffrance m’était plus pénible encore que le mienne. Jamais nous ne pouvions accomplir nos

devoirs religieux ; le dimanche était le jour de travail comme les autres.

Si nous négligions, le dimanche, d’aller au chantier, des soldats venaient nous

chercher dans nos baraquements et nous plaçaient dans la cour, les mains en

l’air, par un froid intense. Nous pensions que ces traitements

inhumains étaient interdits et constituaient des excès de la part du personnel

subalterne. Nous fûmes nous plaindre au patron, Monsieur Naumann, mais celui-ci

nous déclara qu’il devait en être ainsi et que nous devions mourir à la tâche. Vers le 10 mars, tous les Belges se

trouvant à Merklinden se concentrèrent et, d’un commun accord, refusèrent le

travail. A partir de ce moment, aucune nourriture ne nous fut plus accordée.

Pendant sept jours nous vécûmes de pelures de pommes de terre et d’un rare

morceau de pain que nous allions mendier aux enfants sortant de l’école. Le

septième jour, des soldats vinrent nous prendre et nous conduisirent à Münster.

Là, nous restâmes inactifs jusqu’au 30 mars. Alors, affaibli, mourant de faim,

je consentis à travailler, mais sans contrat. Je fus conduit à Sterkrade, dans une usine

où se fabriquaient des munitions et où s’exécutaient des travaux en bois, en

fer, etc. Pour ma part, voyant des prisonniers français et russes dans un

atelier de bois, je dis aux Allemands que j’étais menuisier et on m’employa à

la confection de caisses. Le 30 juillet, nous avons cessé le

travail, parce qu’il nous avait été promis que nous aurions été libérés à cette

date. Nous restâmes inactifs jusqu’au 9 août. A cette date, un officier de

Münster vint nous engager à continuer le travail, en disant que nous serions

complètement libérés le 12 décembre et que nous pourrions, sur le champ,

bénéficier d’un congé de quinze jours. Abattu moralement et physiquement, je

feignis d’accepter cette proposition ; je ne voulus toutefois signer aucun

contrat et je me réservai de me cacher à Bruxelles, afin d’éviter une nouvelle

déportation. A Sterkrade, pas plus qu’à Merklinden,

nous ne pouvions accomplir nos devoirs religieux. Le dimanche, nous devions

travailler de 6 à 13 heures. Les Allemands nous disaient que nous

gagnions 5 marks par jour, mais au bout de la semaine, il ne nous restait que

quelques pfennigs. Le bon que je vous confie établit que, pendant la semaine à

laquelle il se rapporte, je n’avais, en fin de compte, rien gagné.

Nous venons de voir par une déposition que

les enfants allemands témoignaient souvent de la commisération envers les

déportés et leur donnaient du pain. A ce point de vue nous trouvons des

détails frappants dans le récit des aventures du Malinois François Rillaerts.

Celles-ci sont rapportées par M. Fr. Van den Bergh dans son excellent ouvrage :

« Récit de guerre », au chapitre : « Dans une prison allemande ». Rillaerts était occupé dans une ferme. Il

devait mettre des gerbes dans la batteuse. De temps en temps une fillette

venait assister au travail ; c’était une Gretchen revenue du pensionnat,

un blond myosotis de quatorze ans. Cet enfant savait un peu de français et elle

était fière d’étaler ses connaissances en présence de ses petites camarades

moins instruites qu’elle. Lorsque la glace fut rompue, l’ingénieur, un des

compagnons de travail, se risqua à demander s’il n’y avait rien à se mettre

sous la dent. La jeune fille courut à la maison et

revint avec une tartine revêtue d’une épaisse couche de pâté de foie, qu’elle

tenait cachée sous son tablier. Cela me fit songer à un fait identique dont

j’ai été témoin à Malines, mais avec les rôles intervertis. Lorsque des soldats

allemands récalcitrants, qui ne voulaient plus se battre, et des prisonniers de

guerre italiens furent obligés, en guise de punition, de décharger des bateaux

dans le canal près de la porte de Bruxelles, j’éprouvai une véritable joie à

observer les actes de notre jeunesse compatissante. Les enfants savaient ces

condamnés insuffisamment nourris, et ils accouraient, surtout les petites

filles, en dissimulant sous leur tablier leur couque scolaire ; elles

passaient le plus innocemment du monde et, sans que l’un des inspecteurs pût

rien remarquer, la couque déménageait

dans la poche du veston de l’affamé, qui n’avait pas eu besoin d’un long

apprentissage pour savoir comment il devait se placer. Les enfants, toujours et partout, sont

généreux, ils ne deviennent égoïstes qu’en fréquentant les grandes personnes. « Et mon ami là-haut », dit

l’ingénieur en me désignant, « est-ce que tu l’as oublié ? » L’enfant qui parlait français se précipita

vars la maison paternelle et pendant ce temps le moitié de la tartine avec le

pâté de foie fut lancée en haut : bon ! Délicieux ! Dommage que

c’était si vite mangé. Notre ange gardien revenait aves deux

minces petites tartines au jambon. La mère aura été heureuse d’avoir constaté

que son enfant avait si bon appétit ce jour-là : signe de santé. Une

tartine pour l’ingénieur, une autre emballée dans du papier, en haut !

Puis encore une petite pomme pour chacun ; je dis une « petite

pomme » ; en réalité c’était fort probablement une

« pomme », mais c’était mon estomac, avec ses verres rapetissant, qui

me le fit croire. Ah ! Ces angoisses de la faim !

Combien de déportés, sous le coup du désespoir et de l’épuisement, commirent

une imprudence, frappèrent un gardien, un de leurs tyrans, et finissaient par

être traînés dans une de ces prisons infernales, où l’on endurait de si

effroyables souffrances. Les corps minés étaient sans cesse en

proie aux affres de la faim. Heureux ceux qui recevaient un colis de temps en

temps. Mais quel crève-cœur pour ceux qui ne recevaient rien. Le Malinois

Rillaerts raconte encore les détails qu’on va lire : « Un jour, je vis un Français pleurer

de désespoir comme un enfant. Il ressentait une atroce douleur en constatant

que les autres étaient toujours gratifiés de colis tandis que lui-même était

exclu des distributions. Il accusait les siens de l’avoir oublié sans pitié et

se refusait à admettre qu’on lui avait déjà envoyé plusieurs paquets, mais

qu’aucun d’eux n’était parvenu à sa destination. Une fois cependant, il fut au

nombre des privilégiés ; il se mit alors à danser comme un fou, s’élança

vers moi pour me communiquer la bonne nouvelle, serra le cher colis contre sa

poitrine, le baisa avec des transports d’affection et alla se cacher dans sa

cellule pour le soustraire à tous les regards. A peine y était-il assis auprès de son

trésor, au moment où il venait d’étaler le tout en le dévorant des yeux, voici

que retentit l’ordre inexorable du gardien sans pitié : « Heraus,

arbeiten ! » Effrayé, il se leva en sursaut sans avoir

le temps d’emballer et de cacher le précieux colis ; lorsqu’il revint

quelques instants plus tard, le tout avait disparu, sans que personne sut ce

qu’il en était advenu. Alors, j’ai vu cet homme rigoureux pleurer comme un

enfant, se cogner la tête de désespoir contre la muraille, menacer de tout

détruire et de se jeter sur tout le monde. Je reçus l’autorisation de lui

offrir mon paquet ; il refusa, en disant que ce n’était pas le même, que

les mêmes sentiments n’y étaient pas attachés, qu’il n’avait pas été préparé

par les mêmes mains aimées. Lorsque je fus parvenu à l’apaiser, il consentit

seulement à partager le contenu avec moi. Nous tirâmes à la courte paille pour

savoir lequel pourrait choisir : lui d’abord, puis moi, nous prîmes

chacun, à notre tour, un morceau ; ce qui restait du pain d’épices après

qu’il eût subi le pillage coutumier au bureau fut partagé en deux : le

plus gros morceau lui échut. La chance lui était favorable. J’eux la

satisfaction de le voir rire tandis que des larmes sillonnaient ses joues. Il

me garda toujours de la reconnaissance et s’entendit à me rendre souvent de ces

petits services qui sont d’une grande importance lorsqu’on se sent abandonné au

milieu d’un monde d’ennemis. C’était un homme, d’une très grande culture,

un ingénieur, qui s’était opposé par la force aux gendarmes allemands qui

étaient entrés dans l’usine de son père à Maubeuge pour saisir des machines. Rillaerts dit encore à propos de ces

prisons : « On s’habituait peu à peu à la solitude

de la cellule, on décomptait les jours, les heures, les minutes ;

c’étaient des siècles, sans doute, mais ce qui était passé, était autant gagné.

Mais la nuit, la nuit sans sommeil, hantée de rêves lugubres, on en avait peur,

non pas peur de l’obscurité, mais de soi-même. Nous nous trouvions tous dans la

situation du promeneur à l’esprit faible qui, marchand au bord d’un abîme, se

sent irrésistiblement attiré par la sombre profondeur. Cet abîme s’ouvrait

chaque soir pour nous et la question se posait de savoir si l’on pourrait

résister à la tentation qui à mesure que la faiblesse augmentait, s’imposait de

plus en plus fort la tentation de se suicider... Chaque semaine on en retirait qui avaient

mis fin à leur vie en se pendant ; lorsqu’ils ne pouvaient main la main

sur un bout de corde, on le remplaçait par un morceau de drap de lit, de la

chemise ou du mouchoir. C’est de cette façon que le brave Malinois E... pour

qui le chagrin était trop fort, mit fin à son existence. Cependant toutes les mesures de précaution

étaient prises : une fois que le signal d’aller se coucher était donné,

chacun devait se dévêtir devant son lit, plier tous les vêtements avec soin et

les déposer sur le banc que l’on glissait devant la porte et qui restait dehors

jusqu’au matin, y compris la fourchette et la cuiller. Le prisonnier ne gardait

qu’une paire de pantoufles aux pieds. Et malgré cela le nombre des suicides

s’étendait comme une épidémie, la faim en était la cause principale. Encore si nous avions reçu tout ce qu’on

nous expédiait de la maison, combien, après s’être rassasiés eux-mêmes,

auraient arrachés des camarades à la mort ! On volait en cours de route,

les gardiens volaient ensuite, et les officiers venaient à leur tour. J’ai lu dans un journal que l’on a dressé

une statistique suivant laquelle quarante pour cent seulement des dons généreux

recueillis en Amérique auraient atteint leur destination dans les régions

dévastées. Alexandre Scheerlinck, de Bruxelles, dut

rester neuf jours sans manger au camp d’Alten-Grabow, parce qu’il refusait de

signer un contrat. Il devait vivre d’un peu de soupe à l’eau. Georges Quinet, de Bruxelles, déclare de

son côté : « J’affirme que le 6 août 1917, alors

que j’étais à Alten-Grabow, trente-cinq hommes se trouvaient déjà depuis vingt

jours sans pain. On voulait obtenir d’eux la signature d’un contrat de travail

et on leur accordait seulement la soupe du midi et du soir. » Et Jean-Baptiste Roelandt, d’Anderlecht : « A Pillau, nous devions décharger

les bateaux, mais j’ai refusé de travailler. A la suite de ce refus, les

Allemands m’ont, un jour, accablé de coups de crosse qui m’étendirent par

terre. Je ne pouvais plus me bouger et j’ai été conduit à la baraque par deux

de mes compagnons. Il nous est arrivé de tuer les chiens en rue et de manger

leur viande encore palpitante. » Nous pourrions multiplier ces dépositions,

mais toutes signalent les mêmes faits, la brutalité des mauvais traitements, la sauvagerie éhontée des

bourreaux, l’esclavage et la misère la plus horrible. Et comment ne pas parler du tourment que

causait la séparation des êtres chers ! Oh ! Comme on sentait bien à

présent les liens de la famille. Ce phénomène psychologique est relevé, en

termes parfois touchants, dans une foule de mémoires particulières et de

descriptions. Alphonse Sevens, un écrivain gantois

connu, qui a goûté de la prison en Allemagne et qui a publié une foule

d’impressions de guerre, nous donne dans son livre « Loin des yeux, loin

du cœur » une analyse pénétrante de ce qu’il a vu et observé autour de

lui. « Le camp de Wurtzbourg était affecté

aux soldats français. Parmi eux il y avait des territoriaux qui

avaient été faits prisonniers au début des hostilités. Je résidai là pendant une dizaine de jours

à l’infirmerie. C’était en plein été et nous devions nous coucher dès que la

tiède clarté vespérale commençait à se fondre. Non loin de moi à trois lits de distance,

était couché un territorial à la chevelure noire prématurément grisonnante, à

la face anguleuse éclairée par des yeux fixés. De toute la journée il

n’adressait la parole à personne, paraissait toujours emporté par ses pensées à

des centaines de lieues, courait comme un égaré de gauche à droite, entrait et

sortait – car le major le laissait faire – et roulait constamment des

cigarettes. Je demandai à l’infirmier français ce qui lui manquait. D’un geste

significatif, il fit tourner un doigt sur son front : « La cervelle

un peu dérangée. » Certain soir, lorsque l’atmosphère rose du

soir fut devenue d’un bleu noir, au moment où la plupart des malades dormaient,

j’entendis des sanglots étouffés, comme ceux d’une très vieille personne. Je prêtai l’oreille. La douleur humaine longtemps continue ne

doit-elle pas chercher à se frayer un chemin ? Les larmes et les sanglots

ne sont-ils pas la soupape de sureté des pensées bouillonnantes qui feraient

éclater la tête si elles ne pouvaient pas de temps à autre, et même la nuit, se

donner libre cours ? C’était notre territorial. Je me retournai

le plus doucement possible et redressai la tête avec circonspection. Il était

couché le visage tourné vers le lit, les mains sur son petit traversin et dans

ses mains un portrait. Et il l’accablait de baisers. Et plus loin. « Je ne vous apprendrai évidemment

rien de nouveau en vous disant qu’en temps de guerre – à part la fonte des

balles et canons – aucune industrie ne connaît un plus haut degré de prospérité

que la photographie. Combien de millions et de millions de

portraits n’avait-on pas fait ? Qu’y a-t-il de plus doux pour l’homme

arraché à tous les êtres qui lui sont chers – et rendons ici un hommage de

profonde admiration à nos soldats qui, outre la longue séparation marchent avec

l’éternel fantôme de la mort à leurs côtés – qu’y a-t-il de plus doux – que de

reporter sa pensée vers le foyer, que d’essayer d’évoquer devant l’esprit les

traits l’attitude, la façon d’agir, tout l’être de ses proches, de ses frères

et sœurs, du père et de la mère, des enfants, de l’épouse ! Mais petit à petit par suite de l’absence

prolongée et poignante de la faiblesse croissante de la tête, de la détresse

grandissante de l’âme, les traits aimés des absents se font de plus en plus

vagues, comme une région sur laquelle la nuit descend d’une façon insensible

mais irrésistible. On lutte contre l’obscurcissement des

images, on s’efforce sans cesse de les réveiller à nouveau, de les fixer dans

son esprit en lignes plus fermes ; on tend les bras vers ces figures adorées

et qui vont se dissipant, comme le naufragé qui sent monter l’eau sombre autour

de lui, se débat désespérément vers

l’air et la lumière. Seuls ceux qui ont fait de la prison

cellulaire, connaissent toute l’horreur de ce sentiment. Avant l’entrée en

cellule, on leur enlève tous les portraits qu’ils ont apportés. Craint-on donc

que l’image de la femme et des enfants réchaufferait trop bien la froide

cellule ? Mais la peine arrive à expiration et les

portraits sont là. L’esprit possède de nouveau une image claire. La solitude se

dissipe, le découragement cède, la tristesse même s’atténue. Le portrait c’est la lettre continuelle,

permanente, le véritable soutien du cœur. Dans la vie du camp on est toujours et

partout livré aux griffes de l’effroyable uniformité ; on devient un pion,

un numéro. On se sent enfermer dans l’abîme de l’impersonnalité. Bref, le camp est un tombeau vivant. Oh ! Le portrait : Il vous apprend qu’un jour vous sortirez

certainement de votre tombeau, que vous avez là bas, loin, très loin, un foyer

propre, que votre propre sang vous attend ; qu’une épouse soupire après

vous. » Tels étaient les sentiments qui régnaient

parmi les déportés : leur femme et les enfants les préoccupaient sans

cesse. Combien d’entre eux, dès qu’ils pouvaient goûter un moment de repos, se

prenaient la tête entre les mains et toujours leur pensée s’envolait auprès des

êtres chers qu’ils avaient dû quitter. Mais il fallait lutter contre la nostalgie,

contre le découragement funeste, faute de quoi on n’était qu’une épave et on ne

faisait plus que languir. Car la mort fauchait sans répit. J’ai sous les yeux la lettre d’un déporté.

Il écrit d’un village de la Forêt Noire. « Froid piquant et pas de feu. Hier

des camarades avaient enlevé quelques planches de dessous les matelas et les

avaient fait flamber. L’officier vient d’arriver et il nous déclare que nous

avions à débourser chacun un mark d’amende, pour payer le bois. Ceux qui ont de

l’argent doivent payer pour ceux qui n’en ont point. On vient à l’instant de

chercher six hommes pour porter des cadavres. Il y a déjà huit morts ce matin.

Combien n’y en aura-t-il pas ce soir ? Et alors nous les emportons au

cimetière près du bois, où le vent murmure dans les arbres sa plaintive

mélopée. » Jean-Jules Dufour écrit : « Cette baraque du lazaret à Ohrdruf

est réservée aux affections pulmonaires, et on y meurt sans trêve... Alors

l’aumônier militaire allemand vient quelquefois. Lui aussi est en uniforme

gris-vert de campagne, haut guêtré de cuir, avec des étoiles de capitaine. A sa

casquette, au col, une minuscule croix violette rappelle son sacerdoce. L’autre

jour, deux d’entre nous agonisaient. Prévenu, il tombe par erreur en arrêt

devant mon lit, et d’une voix rauque et forte : « Vous allez mourir.

Présentez-vous devant le tribunal de Dieu... » Détrompé, sans s’émouvoir,

il va aux deux mourants, et recommence brutalement. L’un d’eux, qui passait doucement à cette

voix sauvage se réveille, revint aux réalités ; l’autre écouté avec une

sueur d’effroi... ; puis il part, les laissant aux terreurs de la mort. Pour Pâques, il est venu dans les salles

en uniforme, l’aumusse pendue à l’avant-bras, les hosties dans la poche :

« Qui veut communier ? Qui veut communier ? » Et ce fut

vite fait. » Voici encore une autre scène : « Dans un coin de l’enceinte en fil

de fer barbelé, une petite baraque toute pleine de fous. A tous instants, en

pleine nuit, une contagion terrible les saisit : ce sont alors de grands

cris effrayants – des luttes – la camisole de force... » « Trois cents prisonniers civils

viennent d’arriver – ce sont des Français des régions du Nord. Ils crèvent de

faim. Isolés dans les doubles enceintes de fil de fer. Nous avons toutes les

peines du monde à les ravitailler. L’autorité voudrait trouver parmi eux des

volontaires pour le travail. Ils refusent ; on les trimbale de camps en

camps, espérant que la faim et les vexations les feront réfléchir. Trois vieux,

maigres comme des squelettes, viennent de mourir. Il en est ainsi à chaque

déplacement. Il y a des gamins de dix, douze ans. Ils ont froid. La plupart

sont pitoyables dans de vieux vêtements, autrefois jaquettes ou vestons

confortables. » On emmena beaucoup de prisonniers, civils

et soldats, dans des camps de représailles. Les Allemands prétendaient adopter

cette mesure pour se venger d’un fait dont ils accusaient l’Entente, par

exemple le travail imposé à des prisonniers allemands dans la zone du front. Oui, ils osaient formuler un pareil

reproche ceux qui chassaient des milliers de civils inoffensifs comme des

esclaves jusque dans la ligne de feu. Ils transportèrent même des prisonniers

jusqu’au front russe[1]. Hélas ! Nous ne pouvons donner qu’un

écho affaibli de l’existence atroce menée par nos déportés et les autres

prisonniers en Allemagne. Mais puisque nous traitons ce point

spécial, il nous faut rappeler que nos prisonniers de guerre endurèrent une

misère inouïe. Ils étaient enfermés dans des camps, d’où on les envoyait faire

des travaux de toute espèce, dans les mines, les usines, dans les canaux, les

ports, aux champs, etc. Pour compléter leur alimentation notre

gouvernement leur fit parvenir des biscuits. Il se créa aussi des organismes

spéciaux dans les pays alliés et neutres qui se chargèrent de l’envoi des

colis. Mais il y avait tant d’affamés à soulager et plusieurs pays limitaient

l’exportation des denrées, parce qu’eux-mêmes n’avaient pas de réserves

suffisantes. Beaucoup de prisonniers, se sont évadés de cet

enfer et ont réussi à franchir la frontière suisse ou néerlandaise. D’autres y

ont laissé la vie. Reproduisons seulement un des nombreux faits rapportés par

René Van Voeren dans le « Courrier de l’armée » :

« Lorsque, en août 1914, notre Roi fit appel au patriotisme de ses

enfants, des milliers d’hommes vinrent se ranger sous notre fière bannière.

Parmi eux il y avait beaucoup de religieux et d’ecclésiastiques qui prirent du

service comme brancardiers, infirmiers ou aumôniers. Un grand nombre tombèrent au champ

d’honneur, d’autres furent fait prisonniers et martyrisés ou assassinés dans

des camps de concentration allemands. Parmi ceux qui trouvèrent la mort en

Allemagne se trouvait le R. P. Brouwers, S. J. Quand la guerre éclata, le R. P. Brouwers

était professeur de poésie latine au Collège du Sacré-Cœur à Charleroi. Sans

une minute d’hésitation il obéit à l’impulsion de son cœur de patriote, quitta

son école et ses élèves et prit volontairement du service dans l’armée belge

comme aumônier. Aux termes de la convention internationale

de Genève, qui a été signée également par l’Allemagne, des aumôniers ne peuvent

pas être faits prisonniers et enfermés dans des camps de prisonniers. Nous

savons avec quel respect les Allemands ont observé les conventions

internationales de La Haye et de Genève, qu’ils ont considéré comme un

« chiffon de papier » et déchiré, de même d’ailleurs que le traité de

neutralité de la Belgique. Le R. P. Brouwers fut fait prisonnier par les

Allemands et enfermé au camp d’Osnabrück. Il y fut lâchement assassiné le 23

août 1915 dans les circonstances ci-dessous rapportées, dont la véracité et

l’authenticité sont garantie par un témoin oculaire, le capitaine d’infanterie

français Robert de Versailles, qui en a dressé le récit suivant : « Le R. P. Brouwers, qui avait pris

du service dans l’armée belge comme aumônier, fut enfermé au camp d’Osnabrück

par les Allemands sous l’accusation fausse qu’il avait pris les armes contre l’ennemi.

Dans la nuit de 22 au 23 août 1915 le R. P. Brouwers tenta, en compagnie de

deux officiers russes (le capitaine Schmidt et un lieutenant), de s’évader du

camp. Les trois prisonniers sautèrent, par une fenêtre du rez-de-chaussée de la

caserne. Le R. P. Brouwers et le capitaine Schmidt s’étaient déjà élancés dans

la cour et étaient couchés par terre près du fil barbelé du camp, pour y

attendre leur compagnon. Lorsque celui-ci sauta par la fenêtre, il fut aperçu

par une sentinelle, qui était postée du côté opposé du fil barbelé. Le soldat

tira quatre ou cinq coups de fusil. Au bruit des détonations, les prisonniers

furent éveillés dans la caserne et quelques-uns, dont moi-même, allèrent voir à

la fenêtre ce qui se passait. La sentinelle donna le signal d’alarme et

la garde de camp accourut. Les trois évadés restèrent près du fil barbelé, dans

l’attente de leur sort. Une trentaine de soldats allemands, le

fusil serré dans les deux poings, arrivèrent à la cour et ne tardèrent pas à

apercevoir les prisonniers. Le R. P. Brouwers s’était levé et il fur

aussitôt entouré de soldats. Une violente discussion s’engagea, au cours de

laquelle je ne pus entendre que ces mots : « Nicht !

Nicht ! Après une dispute de deux ou trois minutes, l’un des soldats

saisit tout à coup son fusil et tua le R. P. Brouwers à bout portant. Le corps

resta sur place jusqu’au lendemain, puis il fut transporté au cimetière. Le

commandant du camp, le capitaine Blankenstein, serra la main au soldat-assassin

et le félicita de son « acte héroïque ». Que les Allemands visitent dans leur pays

les cimetières de prisonniers belges. Les nombreux tertres leur parleront

éloquemment de la misère et des souffrances, des tortures et des meurtres qui

ont conduit nos jeunes gens à la tombe. Les croix innombrables étendront vers

eux leurs bras en des gestes de reproche et dans le gémissement du vent, ils

entendront les cris de haine et de vengeance de nos morts. Beaucoup de prisonniers civils et

militaires devinrent malades. Heureusement, on inaugura le système de

l’échange. Un grand nombre de prisonniers de guerre

belges et alliés, internés en Allemagne, dans des camps qui souvent ne

répondaient pas aux exigences les plus élémentaires de l’hygiène et de

l’humanité, virent bientôt dépérir leur santé. Grâce à l’intervention de la

Croix-Rouge de Genève une commission de médecins de pays neutres réussit à

faire envoyer en Suisse quelques centaines de ces prisonniers, choisis parmi

les plus malades et les plus faibles. Le gouvernement suisse mit à leur

disposition des hôtels, des villas et des baraquements dans les parties les

plus saines et les plus pittoresques de ce merveilleux pays, entre autres sur

le lac Leman, à Montreux, à Clarens, etc. Malheureusement les soins les plus

empressés, ne parvinrent pas à vaincre le mal implacable dont un grand nombre

de prisonniers alliés étaient atteints ; ils rendirent le dernier soupir,

loin des leurs, loin de leur patrie. Dans le pieux dessein de rendre hommage à

leurs frères d’armes décédés, deux artistes, le sculpteur Bernard Callie,

ex-interné belge, et le lieutenant interné Castel, architecte français, ont

érigé à la mémoire des soldats des armées alliées, morts dans la région de

Montreux, un superbe monument, qui se dresse dans le cimetière de Clarens. |

© P.Loodts Medecins de la grande guerre. 2000-2020. Tout droit réservé. ©