Médecins de la Grande Guerre

Médecins de la Grande Guerre

![]() Accueil

-

Accueil

-

![]() Intro

-

Intro

-

![]() Conférences

-

Conférences

-

![]() Articles

Articles

![]() Photos

-

Photos

-

![]() M'écrire

-

M'écrire

-

![]() Livre d'Or

-

Livre d'Or

-

![]() Liens

-

Liens

-

![]() Mises à jour

-

Mises à jour

-

![]() Statistiques

Statistiques

|

Les docteurs Fleming et Carrel, pionniers de

la lutte contre la gangrène Né le 28 juin 1873 dans la région de Lyon,

Alexis Carrel, l’aîné de trois enfants, n’a pas cinq ans quand son père décède.

Après une jeunesse plutôt dorée, il entame à la faculté de Lyon des études de

médecine qui seront interrompues par un service militaire aux chasseurs alpins.

Plutôt petit, 1mètre 65, des yeux pétillants à la particularité étrange :

l’un bleu, l’autre marron. Alexis est vite passionné par l’anatomie et travaille

dans le laboratoire du célèbre professeur Testut. Il devient rapidement un des

meilleurs étudiants dans le domaine de la dissection ! En 1894, l’attentat

contre le président Carnot le marque profondément : le poignard du

meurtrier avait sectionné la veine porte du président et les chirurgiens ne

purent rien tenter pour le sauver. Les carabins commentèrent cet événement avec

passion et conclurent qu’il était impossible de suturer les vaisseaux. Alexis

Carrel avait cependant un avis opposé et se mit en tête qu’il fallait

apprendre aux chirurgiens à recoudre les vaisseaux du corps aussi bien que les

autres tissus. Après réflexion, il affirma qu’il suffisait de revenir au point

perforant, qui avait été abandonné pour le point non perforant nommé « à la

Lambert » qui avait permis la chirurgie gastro-intestinale. Il fallait

aussi trouver des aiguilles assez fines et du fil assez ténu. Il décida

d’expérimenter sa technique et rechercha les aiguilles adéquates. Les

fabricants d’instruments chirurgicaux se dérobaient à ses demandes, quand il

apprit par sa mère qu’il trouverait peut-être l’objet désiré chez ces Messieurs

Assada qui dirigeaient une vieille mercerie en gros à Lyon. C’est effectivement

là qu’il trouva les aiguilles de dentellière qui lui permirent de commencer ses

prestigieuses anastomoses vasculaires dans le laboratoire du professeur

Soulier. En 1901, il passa sa thèse de doctorat sur le goitre cancéreux puis

travailla dans un petit dispensaire réservé aux accidents de travail où il se

consacra à la traumatologie. C’est pendant cette période qu’il présenta deux

fois l’examen pour devenir chirurgien mais à chaque fois il échoua !

En1903, il convoya des malades à Lourdes et fut témoin d’une guérison, celle de

la petite Marie Bailly qui souffrait de péritonite tuberculeuse. De retour à

Lyon, Carrel publia son observation dans la presse et suscita de nombreuses

oppositions : un membre du clergé lui reprocha sa tempérance car Carrel ne

parlait pas de miracle mais de guérison inexpliquée. Ces critiques et les deux

échecs subis à l’examen d’entrée au « chirurgicat » le décidèrent à

quitter Lyon pour rejoindre Paris afin de réfléchir à son avenir. Carrel ne

resta cependant pas oisif dans la capitale et suivit à l’université des cours

dans les matières les plus diverses. C’est à cette époque aussi qu’il commença

une vie ascétique, peut-être en réaction aux défaillances morales qu’il

constatait dans la vie parisienne. Déçu de sa patrie, Carrel prend la décision

de larguer les amarres et de tenter l’aventure de l’autre côté de l’océan.

Malgré le chagrin de voir s’éloigner d’elle son fils, Madame Carrel soutint ses

projets. Ignorant l’anglais, sans relations sur place, Carrel s’embarqua pour

le Canada en mai 1904. A Montréal, il alla sonner à l’Hôtel-Dieu et fit connaissance

des médecins qui bientôt l’invitèrent à travailler avec eux. En juillet, au

deuxième congrès de médecine de langue française d’Amérique du Nord, il fit

sensation avec une communication sur les anastomoses vasculaires. Il décida

alors de continuer son voyage d’exploration en traversant le Canada puis en

revenant vers l’Ouest par les Etats-Unis. Fin novembre, il fut engagé par

l’université de Chicago pour travailler au Hull Physiological Laboratory. En

avril 1905, il fut invité à se rendre à Baltimore à la Johns Hopkins University

pour y donner une conférence. Il remporta un franc succès et conquit l’amitié

du célèbre chirurgien Harvey Cushing. Il revint à Chicago par New-York. La

chance l’attendait dans les bâtiments en construction de la Rockefeller Institution.

Sur les terrasses où on allait installer les départements d’expérimentation

animale, il rencontra par hasard Simon Flexner, le directeur de l’institution.

Quelques mois plus tard, en octobre 1906 Simon Flexner se souvint de Carrel en

lisant une courte note qu’il avait publiée dans « Science » le 13

octobre 1905, à propos de la transplantation d’un rein sur le chien. Flexner

décida alors d’engager Carrel. Parti pour l’Amérique à l’aventure, Carrel se

retrouvait enfin dans un milieu propice à son épanouissement intellectuel. Jusqu’en 1914, Carrel travailla

d’arrache-pied au Rockefeller Institute. Rockefeller consacra plus de 500

millions de dollars à des œuvres diverses. Une de celles-ci fut l’institut

dédié aux études médicales qui porta son nom. A la tête de son département de

chirurgie expérimentale, Carrel put réussir de véritables prouesses en

développant des techniques de greffes de vaisseaux artériels et d’organes, et

par après en développant la culture des tissus ! Bien que ne travaillant

pas à l’hôpital, il put un jour appliquer sa dextérité sur un enfant. Une nuit,

le 17 janvier 1909, un drame douloureux se déroulait autour d’un nouveau-né

atteint d’hémorragies. Il fallait absolument le transfuser de bras à bras avec

son père. Transfuser un nouveau-né, cela ne s’était jamais vu : les

vaisseaux d’un nouveau-né étaient bien trop petits. Les chirurgiens appelés au

chevet de l’enfant eurent alors l’idée d’appeler Carrel. Après tout, les veines

d’un chat ne sont pas plus grosses que celles d’un bébé. On courut donc

chercher Carrel. Sans anesthésie, un chirurgien dégagea la petite veine

poplitée du bébé tandis qu’on dégageait l’artère radiale du père. Muni de

l’aiguille la plus menue et d’un fil fin comme un cheveu, Carrel unit l’artère

du père à la veine de l’enfant ! Les clamps enlevés, on put voir

rapidement les oreilles de l’enfant se recolorer ! Bientôt, l’enfant émit

des cris : il était sauvé ! Cette aventure médicale fut contée dans

le «Journal of the American Medical Association » du 14 mai 1910. Carrel décida de rentrer en France en

1908. Après cette date, il prit l’habitude de rentrer au pays chaque année. De

1909 à 1912, il se rendit quatre ans de suite à Lourdes afin d’alimenter sa

réflexion sur les guérisons. En 1910, un enfant de 18 mois né aveugle recouvra

la vue. Quand Carrel l’aperçut il était dans les bras d’une infirmière. C’était

Madame de la Meyrie, jeune veuve ayant un enfant. Carrel fut conquis par la

jeune infirmière qui devint sa femme en 1913. En 1912, Carrel fit faire un progrès tout

à fait remarquable à la science médicale. Alors que les chercheurs s’étaient

jusque là vainement efforcés de maintenir vivant des morceaux de tissus en

dehors de l’organisme,-comme par exemple un tissu provenant du cœur d’un embryon

de poulet-, ce fut le docteur Carrel qui le premier réussit à empêcher la mort

tissulaire de survenir ! Les tissus, conservés dans des vases spéciaux

avec des précautions d’asepsie considérables,-car un seul microbe suffit à

infecter la culture et à la tuer-, étaient nourris avec un milieu nutritif à

base de jus d’embryon. Pour cette découverte, le docteur Carrel reçut le prix

Nobel en 1912. Voilà Carrel consacré savant illustre ! Il se maria le 26

décembre 1913 avec Madame de la Meyrie. Le couple s’installa dans son nouveau

domicile de New-York et acheta une automobile. Carrel était si distrait qu’il

prenait souvent les rues à sens interdit. Il lui arrivait aussi de rouler sur

les trottoirs. Les agents de police l’appréhendaient mais se radoucissaient dès

qu’ils avaient connaissance de l’identité du conducteur. Quand il s’avéra qu’il

était incorrigible, ce fut sa femme qui prit le volant. Par après quand le

couple habita Middle-Town, ils se passèrent de voiture et jamais plus Carrel

n’en acheta. La première guerre mondiale éclata alors

que les Carrel se trouvaient en congé en France, et Alexis reçut son ordre de

mobilisation. Mis à la disposition du médecin inspecteur général du service de

santé Paul Chavasse (à ne pas confondre avec son homonyme le médecin

britannique Noel Godfrey Chavasse, ayant mérité une double Victoria Cross), il

lui proposa de réaliser un hôpital modèle, avec l’aide de la Rockefeller

Foundation. Le 5 décembre 1914, il visita la clinique

Jeanne d’Arc à Calais. Il y rencontra son confrère le docteur Depage, qui

l’invita à visiter le futur hôpital de l’Océan à La Panne. Cette visite fut

effectuée le 13 décembre 1914, date à laquelle les ouvriers posaient le

chauffage central. La Reine Elisabeth reçut ensuite le célèbre prix Nobel dans

sa villa. Le 25 décembre 1914, Carrel visita le front français à

Sainte-Menehould, et notamment les hôpitaux tenus par le docteur Pauchet et le

docteur Lapointe, dans lesquels il note que les pansements stérilisés datent de

1894, qu’il n’y a pas de chauffage, pas d’autoclave pour la stérilisation, ni

d’infirmiers capables. Le 26 décembre, il rencontre Bunau-Varilla, officier

d’ordonnance du général d’armée Gérard et visita le front d’Argonne, notamment

l’hôpital militaire de Clermont-en-Argonne, installé dans un hospice de

vieillards tenu par les petites sœurs de Saint-Vincent-Paul mais dans lequel il

n’y avait pas d’appareil de stérilisation. Le 27 décembre, Carrel visita les

Islettes: malpropreté des salles, pas de champs opératoires, pas de seaux. Les

pansements enlevés étaient jetés à même le plancher. Il y régnait une odeur

repoussante. La gangrène gazeuse abondait et les amputations ne sauvaient que

peu de malheureux. Le 28, il visita l’hôpital militaire de Verdun. De cet

inventaire complet des hôpitaux de première ligne, les conclusions furent

sévères. Faute de directives et de méthodes, chacun agissait à sa guise. Un

médecin préconisait la solution de sel de cuisine; l’autre embaumait; l’un

versait de l’alcool à flots, l’autre l’éther si rare et si précieux, un

troisième de la teinture d’iode. Une équipe de médecins-majors plongeait même

des fers rouges au fond des plaies. C’était la confusion la plus absolue. De retour à Paris, Carrel obtint de

s’installer à 14 kilomètres des tranchées à Compiègne. Il fit en sorte que

Dakin vienne s’occuper incessamment de la partie chimique des travaux projetés.

C’était Simon Flexner, le directeur de la Rockefeller Institution, qui avait

aidé Carrel en découvrant cet oiseau rare. Henry Drysdale Dakin était un

Anglais qui travaillait depuis des années aux laboratoires Christian Herter à

New York. Il voulait servir sa patrie mais son âge ne lui permettait plus

d’être combattant. Dakin s’installa provisoirement dans le service du docteur

Tuffier, dans l’hôpital du Vieux Beaujon qui se trouve au faubourg

Saint-Honoré. Dans le laboratoire de Dakin seront testés tous les antiseptiques

possibles et leur toxicité sur les cellules vivantes, au moyen de petits

fragments d’éponge imbibés du produit et insérés sous la peau des cobayes. A proximité de Compiègne, sur le bord de

la forêt, dans l’hôtel de luxe, tout neuf, du Rond Royal (relais de

Louis-Philippe et de Napoléon III) qu’on avait réquisitionné, le lieu choisi

donnait toute satisfaction. Les poilus hospitalisés ne tarirent pas d’éloges à

l’égard de Monsieur « Roquefellaire ». La grande originalité de

l’Hôpital temporaire N° 21 consistait en une très importante section de

laboratoire (chimie, bactériologie, expérimentation, radiologie) que subventionnait

la Rockefeller Foundation. Le reste de l’hôpital appartenait au Service de

santé militaire mais relevait directement du ministre qui l’avait accrédité

auprès de l’armée. Cette situation exceptionnelle était identique à celle de

l’hôpital belge de l’Océan qui relevait aussi de deux organismes

différents ( Croix-Rouge et Service de Santé). Et à La Panne, comme à Rond

Royal, cela ne manqua pas de provoquer frictions et jalousies. Les premières

admissions eurent lieu le 14 mars 1915. Carrel choisit lui-même ses

collaborateurs. Un groupe de 15 infirmières, parmi lesquelles de nombreuses

Suissesses ayant travaillé à Berne chez le professeur Koch, répondait aux

ordres de Madame Carrel et de Mlle Weilemann. Quant à Madame Post, la mécène

américaine, elle servait d’assistante sociale et comblait les blessés de

douceurs. Une ancienne infirmière évoque les souvenirs que le docteur Carrel

lui inspirait à cette époque: Le

docteur Carrel venait l’après-midi dans la salle d’hospitalisation pour

examiner le pansement de tel grand blessé et voir si les drains étaient bien

disposés. Il était très méticuleux et rarement satisfait. Il entrait

brusquement par la porte du jardin et allait aussitôt vers le lit qui

l’intéressait. Assez rarement, il assistait aux pansements qui étaient toujours

faits par les chirurgiens. Une fois, un blessé le prit pour un prêtre, car

toujours vêtu qu’il était d’une blouse noire et portant sur la tête une petite

calotte blanche[1]. Et voici le récit d’un des médecins: La figure pleine, ronde, rasée, qui

faisait dire de bonne foi à un visiteur le voyant revêtu de sa blouse

habituelle: « C’est votre aumônier? » L’abord était facile,

l’attitude, le geste simples et sobres, la voix un peu sourde et continue.

Bientôt, les yeux brillaient derrière le lorgnon, le visage s’animait, une moue

se dessinait par instants qui soulevait la lèvre inférieure; il cherchait quoi

obtenir de l’interlocuteur. Mais c’était justement sa force que d’avoir, en

même temps qu’une confiance entière en la technique, la faculté de tout voir

sous un angle nouveau, et l’idée féconde que des notions élémentaires, tenues

pour définitives, sont souvent celles qui demandent révision. Tous les matins

avait lieu une visite longue et détaillée par le chirurgien de service. Dans

les plaies examinées minutieusement, celui-ci répartissait lui-même les tubes

d’irrigation et procédait aux prélèvements bactériologiques. Carrel se tenait

en arrière du groupe toujours nombreux des visiteurs, en longue blouse noire et

calotte blanche, causant avec l’un ou l’autre, s’approchant pour regarder une

blessure qui l’intéressait particulièrement et, retirant alors son lorgnon (…)

et se penchant, le nez presque sur la plaie[2]. Ce qui retenait surtout l’attention du

docteur, c’étaient les essais faits avec différentes substances antiseptiques.

Des pages et des pages de son cahier s’emplissaient d’observations et celles

faites dans son hôpital ne lui suffisaient pas…Il partait donc parfois à

l’avant pour recueillir des blessés, observer et animer le zèle des chirurgiens

des postes avancés. Ces incursions n’étaient pas sans dangers et pour l’une

d’entre elles, il note : Tirs d’artillerie auxquels j’assiste dans les

tranchées. Un de mes chauffeurs est tué par un obus…Un autre blessé… Le docteur Chavasse, Inspecteur général du

Service de Santé français, choisit un moment d’absence de Carrel pour visiter

son hôpital. Ce fut un drame. Chavasse se montra très critique et en même temps

très maladroit en confondant le laboratoire de Dakin avec la cuisine de l’hôpital!

Le pauvre Dakin en vit d’autres : le capitaine Cartier, chef du deuxième

bureau de la 6ème armée lui refusa un permis pour suivre dans

l’ambulance de Francpont, l’application des substances 30 et 132. Toujours des

mesquineries dues au fait que l’Ambulance Carrel était imposée par le Ministère

mais non reconnue par le général Joffre. Cependant, malgré les

difficultés, la méthode Carrel-Dakin fut finalisée à la fin du mois de mai. La

réputation du Rond Royal s’étendit alors partout sur le front et même à

l’étranger. Cushing, le grand chirurgien américain qui exerçait son art

derrière l’Yser lui rendit visite. Le bactériologiste Almroth Wright, qui

travaillait dans un hôpital anglais de Boulogne-sur-Mer le visita aussi et s’il

contesta d’abord les résultats de Carrel, il les cautionna finalement après

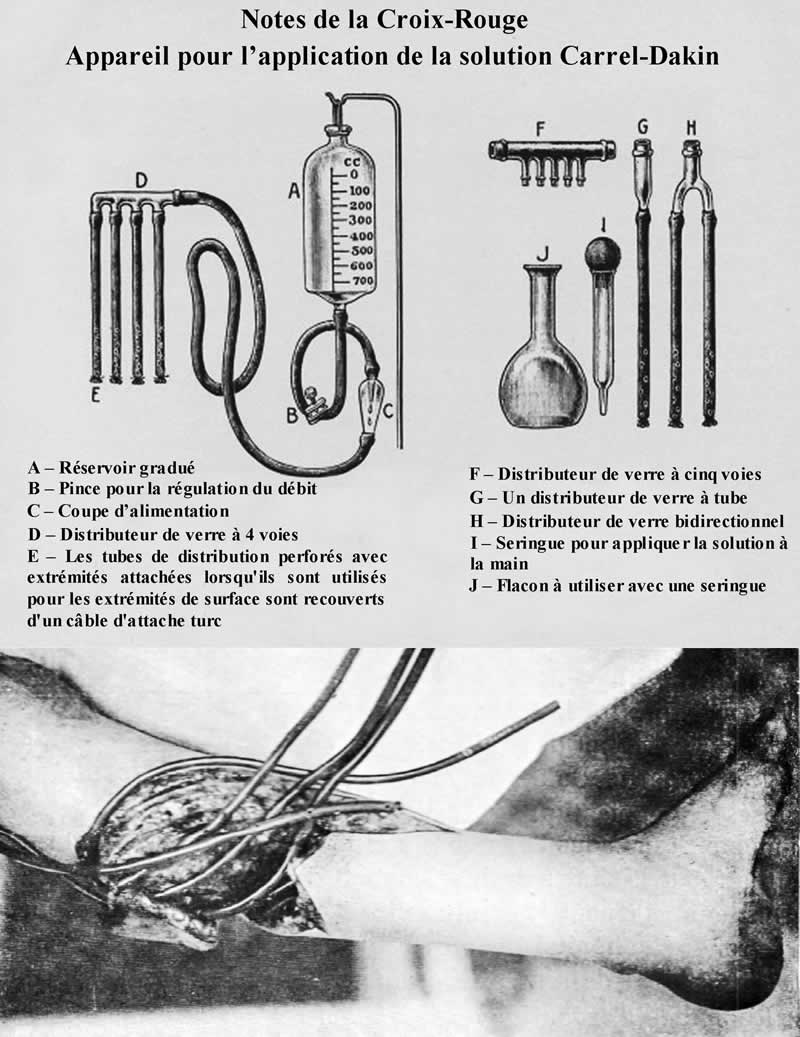

avoir refait avec son collègue Flemming certaines expériences. Incontestablement donc, le

traitement Carrel-Dakin sauva des vies. Après avoir essayé plus de 200

substances, le choix s’était finalement porté sur l’hypochlorite de soude. Pour

maintenir la plaie en contact continu avec l’antiseptique, à partir d’un flacon

surélevé, la solution se répartissait grâce à des peignes de verre à plusieurs

branches, dans de petits tubes en caoutchouc perforés en pomme d’arrosoir qu’on

plaçait dans la plaie. La peau à l’entour était protégée par des compresses de

gaze vaselinée. Tout le matériel avait été construit par la firme Gentile. La

surveillance du goutte à goutte exigeait beaucoup de temps et un personnel de qualité.

Cette condition ralentissait la vitesse de diffusion de la technique au front. L’hôpital de Carrel était aussi à

l’avant-garde pour d’autres techniques : cerceaux chauffants, perfusions de

liquide, transfusions de sang (d’artère à veine avec la canule d’Elsberg, puis

avec des seringues paraffinées, puis avec du sang citraté), appareils à

suspension de Miss Gassett, examens bactériologiques des plaies tous les deux

jours…On suivait même l’évolution des plaies par des photos en couleurs. La

jalousie devant le succès de Carrel ne tarda pas à s’accroître et les blessés

du front furent évacués vers d’autres hôpitaux que le sien. En septembre 1915,

Carrel ne reçut que cinq blessés dont trois légers. En février 1916, même

incident à cause du sabotage du médecin-chef du triage à Compiègne. A

l’Académie de Médecine et à la Société de Chirurgie de Paris, le ton fut peu

académique durant les débats qui se tinrent entre octobre 1915 et février 1916.

Des médecins éminents comme Chaput, Broca et Hartmann ridiculisèrent la méthode

Carrel. Ce dernier n’entra pas dans une longue polémique : il se contenta

de répondre sèchement dans la préface du livre qu’il écrivit avec Dakin en 1916

et dans les « Archives de médecine et de pharmacie militaire » [3]: Les théories et

les expériences publiées ces derniers mois à l’Institut, à l’Académie de

Médecine et à la Société de Chirurgie, nous ont appris que les antiseptiques ne

pouvaient pas stériliser les plaies. Un professeur de l’Université de Paris a

même démontré aux membres de l’une de ces sociétés savantes que non seulement,

les antiseptiques ne tuaient plus les microbes, mais qu’ils favorisaient leur

développement. Cependant les plaies, au lieu de suivre cette doctrine, ont

continué à se stériliser sous l’influence des substances. Ce n’est pas la

première fois dans l’histoire de la médecine que des faits ont démenti les

théories basées sur des données expérimentales insuffisantes ou erronées. Il

faut donc écarter l’esprit de système et regarder la réalité. Carrel trouva cependant des confrères qui

croyaient en sa méthode comme Samuel Pozzi, Théodore Tuffier et le célèbre

docteur Depage à qui il rendit une visite en 1916. C’est au cours de cette

visite qu’il reçut du roi Albert la médaille d’officier de l’Ordre de Léopold.

Carrel récompensa le docteur Depage de son soutien inconditionnel. Il parvint à

ce que la Rockefeller Fondation subsidie un laboratoire de recherche à

l’hôpital l’Océan : ce sera l’Institut Marie Depage. Quant à Dakin, il fut directement

sollicité par le ministre de la Marine britannique Balfour pour enrayer le

fléau de la gangrène gazeuse à Gallipoli. Il rentra de sa mission très fatigué,

ayant contracté des fièvres, et assez désabusé, reprochant à Carrel de prendre

trop le mérite de la découverte! Carrel continua à réfléchir à de nouvelles

améliorations en chirurgie de guerre. Il s’entoura d’un architecte américain,

Charles Butler, qui venait de débarquer à Paris, désireux de s’engager comme

chauffeur d’ambulance. Avec ses conseils, il réalisa les plans d’un hôpital

mobile : il conçut le premier modèle de l’autochir légère, une petite

merveille pour l’époque, avec ses autoclaves, ses groupes électrogènes, son

laboratoire portatif, ses salles d’opération démontables, etc. Elle fut

détachée en Soissonnais en octobre 1917, avec comme chirurgien le docteur

H.Woimant. Carrel y allait parfois en visite, comme il continuait ses visites à

Verdun, dans les hôpitaux du secteur anglais et chez le docteur Depage. Il

proposait son expérience sur le terrain et ses recommandations aux autorités

souvent sans succès… « J’ai l’impression depuis 18 mois de vivre une

comédie de Molière. Je suis fatigué des personnages à la fois grotesques ou

tragiques que j’ai dû côtoyer… » Ce fut peut-être cette lassitude qui le

poussa à retourner aux Etats-Unis en 1917, acceptant la mission d’initier les

chirurgiens américains aux problèmes de la chirurgie de guerre. Avec son ami

Charles Butler, il avait conçu et édifié, sur les terrains mêmes du Rockefeller

Institute, un hôpital de démonstration et d’enseignement avec les mêmes

baraques préfabriquées que celles employées en France. Au cours de cette

période, Carrel eut de longues conversations avec le célèbre chirurgien Charles

Horace Mayo sur le traitement de la péritonite, et il se remit à étudier la

télépathie, matière dans laquelle son épouse excellait. Au printemps 1918, Carrel fut de retour en

France, en plein offensive allemande de Ludendorff. Trop près du front, son

hôpital fut bombardé à plusieurs reprises et c’est avec grande déception qu’on

dut l’évacuer. Le docteur Daufresne fut le dernier à quitter l’hôpital,

brandissant une bouteille sauvée des décombres du laboratoire: « le

premier échantillon de la solution de Dakin ». L’hôpital fut réinstallé à

Lagny-sur-Marne dans le château de Monsieur Menier. Le travail reprit, ainsi

que les nombreuses visites de Carrel aux cliniques de l’avant. L’armistice

signée le 11 novembre 1918, Carrel voulut poursuivre ses travaux sur

l’importance de la masse sanguine, sur les qualités que devrait avoir un bon

liquide de remplacement, ainsi que sur l’équilibre des acides et des bases dans

le sang, On lui fournit à Saint-Cloud des baraques de bois qu’il occupa

jusqu’au 15 décembre, date à laquelle il termina ses travaux. Le 15 janvier 1919,

Carrel reprit sa vie de chercheur aux Etats-Unis. Lever de grand matin, à 5

heures et demie ou 6 heures, promenades à pied de deux miles autour du

« réservoir » de Central Park. Petit déjeuner et départ pour

l’Institut. Le soir, son dîner dont il faisait lui-même le menu était si

monotone que madame Carrel s’en plaignait ! Puis travail et lectures. Il

se couchait à une heure avancée de la nuit et dormait très peu. Il serait trop

long ici de détailler toutes les études auxquelles il se livra mais il suffit

de dire qu’il fut le premier au monde à développer un cœur artificiel. Le

docteur Paluel Flagg, qui soigna Madame Lindbergh lors de la naissance de ses

enfants, avait fabriqué un appareil pour la respiration artificielle des

nouveaux-nés. Lindbergh, passionné de mécanique, ne put s’empêcher de se faire

expliquer la marche de la machine. Comme une de ses parentes était atteinte

d’insuffisance cardiaque, Lindbergh se demanda alors s’il n’était pas possible

de fabriquer un cœur artificiel. Le docteur Flagg introduisit alors Lindbergh

auprès de Carrel qui accepta le défi. Malgré la conjonction d’avantages

exceptionnels, il fallut à Lindbergh cinq ans de travail acharné pour réaliser

son modèle. On exécuta plus de mille expériences, ce qui représenta cent mille

heures de perfusion, mais en août 1936, au congrès de cytologie expérimentale,

le modèle fut présenté. Ce modèle permit d’explorer un nouveau champ

d’investigations en chirurgie cardiaque mais la survenue de la deuxième guerre

mondiale fit de l’ombre à cette innovation prometteuse. Entre les deux guerres, le grand chercheur

se pencha de plus en plus sur les principes éthiques, philosophiques et même

religieux qui devraient idéalement guider l’homme de façon rationnelle vers son

plein épanouissement. Il publia en 1935 un livre qui résume ses réflexions.

« L’homme cet inconnu », traduit en plus de vingt langues, sera lu

par toute une génération d’étudiants de tous les pays. Véritable best-seller ce

livre fait le point sur les connaissances physiologiques ayant trait à l’homme.

Carrel y va aussi de ses convictions : selon lui, l’existence humaine

devrait être gouvernée par trois principes dictés par les lois de la nature et

de l’évolution : la conservation de la vie, la transmission de la vie et

le développement de l’esprit. Carrel lance un cri d’alarme à ses

compatriotes : ni le libéralisme, ni le marxisme n’observent ces trois

principes. Pour lui, il est grand temps de créer les bonnes conditions au

développement physique et psychique de l’homme si on ne veut pas aboutir à la

décadence inexorable de la civilisation occidentale. Quand on relit Carrel en

2008, on s’aperçoit que son message reste actuel. Un bémol cependant : les

dernières pages de son livre dénaturent son propos en insistant sans nuance sur

l’utilité de la peine de mort pour se protéger des êtres inutiles et

nuisibles ! Carrel, déformé par l’eugénisme à la mode dans le monde

scientifique de son temps, est aussi sans doute influencé par la mentalité de

ce grand pays qui l’a si bien accueilli ! Il se trompe pourtant très

lourdement. On voudrait en savoir plus et connaître les souffrances, les

évènements, les influences qui s’exercèrent sur lui pour en arriver à de telles

conclusions. Fut-il mis un jour au courant de l’euthanasie des malades mentaux

en Allemagne? Qu’en pensa-t-il? Rappelons qu’entre le premier septembre 1939 et

le 24 octobre 1941, l’euthanasie fut pratiquée sur un grand nombre de malades

mentaux séjournant dans les institutions allemandes. « Aktion 4 »,

ainsi se nommait l’opération, fit 70.273 victimes ! Une chose en tout cas

est certaine, dont Carrel ne fait pas assez mention : la grandeur de l’homme,

la montée de l’esprit reposent aussi et surtout dans sa capacité, son courage,

sa volonté de ne pas abandonner les plus faibles, les inutiles à leur triste

sort. Durant les années de guerre,

Carrel avait approfondi sa foi avec son ami le Père Alexis. Il rédigea un livre

sur la conduite de la vie qui ne fut publié qu’après sa mort. Les dernières

lignes de ce livre semblent avoir été écrites pour remplacer les dernières

pages de son best-seller «L’homme cet inconnu» : Devant ceux qui font

parfaitement leur métier d’homme, la route de la vérité s’ouvre toujours. Sur

cette voie royale, les pauvres aussi bien que les riches, les malades et les

débiles comme les forts, les incroyants comme les croyants, sont

indistinctement conviés à s’avancer. Et, s’ils acceptent cette invitation, ils

sont sûrs d’accomplir leur destinée, de participer à l’œuvre sublime de

l’évolution, de hâter la venue du règne de Dieu dans le monde terrestre. Et

d’avoir, par surcroît tout le bonheur compatible avec la condition humaine. En 1940, Carrel revint en France,

pensionné et désireux de mettre une nouvelle fois ses compétences au service de

son pays. Il se mit en rapport avec le gouvernement de Vichy et obtint

l’autorisation et le subside pour créer à Paris une Fondation pour l’étude des

problèmes humains. Peu importe, finalement, le sort des batailles

futures : ce qu’il faut, selon Carrel, c’est préparer les temps futurs et

réunir des savants pour étudier l’Homme dans sa globalité et pouvoir ensuite

proposer aux gouvernants les mesures susceptibles de développer les

potentialités humaines. C’est ainsi que la Fondation mena des travaux sur le

problème de l’enfant, de son éducation, des conditions de son développement

harmonieux, et sur le problème du travail et de ses implications sur la santé

physique et mentale. L’idée de Carrel était juste, bonne et féconde mais elle

survenait trop tôt et Carrel avait eu le tort de vouloir la mener sous l’égide

de Vichy. La libération vint et Carrel fut suspendu de ses fonctions par le

secrétaire général à la Santé. Devenu cardiaque, il mourut, âgé de 71 ans, le 5

novembre 1944. Il repose dans l’île de Saint-Gildas, où se trouvait sa

propriété de vacances. Alexander

Fleming : un médecin gentleman, sportif et timide L’histoire du docteur Alexander Fleming

eut été toute autre s’il n’avait pas été sportif. Il choisit en effet d’étudier

à l’école de médecine attachée à l’hôpital Saint Mary’s parce que celle-ci

avait une équipe de water-polo. Jeune diplômé, il se destinait d’abord à la

chirurgie et s’apprêtait à quitter Saint Mary’s quand le docteur John Freeman

fit appel à ses compétences et bouscula ses projets. Ce médecin était

l’assistant du célèbre bactériologiste Almroth Wright

et il voulait reconstituer un « shooting club » (club de tir) à

l’hôpital. Ayant appris que Fleming était un tireur d’élite qui avait été formé

par les London scottish, il lui demanda de participer à son important projet…Ce

qui supposait qu’il accepte de travailler à Saint Mary’s. Fleming se laissa

convaincre, abandonna ses projets de chirurgie et accepta alors la place qu’on

lui offrit dans le service de bactériologie. Dès le premier mois de la guerre, Sir

Almoth Wright fut nommé colonel et envoyé avec son équipe en France pour créer

un laboratoire et un centre de recherche médical à Boulogne-sur-Mer. En

principe, ce centre était attaché à l’hôpital que l’armée anglaise avait créé

dans les salles du casino. On installa les bactériologistes dans un affreux

sous-sol que traversait un tuyau d’égout malodorant. Chaque matin, à 6 heures,

le sergent technicien versait du crésol dans les tuyaux, mais l’odeur ne

disparaissant pas, Wright obtint qu’on attribuât aux chercheurs la salle

d’escrime qui se trouvait sous les toits du casino. Il fallut toute

l’ingéniosité de Fleming pour amener l’eau et le gaz dans cet endroit. Les becs

bunsen furent alimentés par de l’alcool à brûler, les incubateurs furent chauffés

avec des poêles à pétrole. Ma première impression du lieutenant

Fleming, dit son sergent technicien, fut celle d’un petit officier pâle,

qui ne disait rien de trop, mais faisait tranquillement son travail…Le

capitaine Fleming, la première fois que je lui apportai des papiers à signer,

était penché sur son microscope. J’attendis respectueusement. Il leva la tête,

prit son crayon et, sans me demander un mot d’explication, signa les bons.

Souvent je me voyais forcé de lui exposer une situation; il n’avait pas l’air

intéressé, mais l’était plus que je ne le croyais. Il enregistrait tout,

résolvait le problème en un instant et concluait : « Très bien, sergent;

vous pouvez régler ça! »[4] Le travail du laboratoire fut intense

pendant toute la guerre. Wright, comme Vincent en France, avait fait campagne

pour que la vaccination antityphoïde fût rendue obligatoire dans l’armée, mais

les blessés posaient d’autres problèmes que devaient résoudre les

bactériologistes. Les chirurgiens de l’hôpital leur montraient avec désespoir

d’innombrables cas de gangrène : comment attaquer ce mal? Fleming examina les plaies fraîches et

observa un phénomène remarquable: la phagocytose y était rendue difficile par

le fait que les globules blancs peinaient à atteindre les tissus morts que l’on

trouvait en abondance dans les plaies par projectile! Son premier conseil fut

donc de débrider les plaies, d’enlever le maximum de tissus nécrosés. Il

découvrit aussi que les antiseptiques n’empêchaient pas la gangrène mais au contraire

semblaient la favoriser. En fait les antiseptiques ne parvenaient pas à

diffuser dans les anfractuosités des blessures profondes. Pour prouver ses

dires, Fleming eut l’idée de modeler en verre une blessure postiche. Après

avoir chauffé au rouge l’extrémité fermée d’un tube d’essai, il en tira des

pointes creusées à l’intérieur qui imitaient les anfractuosités d’une plaie.

Puis, il emplit le tube d’un sérum préalablement infecté avec des matières

fécales. Cela faisait une image schématique, mais assez exacte de la blessure

de guerre. Il plaça le tube pendant une nuit dans l’incubateur. Le lendemain,

le sérum, envahi par les microbes, était trouble; l’odeur puante. Le tube fut

alors vidé du sérum et rempli d’une solution antiseptique assez forte pour tuer

les microbes. Au bout de temps variables, Fleming vidait le tube et le

remplissait à nouveau de sérum non infecté. Après incubation, ce sérum qui

avait été stérile devenait aussi trouble que le premier. Cela prouvait qu’il

restait toujours des microbes dans les anfractuosités du tube. Fleming en

conclut qu’il n’était pas possible de stériliser une blessure de guerre avec

des antiseptiques. La démonstration de Fleming explique pourquoi Wright, dans

un premier temps, ne crut pas en l’efficacité de la méthode de Carrel. Dans un

deuxième temps, Wright constata par une belle série d’expériences en

laboratoire qu’une solution hypertonique favorisait l’exsudation des globules

blancs à travers les parois des capillaires pour rejoindre les foyers infectés.

Fleming confirma quant à lui qu’une solution de Carrel-Dakin ne gardait son

pouvoir bactéricide dans une plaie que durant dix minutes. Le succès de la

méthode de Carrel-Dakin s’expliquait plus par le fait que la solution

d’hypochlorite était hypertonique que par ses propriétés antiseptiques. Wright changea donc de position et devint

alors un défenseur du docteur Carrel, notamment devant le président du collège

des chirurgiens anglais, le docteur William Watson Cheyne qui ne jurait que par

les vieilles méthodes. Je partage avec quiconque a eu en France

les mêmes expériences que moi, le sentiment que les blessures graves ne sont

jamais stérilisées et que, par leur nature, elles ne le seront jamais au moyen

des antiseptiques. J’ai donc soutenu qu’il fallait, par des moyens

physiologiques aider le corps à combattre l’infection bactérienne. En

provoquant un écoulement de lymphe, nous pouvons amener les fluides du sang à

agir sur les tissus infectés. Plus nous amèneront du sérum frais, plus nous

accélérerons l’émigration des globules blancs, plus nous aiderons à la

destruction des microbes infectants…[5] Le pouvoir bactéricide de la solution de Carrel-Dakin A l’heure actuelle, on peut affirmer que

Wright et Fleming avaient trouvé la bonne réponse: les recherches menées ces

dernières années sur la cicatrisation ont prouvé qu’une plaie guérit bien si on

lui assure une bonne humidification. Georges Winter découvrit en effet en 1962

que la cicatrisation d’une plaie profonde chez un porc est deux fois plus rapide

lorsqu’elle est couverte d’un polyéthylène que si elle reste exposée à l’air.

Le concept de « cicatrisation dans un environnement humide » est

redécouvert : une plaie doit rester dans un environnement humide aussi

longtemps que le pansement reste en place. Si une plaie se dessèche, il se

forme en effet une croûte et par définition une cicatrice, processus

défavorable qu’il faut éviter! On favorise donc la guérison de la plaie en

créant un microclimat humide facilitant la migration des globules blancs, des

macrophages. L’humidification est donc un facteur plus important dans la

guérison d’une plaie que l’ajout d’un produit bactéricide. Ce principe a

conduit au développement de nouveaux pansements à base d’hydrocolloides et

d’alginates qui absorbent l’exsudat d’une plaie « sans pour autant

assécher celle-ci! » Ce type de nouveau pansement a entraîné, au début de

ce XXIème siècle, une véritable amélioration des soins apportés aux

plaies, brûlures et ulcères.

Le combat de Wright fut d’essayer de convaincre

l’administration militaire qu’il fallait s’opposer à l’évacuation rapide des

blessés vers l’Angleterre car la fatigue du voyage les rendait inaptes à subir

des opérations. Il valait donc mieux les hospitaliser non loin du front. La

réaction des autorités fut hostile et violente : le Directeur général des

services médicaux, Sir Arthur Sloggett demanda vainement que Wright fût rappelé

en Angleterre et s’en tienne à ses travaux de laboratoire! Wright trouva

d’ardents défenseurs et, parmi eux, le célèbre auteur George Bernard Shaw. Ces

deux là pouvaient passer des heures en discutant de philosophie et de médecine.

Un soir, tandis qu’ils parlaient, la pièce se remplit de fumée. Tandis que

chacun s’évertuait à trouver la cause de l’incident, Shaw et Wright, impassibles,

continuaient leur discussion! Wright et Fleming avaient un flegme

britannique qui impressionnait leurs collègues français. Un jour, des médecins

généraux français les surprirent en train de se livrer à un match de lutte. Ils

bondirent aussitôt sur leurs pieds et entamèrent la discussion scientifique

avec les illustres visiteurs! Décidément, ce petit groupe de savants n’était

pas très conforme aux conventions militaires! Le dimanche, Fleming et ses amis

allaient jouer au golf à Wimereux. Fleming prenait grand plaisir, quand la dune

le cachait des regards, à aller déposer dans le trou la balle d’un colonel

assez pompeux. Il observait ensuite avec plaisir la victime de son tour,

triomphant d’avoir réussi un trou si difficile en une fois!

En 1918, le n° 8 Stationary

Hospital, fut établi à Wimereux. C’était un hôpital spécial, dédié aux

fractures compliquées du fémur. On devait y faire une étude particulière de la

gangrène gazeuse. Fleming y fut nommé chef du laboratoire et continua l’étude

des antiseptiques et du traitement salin. Il pratiqua aussi des transfusions et

en perfectionna la méthode! La nuit, pour se maintenir en forme, Fleming jouait

au golf dans la prairie derrière son laboratoire: il avait aménagé deux trous

éclairés par des chandelles! Lorsque la grande épidémie de grippe

occupa tous les médecins, Fleming dut lui-même aider au transport des morts

vers le cimetière improvisé. Il autopsiait les victimes et faisait de nombreux

prélèvements. Il put prouver ainsi que le microbe qui causait la grippe n’était

pas le bacille de Pfeiffer… L’image

que je conserve de Fleming, raconta son sergent technicien, est celle d’un petit officier R. A.

M. C., portant une boîte remplie de pipettes, de plasticine, de fils de platine

et d’une lampe à alcool, debout par un froid matin d’hiver, glace et neige tout

autour, sous une tente que chauffait un brasero et où je faisais une autopsie

sur une table tandis qu’un autre cadavre attendait sur une seconde table. Nous

en avions autopsié six, ce matin-là! C’était le jour de Noël et, le capitaine

Fleming prélevait, sur chacun des corps, des spécimens.[6] Après la guerre, Fleming reprit

son poste de chercheur et continua ses recherches sur les antiseptiques. En

1919, il donna une conférence qui réactualisait les connaissances dans ce

domaine. Il y eut, dit-il, deux

écoles pour le traitement des blessures pendant la guerre: l’école

physiologique, qui concentrait ses efforts sur l’aide aux agents naturels de

protection du corps, et l’école antiseptique dont le but était de tuer les

microbes dans les blessures au moyen de quelque agent chimique[7]. Il expliquait alors pourquoi Wright et

lui-même faisait partie de la première école! Bien entendu, si Fleming

appartenait à la première école, il aurait voulu cependant trouver, comme Paul

Ehrlich l’avait fait pour la syphilis, le traitement magique, mortel pour les

envahisseurs et inoffensif pour le corps humain. Fleming fit, dans les mois qui suivirent,

une belle découverte: un jour où il était enrhumé, il avait déposé un peu de

son mucus nasal au centre d’une boîte de Petri. Il fut surpris de constater

qu’aucune colonie bactérienne ne se développait à l’endroit où le mucus avait

été déposé. Il refit l’expérience, cette fois avec un tube contenant un liquide

rendu opaque par des bactéries. Après dépôt du mucus, le liquide

s’éclaircissait. La même expérience fut répétée avec des larmes et le résultat

fut tout aussi significatif. Il y avait dans les secrétions humaines des

substances bactéricides! Pour continuer ses expériences sur les larmes, tous

les visiteurs se voyaient mis à contribution ! Les techniciens de son

laboratoire arrivaient à fournir des larmes abondantes après avoir pressé dans

leurs yeux un peu d’écorce de citron. Pour ce supplice, ils touchaient chaque

fois trois pence! Cette substance antiseptique fut baptisée

« lysozyme ». La découverte de Fleming était importante mais

malheureusement le lysozyme n’avait qu’une action très faible sur les microbes

pathogènes. Fleming suspecta cependant que cette inefficacité contre les

microbes pathogènes provenait du fait que le lysozyme était en concentration

insuffisante. Il émit l’hypothèse que si l’on pouvait augmenter la teneur en

lysozyme, on pourrait peut-être arrêter le développement des microbes

pathogènes. Fleming fit part de sa découverte et des espoirs entraînés par

celle-ci au Medical Research Club mais l’accueil fut incroyablement froid. Il

faut dire que Fleming avec son caractère introverti n’était pas un orateur fort

brillant. Il fit aussi d’autres découvertes

et constata notamment qu’une injection intraveineuse de sel hypertonique

augmentait le pouvoir bactéricide du sang! Quelques essais d’injections de sel

en intraveineux furent alors tentés sur des malades qui étaient considérés comme

des cas désespérés. Malgré des résultats encourageants, les médecins

abandonnèrent ce traitement qui n’était pas dénué de risque! Le laboratoire de Fleming était toujours

encombré et obscur. Des piles de boîtes de culture y étaient entassées dans un

grand désordre mais il savait retrouver celle qu’il recherchait ! En

1922, écrit le docteur Allison, j’entrai à Saint Mary’s pour

travailler au laboratoire avec Fleming. Tout de suite, il me plaisanta sur ma

propreté méticuleuse. Chaque soir, je mettais ma « paillasse » en

ordre et jetais ce qui ne pouvait plus servir. Fleming me dit que j’étais bien

trop soigneux. Il gardait, lui, ses cultures deux ou trois semaines et, avant

de les éliminer, les regardait avec attention pour voir si par hasard un phénomène

inattendu et intéressant ne s’était pas produit. La suite de l’histoire prouva

qu’il avait raison et que s’il avait été aussi soigneux que moi, il n’aurait

probablement rien trouvé de neuf![8] Il étudiait toujours les antiseptiques et

était arrivé à la conclusion qu’il serait impossible de trouver une solution

miracle qui tuerait toutes les sortes de microbes car, d’après lui, chaque

antiseptique montrait des affinités pour certaines bactéries spécifiques. Ces

constations d’apparence simple constituaient cependant de véritables avancées

en microbiologie. Dans le fouillis de son laboratoire, Fleming constata un jour

que des boites de Petri étaient contaminées par des moisissures. Dans les

boites contaminées, il eut l’immense surprise de constater que les colonies de

staphylocoques se dissolvaient! La moisissure était un penicillium. Fleming

abandonna alors l’étude qu’il faisait sur le mercurochrome pour se pencher sur

la moisissure. On la cultiva dans du bouillon de viande à 20 degrés et on en

obtint chaque jour deux à trois Centimètres cubes. Le jus de pénicillium était

vraiment miraculeux car non seulement il tuait les staphylocoques mais il ne

semblait posséder aucune toxicité: un centimètre cube injecté dans le péritoine

d’une souris de 20 grammes ne produisant aucun symptôme toxique! Il y avait

cependant un problème important à résoudre car le produit était très instable

et perdait ses propriétés après quelques jours! Il fallait donc extraire le

produit actif pour le préserver de la destruction enzymatique qui se produisait

dans le jus! Deux collègues de Fleming, Frederick Ridley et Stuart Craddock,

s’improvisèrent chimistes et essayèrent d’extraire la pénicilline du bouillon

au moyen de l’évaporation par le vide. Mais le produit obtenu ne se conservait

que pendant une semaine! On abandonna alors l’espoir d’obtenir un produit

utilisable en médecine. Le 13 février 1929, Fleming lut à ce sujet au Medical

Research Club, une note qui, à sa grande déception, ne fit même pas l’objet

d’une question de la part des auditeurs. Cela ne l’empêcha pas de publier un

article de sa découverte dans le Journal britannique de pathologie

expérimentale, en juin 1929.Il continua aussi ses essais d’application locale

de pénicilline sur des plaies. En 1931, au Royal Dental Hospital, il réaffirma

ses idées, et 1932, il donna les résultats des essais effectués sur les plaies.

Deux ans plus tard, un autre collègue de Fleming, le docteur Holt essaya à

nouveau de purifier la substance mais il dut à son tour renoncer après de nombreux

essais! Fleming continua cependant à croire en sa pénicilline, tout en gardant

son flegme caractéristique. Les sports étaient à l’honneur à l’hôpital

Saint Mary qui comptait plus de cinq équipes de rugby. Fleming ne manquait

jamais d’assister à la finale de la coupe de même qu’il assistait dans la

magnifique piscine de l’institution aux coupes de natation et de water-polo! Il

connut des moments particulièrement durs avec la mort de son frère John. Ils

avaient assisté ensemble à un match un jour où il faisait froid et venteux. Le

lendemain son frère était atteint par une pneumonie et il en mourut quelques

jours après. Deux ans auparavant, il avait été sauvé de la même maladie par un

sérum antipneumoccique qui cette fois s’était révélé inefficace! Fleming pensa

certainement à la pénicilline qu’il ne pouvait pas encore employer et qui

aurait pu sauver son frère. Peu de temps après, le monde médical éprouva un

véritable enthousiasme quand Gerhard Domagk annonça en 1935 la découverte du

prontosil, ce colorant rouge qui pouvait lutter contre les streptocoques.

Fleming apprit par après que des chercheurs de l’Institut Pasteur de Paris

avaient isolé dans le prontosil la seule molécule agissante: il s’agissait du

para-amino-phenyl-sulfamide. Le prontosil avait été breveté par la firme Bayer

alors que le produit actif, le sulfamide 1162, pouvait être fabriqué librement

par n’importe qui. Bientôt, on l’employa partout et son usage fit baisser la

mortalité de la fièvre puerpérale à Londres. En 1936, le taux de mortalité qui

était de 20% put descendre à 4,7%. On pouvait dire que la chimiothérapie

antibactérienne était enfin née! Bientôt le sulfamide (1162 F) fut reconnu

comme étant efficace contre le streptocoque, le méningocoque, le pneumocoque et

le gonocoque. La mortalité de la méningite tomba de 30 à 3%. Pour la

blennorragie, la guérison s’obtenait en dix jours. Malheureusement avec

l’emploi des sulfamides apparurent des souches microbiennes résistantes.

Fleming continua à penser que si les sulfamidés étaient un grand progrès, sa

pénicilline leur serait supérieure en efficacité. Dans une série de

communications à la Royal Society of Medicine, il démontra trois faits.

Premièrement les sulfamidés restaient sans action sur toute une série de

microbes. Par ailleurs, si les microbes sensibles étaient en nombre trop

important, les sulfamidés restaient inactifs et enfin leur action était

essentiellement bactériostatique, c’est-à-dire qu’ils arrêtaient la

multiplication des bactéries sans les tuer et donc sans action bactéricide! En

1936, Fleming reparla de la pénicilline au second congrès international de

microbiologie mais l’intérêt des auditeurs n’était pas au rendez-vous. Fleming était original et aimait son

métier. Il se divertissait en créant des dessins colorés sur des buvards

imprégnés de gélose: le staphylocoque cultivé donnait des colonies jaunes, le

bacille prodigiosus des colonies rouges, le bacillus violaceus des colonies

bleues. Fleming arrivait à représenter une danseuse, un grenadier ou même un drapeau

de l’Union Jack qu’il présenta à la reine Mary lorsqu’elle vint visiter son

laboratoire. Pendant que Fleming voyait poindre doucement la fin de sa

carrière, en 1939, deux jeunes chercheurs d’Oxford, Howard Florey et Ernst

.Boris Chain reçurent une subvention importante de la fondation Rockefeller

afin de continuer des recherches sur plusieurs substances antibactériennes,

dont la pénicilline. Chain eut alors l’idée de purifier le jus de pénicillium

au moyen d’une nouvelle technologie: la lyophilisation. Le principe en était

simple: en congelant des substances puis en les faisant passer à l’état gazeux

directement en diminuant la pression régnant dans le bocal, on pouvait arriver

à un concentré qui n’avait pas été dénaturé par la chaleur. Ayant maintenant une

pénicilline purifiée, Chain la testa sur la souris et à sa grande joie constata

qu’aucune manifestation toxique ne se produisait. Un peu plus tard, on refit

une expérience cruciale : le 25 mai 1940, des souris infectées par le

clostridium septicum furent guéries par la pénicilline. L’équipe d’Oxford

reconsidéra soudainement tout l’intérêt de cette substance, au moment même où

l’armée anglaise se repliait sur Dunkerke! Elle rédigea un compte rendu dans la

célèbre revue médicale « The Lancet ». Ayant pris connaissance de la

publication, Fleming rendit aussitôt visite à Chain et Florey, qui eurent la

surprise de leur vie car ils croyaient le découvreur de la pénicilline décédé.

Cette rencontre prodigieuse accéléra évidemment les recherches, mais il aurait

fallu des milliers de litres de culture pour fournir le médicament aux

hôpitaux. Pendant que Chain développait la culture du pénicillium avec les

moyens du bord, Florey partit en juin 1941 aux Etats-Unis avec une souche de

pénicillium, afin de tenter de trouver une technologie adaptée à la production

massive de pénicilline. Florey trouva la solution au Northern Regional Research

Laboratory à Peoria. Ce laboratoire possédait une quantité énorme de

« Corn Steep liquor », sous-produit de la fabrication d’amidon à

partir du maïs. Cette substance s’était révélée être un excellent milieu de

culture, permettant des rendements vingt fois supérieurs à ceux obtenus à

Oxford. Les chercheurs américains améliorèrent encore les performances de la

culture du pénicillium en recherchant une souche de pénicillium plus

productive. A cette fin, ils chargèrent une jeune femme, bientôt connue sous le

nom de Mouldy Mary (Marie Moisie) de récolter sur les marchés tout ce qui était

moisi! Un jour de 1943, elle rapporta un penicillium chrysogenum au rendement

exceptionnel,qui poussait sur un cantaloup pourri! Quand Florey quitta

l’Amérique pour rejoindre Oxford, il emporta la promesse de deux maisons

américaines qui s’était engagées à produire dix mille litres de pénicilline

chacune ! Il retrouva Chain qui n’avait pas perdu son temps: les méthodes

d’extraction avaient été perfectionnées et une véritable usine grandissait sous

la direction du docteur Sanders. Des jeunes filles qu’on appelait les

« Penicillin girls » y travaillaient et surveillaient les cultures

très fragiles qui devaient être à l’abri de la poussière sous peine d’être

contaminées par une bactérie étrangère! Malgré toutes les difficultés, un petit

stock de pénicilline purifiée commença à être disponible. Les premiers blessés

à être traités furent des pilotes de la R.A.F., gravement brûlés en défendant

Londres. Puis l’équipe d’Oxford envoya au docteur Pulvertaft un paquet de

pénicilline pour traiter les blessés de l’armée du désert en Egypte. Fleming fut amené lui-même à faire son

premier essai thérapeutique sur un de ses amis hospitalisé à Saint Mary pour

une méningite. Il put obtenir de Florey un peu de pénicilline et en 24 heures,

l’amélioration fut très nette. Comme le cas était très grave, Fleming injecta

la pénicilline par ponction lombaire. Ce fut une première et le patient guérit

complètement. En Amérique, la production massive de la pénicilline avait pris

du retard. L’une des firmes qui fit un grand effort fut celle de Charles

Pfizer. De nouveaux procédés furent cependant trouvés pour améliorer le

rendement notamment la mise au point d’un processus qui permit la fermentation

profonde dans de grandes cuves. Bien entendu, certains envisagèrent de breveter

leurs procédés de fabrication mais les médecins anglais répliquèrent que s’ils

brevetaient leurs procédés, ils exigeraient le double du montant réclamé pour

l’utilisation de la pénicilline qui avait été découverte en Angleterre. La

pénicilline demeura ainsi libre de tout brevet et de tout droit! En 1943, les

usines commencèrent à produire des quantités relativement importantes de

pénicilline qui purent être envoyés aux armées alliées d’Afrique qui venaient

de remporter la victoire au cap Bon. Les blessures de cette campagne étaient

particulièrement difficiles à traiter, avec la contamination importante amenée

par les mouches très nombreuses. La gloire commença à s’emparer

alors de Fleming qui fut élu cette année 1943 « Fellow of the Royal

Society », la plus ancienne société scientifique britannique. En 1944, les

autorités militaires autorisèrent l’emploi de la pénicilline pour les malades

civils. En juillet de la même année, Fleming fut anobli et devint « Sir

Fleming », en même temps que son épouse devenait « Lady

Fleming ». Peu de temps après, Paris et Bruxelles furent libérés et le 4

septembre 1944, Fleming écrivit une lettre émouvante à son ami le professeur

belge Henri Bordet: Mon

cher professeur Bordet, c’est vraiment une très grande nouvelle que nous avons

apprise aujourd’hui. Enfin les Allemands ont quitté Bruxelles, et vous êtes

affranchis de la tyrannie nazie. Tous les bactériologistes anglais espèrent que

vous, l’un des pères de cette science, avez traversé les années de tristesse

d’un cœur vaillant et que vous avez devant vous de longues années d’un travail

fructueux. Nous nous réjouissons de votre libération, si longtemps attendue… Durant l’été 1945, Fleming fit une tournée

triomphale aux Etats-Unis, durant laquelle il reçut de la part des grandes

maisons américaines de produits chimiques une somme de cent mille dollars en

témoignage de gratitude. Fleming alloua cette somme au service scientifique de

l’hôpital Saint Mary et créa un fonds Alexander Fleming au bénéfice des

chercheurs. Au cours de ce voyage, il apprit qu’un Américain, le docteur

Romansky, avait mis au point une pénicilline-retard (sels de calcium de

pénicilline mélangés avec de la cire d’abeille et de l’huile de cacahuète) qui

ne rendait plus nécessaire l’injection de la pénicilline toutes les trois

heures. Après la tournée aux Etats-Unis, Fleming

fut reçu en héros à Paris et à Bruxelles. L’apothéose vint le 25 octobre 1945,

quand il apprit qu’il avait obtenu, avec Chain et Florey, le prix Nobel de

Médecine! Fleming conserva durant ces années une grande humilité. Jamais il ne

donnait à ses collègues seniors ou juniors l’impression qu’ils travaillaient

sous ses ordres mais bien celle qu’ils travaillaient avec lui! Beaucoup de

recherches étaient inspirées par lui. Il fallait insister pour qu’il appose sa

signature aux communications réservées à la publication et quand il acceptait

de le faire, c’était à la condition de mettre son nom en dernier. Fleming eut le grand chagrin de perdre son

épouse qui avait partagé 33 ans de sa vie, le 22 novembre 1949. Pour garder

courage, il s’efforça de continuer ses recherches. En 1950, la fête organisée à

Bruxelles pour les 80 ans de son ami Bordet fut pour lui un moment de grande

joie. En avril 1953, Fleming se remaria avec une bactériologiste, le docteur Amalia Koutsouri-Voureka. Leur bonheur fut de courte

durée puisque le 11 mars 1954, Fleming décéda d’un infarctus. Il fut enterré

dans la crypte de Saint-Paul, honneur réservé à quelques illustres Anglais

comme Nelson et Wellington! Son ami, le docteur C.A. Pannett prononça l’éloge

funèbre en terminant par ces phrases: Son choix d’une

profession, puis d’un hôpital; son passage à la bactériologie; sa rencontre

avec Almorth Wright; la nature du travail qu’il fit chez celui-ci; l’effet

inattendu d’une larme; la chute imprévisible d’une spore, non, tous ces

évènements n’étaient sûrement pas dus à la seule chance. Nous pouvons voir à

chaque tournant le doigt de Dieu montrant la direction que devait prendre cette

carrière![9] La découverte de la pénicilline ne fut pas

seulement féconde en elle-même, elle amena les savants à se demander si

d’autres champignons que le pénicillum notatum n’étaient pas capables de

fabriquer des antibiotiques. Dès 1945, la réponse fut fournie par Selman A.

Waksman, qui à partir d’un champignon nommé streptomyces isola une substance

qu’il nomma streptomycine et qui avait la propriété remarquable d’être active

contre le bacille de la tuberculose! [1] Docteur Robert Soupault, « Alexis Carrel », page 120, Edition

Plon, Paris, 1952.

[2]

Docteur Robert Soupault, « Alexis Carrel »,

page 121, Plon, 1952. [3] « Archives de médecine et de pharmacie militaire », T.LXXXV, pp 489-498. [4]

André Maurois, « La vie de sir Alexander

Fleming », page 86, Librairies Hachette, 1959. [5]

André Maurois, La vie de Sir Alexander Fleming,

Librairie Hachette, 1959, p. 93. [6] Idem, p. 100 et 101. [7] Idem, p. 113. [8] Idem, p. 114. [9] Idem, p. 306. |

© P.Loodts Medecins de la grande guerre. 2000-2020. Tout droit réservé. ©