Médecins de la Grande Guerre

Médecins de la Grande Guerre

![]() Accueil

-

Accueil

-

![]() Intro

-

Intro

-

![]() Conférences

-

Conférences

-

![]() Articles

Articles

![]() Photos

-

Photos

-

![]() M'écrire

-

M'écrire

-

![]() Livre d'Or

-

Livre d'Or

-

![]() Liens

-

Liens

-

![]() Mises à jour

-

Mises à jour

-

![]() Statistiques

Statistiques

|

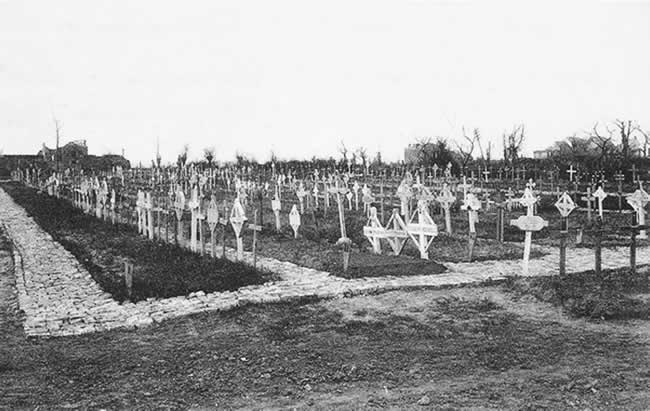

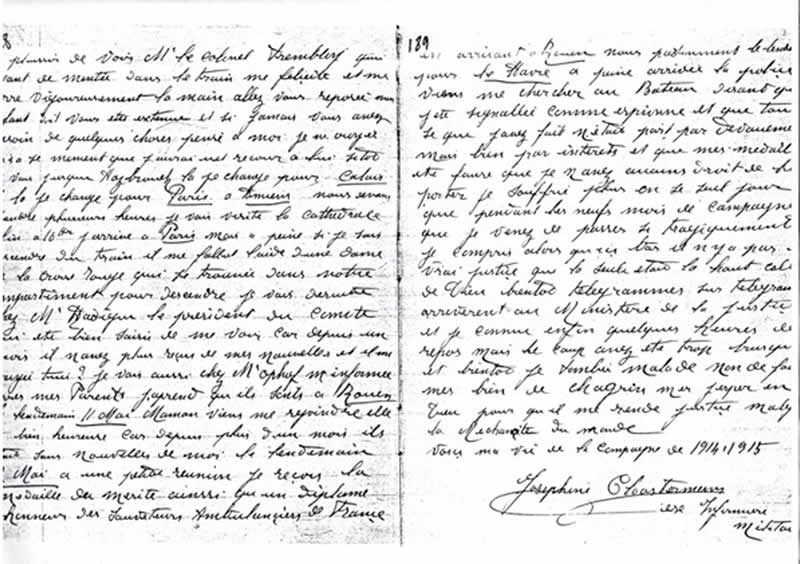

Josephine Cloostermans Introduction Le texte qui figure ci-dessous provient d’un document manuscrit déposé au centre de documentation du musée Flanders Fields Museum d’Ypres. Je dois sa connaissance à Annick Vandenbilcke que je remercie ici très chaleureusement. L’auteur de ce texte est une jeune femme du nom de Joséphine Cloostermans qui pendant l’automne et l’hiver de 1914 se dévoua sans compter au profit des habitants d’Ypres soumis à des conditions de vie effroyables en raison des terribles bombardements subis par leur cité. Terrés le plus souvent dans leurs caves, de nombreux Yprois durent affronter la faim, la soif, la maladie mais, ils préférèrent longtemps ces maux à l’abandon de leur ville. Ces habitants durent bien souvent leur survie à de véritables héros qui veillèrent à leur apporter soins médicaux, vaccination contre la typhoïde, fourniture d’eau potable, transports en voitures d’ambulances vers les hôpitaux. Ces mêmes personnes remarquables durent aussi à maintes reprises se transformer en fossoyeurs et pompiers. Nous connaissons les noms de la plupart de ces hommes et femmes. Il s’agit du Curé Delaere, d’une religieuse appelée Sœur Marguerite, de la comtesse Van den Steen de Jehay et d’une importante équipe de Quakers, venus d’Angleterre sous le commandement de Geoffrey Winthrop Young. Ces Quakers avec leur « Friends Ambulance Unit » fournirent médecins, brancardiers et véhicules d’ambulances à la ville assiégée. Ils avaient créé leur propre ambulance (ambulance, durant la guerre 14-18, signifie hôpital et non pas le véhicule d’intervention) dans l’asile du Sacré-Cœur. Les principaux acteurs de cette épopée, Sœur Marguerite, Sir Winthrop Young, la comtesse Van den Steen nous livrèrent des récits poignants que le lecteur retrouvera résumés sur ce site. Les deux premiers auteurs mentionnent, à plusieurs reprises, qu’une jeune fille, appelée Joséphine Cloostermans, leur fut d’une aide précieuse dans les soins portés aux blessés et malades d’Ypres. C’est le manuscrit de cette héroïne que j’ai le plaisir de vous livrer ci-dessous dactylographié par mes soins. On peut regretter qu’il n’ait pas été connu et diffusé plus tôt, lors du centenaire de la Grande Guerre. Joséphine Cloostermans aurait alors bénéficié d’une reconnaissance légitime des Yprois. A cela peut-être une raison, le manuscrit étant rédigé dans un français très difficile à comprendre au premier abord car n’utilisant aucune ponctuation. Avouons-le, j’ai souvent été découragé devant la retranscription de son texte mais ma persévérance a porté ses fruits. Le journal de Joséphine nous révèle en effet une jeune femme assez extraordinaire. Batelière, elle décide en août 14 de quitter sa famille pour aller servir l’armée belge comme soignante. A cet effet, elle prend un engagement à la Croix-Rouge et part sur les routes à la recherche de l’armée. Elle rejoindra d’abord Hannut où elle coopérera avec une ambulance civile fondée par la famille Flammand, ira jusqu’à Liège où malheureusement elle découvrira que la ville est déjà occupée par l’ennemi, retournera à Hannut pour rejoindra Jodoigne puis Tirlemont, ville dans laquelle elle va pouvoir enfin déployer ses grandes qualités d’infirmière improvisée auprès des soldats Belges. Un peu après, on la retrouve à Montigny-le-Tilleul où elle exerce ses talents dans l’ambulance (hôpital) créé pour les soldats français dans le casino. Quand les Allemands s’emparent des blessés pour les envoyer en Allemagne, Joséphine rejoint Anvers et arrive au moment de l’évacuation de la ville par l’armée belge. Entraînée dans cette fuite, elle se retrouve malgré elle en Hollande et parvint à retourner en Belgique dans un convoi de quelques véhicules d’ambulance de l’armée belge autorisées exceptionnellement à retraverser la frontière. Arrivée sur la côte Belge, elle rejoindra ensuite Ypres ou rapidement, elle rencontre le curé Delaere et se fait aussitôt remarquer comme secouriste. Les Sœurs de Marie lui offrent asile dans leur couvent. Le courant entre ces femmes passe bien et Joséphine considérera le couvent dorénavant comme sa maison. Jusqu’au printemps 1915, on retrouve joséphien absolument partout où on a besoin de secours. Elle est sur place rapidement quand une maison est bombardée, donne les premiers soins et s’en va ensuite dans Ypres pour quérir une ambulance chez les quakers qui tiennent l’hôpital du Sacré-Cœur. Les Yprois apprennent rapidement à connaître cette femme qui n’a peur de rien et, de jour comme de nuit, l’on sonne à sa maison (le couvent des Sœurs Lamotte, rue de Lille) pour solliciter son aide. Ses fréquents déplacements pendant les bombardements lui valut d’échapper à la mort de nombreuses fois. Joséphine ne fut pas toujours récompensée de son audace exceptionnelle. Comme on la retrouvait sur place rapidement à chaque catastrophe, une partie de l’opinion publique la suspecta d’être une espionne. N’était-ce pas elle qui, finalement, indiquait les cibles aux Allemands ? Joséphine qui se dévoua corps et âme aura beaucoup de chagrin de ces calomnies qui dureront durant tout son séjour à Ypres. Elle les supportera parce que quakers, gendarmes belges d’Ypres, le curé Delaere riront de ces rumeurs… Avouons-le, Joséphine avait une personnalité hors du commun qui prêtait facilement aux rumeurs. Toujours en pantalon, guêtres et bottines, son accoutrement n’a rien de féminin. Joséphine a de plus un comportement très viril et n’hésite pas à monter des échelles pour atteindre un toit ou évacuer les livres de la bibliothèque des Halles ou encore les statues et cadres d’une église en feu. Dans ses notes, elle avoue toujours posséder un révolver sur elle. La gendarmerie est d’ailleurs au courant et cette arme semble autorisée car l’on sait Joséphine menacée de mort à plusieurs reprises par un déserteur anglais nommé Findley et qui rode dans Ypres, la plupart du temps saoul mais armé d’un fusil. Joséphine se fait souvent accompagner par un autre soldat anglais dans ses missions de secourisme. Il s’agit du soldat Frederick Harding. Ce soldat anglais avait perdu son unité et restera plusieurs mois à Ypres se rendant extrêmement utile comme aide à Joséphine et au curé Delaere. Il fut finalement repris par l’armée anglaise et jugé pour désertion. Joséphine entreprit alors un voyage en France pour le défendre le 19 décembre 1915 devant le Conseil de Guerre qui le jugea. Grâce à son intervention Harding ne fut pas condamné à mort. Que devint Harding après son jugement ? J’ai entrepris une petite recherche et découvert que dans son unité du Kings Royal Rifle corps, un Frederick Harding mourut le 01 août 1915. Son nom figure sur le Menin Gate (Panel 51 and 53). Un autre homonyme est mentionné comme exécuté pour désertion le 29/06/16 et âgé de 21 ans. Il repose au Carnoy Military Cemetery. Il semble en tout cas que la destinée de ce soldat ait été tragique. Sa vie reste à écrire. L’aventure de Joséphine Cloostermans se termina, le 9 mai 1915 au moment où les Anglais obligèrent les derniers habitants d’Ypres à quitter la ville. Que devint-elle ensuite ? La seule indication mentionnée dans ses mémoires nous dit qu’elle rejoignit Rouen où sa famille de bateliers avait trouvé refuge. Sa destinée ultérieure nous est inconnue. Sur la page de garde de ses mémoires est écrite une adresse : Rycquart-Cloostermans,

Ter Heydelaan 40, 2100 Deurne-Centrum.

Tel 24 73 46 Est-ce elle

ou sa fille ? Peut-être un lecteur pourrait-il

compléter la biographie de cette femme belge hors du commun ? Place maintenant aux passionnantes

mémoires de Joséphine. P.S :

Que les lecteurs me pardonnent mais je ne puis garantir l’orthographie exacte

des noms de personne cités par

Joséphine. Dr Loodts Patrick Récit de ma campagne 1914-1915 par

2 août 1914. Je n’ai plus le courage de rester au bateau. Je prends la résolution de partir dans la Croix-Rouge. Tout le monde me prie de rester mais une volonté et le désir de secourir et soigner nos pauvres soldats est plus fort que leurs prières. 4 août. Je pars de Pommeroeul, disant adieu à tous mes amis. Je prends le train à Mons. Arrivée à Mons, beaucoup de soldats, surtout des chasseurs à cheval, leurs familles en pleurs, s’embarquent sur mon train, surtout des chasseurs à cheval. Leurs familles sont ici, c’est déchirant à voir, ils pleurent, ils crient. Ils parlent déjà du retour prochain. Ils ne se doutent pas les malheureux de ce qui les attende là car ils partent tous plein de courage et d’espoir. J’arrive enfin à Bruxelles et vais de suite au siège de la Croix-Rouge, rue ducale. Là, il y a une foule immense. Un Allemand se présente mais il est mis à la porte et hué par la foule. J’y entre à mon tour et demande à partir immédiatement pour Liège mais on me répond que ce serait très difficile. Je ne perds pas courage. 6 août. Je pars de Bruxelles en train. En cours de route je suis acclamée partout par les soldats. Nous arrivons à Landen et dépassons la gare de quelques kilomètres quand retentit un cri strident. En arrière, les Allemands sont là. Le train fait demi-tour. Tout le monde dit que les Hollandais ont laissé le passage aux Allemands. Nous repartons sur Tirlemont. Les soldats sont heureux de voir une femme parmi eux. Un « piotte » est tout fier d’avoir tué un colonel allemand dont il tient le Dolman sous le bras. D’autres montent dans le train et nous retournons en direction de Hannut. Enfin nous arrivons à Hannut, la nuit tombe et il pleut toujours. Une ambulance de trouve à côté de la gare dans le magasin de grains de Mr et Mme Flammand.

Hannut : rue de la Gare J’y rentre et tout le monde est heureux de me voir car deux jeunes filles, Mme Flammand et sa sœur sont exténuées. Je me mets immédiatement à la besogne. Il y a deux grands blessés, un lignard qui souffre beaucoup car il a sa jambe droite cassée mais qui est fier d’avoir tué, dit-il, un général allemand, ce qui le console un peu. L’autre est moins grave, une blessure à la tête. Beaucoup revenaient de Liège et sont tristes à voir. Vers 9 heures, une fusillade éclate, c’est une alerte, tout le monde est prêt et moi-même tiens un fusil pour me défendre car c’est toujours l’ambulance qu’ils visent. Il y a plusieurs tués et faits prisonniers dans le cimetière. La nuit s’achève dans un calme relatif. 8 août. Les troupes partent de Hannut vers Jodoigne. Sur la route nous passons au milieu d’un régiment, le 2ème Chasseur. Je vois quelques amis mais pas Gilbert. Nous arrivons dans le Brabant wallon. Tout le monde m’acclame et me fête, m’apporte du vin de des friandises que je partage avec mes petits soldats qui sont très contents. Nous arrivons le soir à St Remy. Avec grand peine, nous avons obtenu, le docteur, l’infirmier et moi, une petite tranche de pain noir avec du lard très gras et un verre de bière mais pas moyen de loger quelque part. Finalement, nous montons en auto et partons à Jodoigne où enfin à minuit nous trouvons un logement : le docteur et l’infirmier dans une maison juste à côté de la mienne. 9 Août. Nous partons au petit jour. On m’a pris pour un espion habillé en femme. Le docteur avait bien du plaisir avec cette histoire. Dans la matinée, nous repartons à Jodoigne où nous allons dans une ambulance et ensuite dans le couvent des Sœurs de la Providence où je vais à la messe.

Ecole des Sœurs de la Providence à Jodoigne Une trentaine de télégraphistes de la 5ème division viennent manger matin, midi, soir. Avant de partir, ils me demandent un souvenir. Le soir, dans ma cellule, je fais une petite cocarde belge et le lendemain, j’épingle sur les poitrines nos couleurs bien aimées. Après une cordiale poignée de mains, je pars pour Namur par Bruxelles. Je suis dans le compartiment avec plusieurs officiers. Une familiarité règne bientôt entre nous. Je fais leurs tartines, partage leur chocolat. Tout à coup, c’est le départ. La musique joue le chant du départ. Partout on est acclamé. La ville de Bruxelles est superbe, des drapeaux, des guirlandes partout. Vers 4 heures du soir nous arrivons à Namur et la ville est en fête ; ce sont des cris et des chants militaires partout. A peine arrivée dans la rue, on vient me demander mes papiers car on me prend pour une Allemande. Pour être plus tranquille, je vais au bureau militaire pour faire signer mes papiers. Je fais une petite promenade en ville et, le soir, vais loger dans un hôtel près de la gare. Le 10 Août. Je pars de Namur et passe par Bruxelles. Je vais chez cousin et cousine Oefermans et ensuite chez Mr de Brauwer qui me donne tabac, chocolat, sucre et tout de sortes de provisions. Je reprends le train à 13h 00 pour Hannut par Louvain et Tirlemont. Pendant que je suis à la gare, des taubes passent qui sont mis en fuite par la garde civique. Enfin nous partons pour Waremme. Avant d’arriver à Landen, je me penche à la portière pour causer avec le chef de train. Tout-à-coup, une balle siffle à mes oreilles et je me jette en arrière pendant que le chef de train se jette à terre. Le premier effroi passé, je regarde pour me rendre compte ce qui s’est passé. Pas de doute, ce sont les Allemands qui voyant mon voile et ma Croix Rouge sur le bras croyaient avoir une victoire en m’abattant d’une balle. Leur geste qu’ils croyaient être sur et inaperçu fut cependant remarqué et Dieu me protégea. J’arrive à Landen et tous les passagers se pressent autour de moi pour voir si je ne suis pas blessée. Un cri, un seul retentit « Sauve qui peut ». Les Allemands sont là. Je me redresse et dis : « Les lâches, ils tirent de loin. » Je veux les voir de près. Tout le monde se sauve. Je reste seule près de la gare mais ne vois aucun Allemand. Je vais me coucher dans le Couvent des Sœurs de la Charité où je suis conduite par une vingtaine de personnes. Je suis accueillie à bras ouvert et, après un repas réconfortant, je passe une bonne nuit. 11 août. Je pars à pied pour Hannut distant de 25 à 30 km. J’arrive à l’ambulance Flammand où tout le monde est content de me revoir. Le 12 août. Je repars de Hannut. Je vois deux Uhlans sur la route. Deux femmes viennent à moi, me suppliant de ne pas aller plus loin car une vingtaine d’Allemands sont là, plus loin, qui guettent mon arrivée. Je continue ma route. Les soldats sifflent et rient. L’officier me regarde d’un œil mauvais. Je le regarde également d’un regard hautain, alors il me fait un salut correct. A Lens-Saint-Remy, je vois passer 4 chevaux d’officiers allemands. Je veux courir après pour monter en selle mais trop tard. A Tourinne-la-Chaussée, j’apprends qu’on les a conduits au bourgmestre. Une ferme est là et, en voyant une femme de la Croix-Rouge, tout le monde vient me voir et m’offre du vin, des gâteaux. Une pauvre femme me supplie de rechercher son fils dans les ambulances. J’arrive à Hollogne puis à Limont. Des habitants me font prendre du lait qu’ils vont traire exprès pour moi. J’arrive ensuite à Jeneffe, Momalle, Voroux. Je commence à être fatiguée car voilà déjà 39 kms que je marche et il m’en reste encore 20 à faire. Je me repose un peu tout en causant, bien entendu, de la guerre, avec un conseiller municipal. J’arrive ensuite à Bierset. Je vois Liège devant et entend les canons des forts qui grondent sourdement. Je passe à côté du fort de Hollogne. Quelques soldats montent la garde. Ils sont fatigués mais toujours courageux. Je leur donne quelques cigares et du chocolat. Je continue toujours ma route car j’ai toujours l’intention d’arriver à joindre l’armée belge. Hélas, quelle chimère j’ai fondée ! A l’entrée de la ville, je vois vingt soldats allemands en train de faire une énorme tranchée à l’entrée de la rue Marguerite.

Liège : rue Ste-Marguerite Je suis tout hébétée car j’ignore complètement qu’il y avait déjà des troupes allemandes à Liège. Plus je rentre en ville, plus j’en vois ; cette fois je suis découragée. Je vais ensuite dans plusieurs ambulances mais je ne connais personne et les Allemands sont les maîtres partout. Tristement, je me mets à la recherche d’un hôtel où loger et j’en trouve un près du pont Léopold « Hôtel de la ville de Namur ». Je vais aussi sur quelques bateaux qui servent de pont pour le passage des troupes allemandes. Le soir, je dîne mais n’ai guère d’appétit. Bientôt des soldats allemands entrent dans le café ; l’un me regarde d’un air moqueur car il se met à rire en voyant mon brassard de la Croix-Rouge. « Vous le portez, dit-il, parce que vous avez peur ». Je rougis de colère et d’un coup brusque j’arrache mon brassard et le met dans une poche. Quelques instants après, d’autres arrivent, il y en a un qui m’offre un verre de liqueur. Je comprends parfaitement ce qu’il me demande « en allemand » mais je fais semblant de rien. Une personne qui parle allemand est là, le soldat l’appelle. « Veuillez, dit-il, demander à Mademoiselle de prendre un verre avec moi. » Je lui réponds « non ». Cette personne qui tient plutôt du côté germanophile me prie d’accepter pour lui faire plaisir. « Jamais, que je réponds, je ne ferai plaisir à un allemand s’il n’est pas blessé. » Mais alors le Prussien se fâche et cherche querelle envers moi mais un autre soldat à qui je n’avais pas fait attention et qui a tout entendu, répond dans un français des plus correct : « Mlle a raison ». Grâce à lui, j’échappe encore une fois à la brutalité d’un monstre allemand. Je me couche ensuite bien fatiguées et troublée après une journée mouvementée pour moi. 14 aout. Je veux quitter la ville, quelques soldats belges qui sont dans une ambulance des Sœurs françaises, me conseillent de ne pas chercher à le faire mais personne ne peut quitter la ville. Je cherche quand même à passer de Liège à Ans. Les rues sont encombrées de soldats boches. Je suis énervée et serre les dents. J’arrive jusqu’à la sortie de Ans. La rue est barricadée de matériaux, de voitures, en fin de tout ce que l’on peut imaginer. Je me dirige vers ce mont peut agréable lorsqu’une voix terrible me crie « Ou allez-vous ? » Sans perdre mon sang, je réponds tranquillement que je cherche après des blessés et il me répond : « Il

n’y a pas te blessés par-là, fenez avec

moi joué

poures parties de Liège. » Il appelle un major qui me demande : « Qui êtes-vous ? – Je suis une ambulancière belge et je cherche et soigne des blessés, dis-je en montrant mes papiers. – D’où êtes-vous venue depuis hier ? dit-il. – D’Hannut. – Ce n’est pas vrai me répondit-il brusquement. » Je réponds de même et il dit à son inférieur : « Emmène cette femme ». Je pense en moi-même que je suis pincée. J’entre dans une maison, trois officiers s’élancent vers moi et me prennent ma valise. Je veux la reprendre mais le major me repousse sans me répondre. Je les vois la tête en feu, la rage au cœur et ils me font rentrer dans une autre maison où se trouve déjà une femme à qui je demande ce qu’ils vont faire de moi. Elle me répond : « C’est la guerre Madame. – Je lui réponds : Ça ne veut rien dire, pourquoi m’ont-ils fait rentrer ici ? – Pour voir si vous êtes un homme ou une femme me dit-elle pendant que je mords sur mes dents à les briser. – Faites-moi voir la poitrine dit-il à la femme. » Je me sens rougir sous leurs regards. « C’est bien », dit-il, et il m’emmène à l’autre maison où je trouve ma valise renversée sur le plancher. Ils se moquent parce qu’il y a des dentelles à mon linge, du chocolat et du tabac. Un oberlieutenant me tend ma valise. « Voilà madame, me dit-il, c’est triste pour vous de ne pas trouver ce que vous cherchez. » Je me croyais sauvée en sortant et me dirige de suite vers la sortie d’Ans. « Non Madame, me dit le major, suivez ces messieurs. » Un soldat et un gradé montent à cheval, ils ont ordre de me conduire à la Kommandantur. Ils veulent prendre le trot à leurs montures mais faisant semblant de rien je prends un pas de promenade. Alors ils s’arrêtent et le gradé me questionne, pensant que les passants regardent : « Vous êtes fatiguée Madame, donnez-moi votre valise, le soldat va la porter ! » Nous voilà partis tous les trois. Enfin, après une demi-heure de marche nous arrivons et je suis introduite dans le bureau du commandant de la place qui commence à poser un tas de questions pour finalement me dire de revenir dans deux jours. Le 16 Août. Je retourne à la Kommandantur et le chef me répond « impossible, restez à Liège ». Ma résolution est prise et je passe par Sclessin, Seraing, Ougrée, Jemeppe. En arrivant à Flémalle, le fort vient de s’être rendu et je vois nos pauvres soldats sales, couverts de poussière ; ils m’arrachent les larmes des yeux. Un soldat allemand en voyant mes larmes se met à rire. Je refoule mes larmes et lui dit : « Lâche, vous pouvez être fier, il n’y a pas de doute de gagner quand on est vingt contre dix. » Il pâlit de rage sous l’affront, baise la tête et part. Je continue ma route avec l’idée d’échapper au plus vite à ces barbares. A Jemeppe, il y a une grande tranchée faite dans la rue, ils sont en train de la remplir. Un officier me demande si je pourrai passer. Je lui réponds à peine tellement je suis contente et saute dedans. A peine passée, un soldat s’élance vers moi : « On ne passe pas Madame. » Je pense que je suis perdue mais me ressaisis aussitôt et lui dit d’un air hautain : « Est-ce de simples soldats où les officiers qui commandent l’armée allemande ? » En m’entendant parler si franchement, il me dit l’air penaud : « Passez madame ! » Décrire ma joie est impossible, je pars immédiatement au pas de gymnastique, entre dans un petit sentier et par là gagne la côte. Je veux partir à nouveau pour Hannut. J’atteins Haneffe à pied à bout de force, me rend chez le bourgmestre et y trouve refuge jusqu’au lendemain. 17 août. Je repars pour Hannut distant de 39 km. J’y arrive vers 3 heures du soir. Toute la journée, le long de la route en passant par Celles, Lens Saint-Remy toujours ces maudits boches…. J’arrive dans la famille Flammand. Tout le monde est désolé car les Allemands ont tout emporté. 18 août. Vers midi, le docteur de la commune vient et dit que ceux qui ont une ambulance doivent rejoindre le champ de bataille. « Vivement, je réponds. – Restez Madame Flammand, je suis votre ambulance et c’est à moi d’y aller. Rajoutais-je ». Le docteur me félicite et me donne quelques conseils et je pars. Arrivée à Opheylissen, c’est rempli de troupes allemandes et mes inquiétudes me reprennent car je crains toujours d’être arrêtée. Je parviens quand même à passer sur la route. Plusieurs maisons sont brûlées par les Allemands. Tout à coup, j’entends le canon du côté de Tirlemont. Quelques kms plus loin, je vois que la ville est incendiée et une sentinelle me dit : « N’allez pas par-là, Fraulein, c’est trop dangereux ! – Je lui réponds : je n’ai pas peur. » Tout à coup je vois tout un régiment d’Allemands qui bat en retraite et suis encerclée entre deux feux. Les Belges à ma droite, les Allemands à ma gauche. Les Belges du 9ème de ligne font marcher leurs mitrailleuses sans relâche et les balles tombent tout autour de moi. J’arrive à la première maison qui fait un carrefour et j’entre. Un soldat entre aussi, il a le pied droit traversé par une balle. Je lui fais vivement un pansement quand, tout d’un coup, les habitants crient « Sauve qui peut », « les Allemands sont là ». Ils se sauvent et m’abandonnent avec mon blessé. Je l’emporte dans l’arrière-cuisine et le met dans un coin. Je me place devant lui en faisant le serment qu’ils n’y toucheront pas sans m’avoir tuée. Au même instant, ils entrent dans la maison, poussant des cris et des hourras comme des sauvages. Le soldat me dit : « ils sont là. » Je pense en moi-même que nous sommes perdus tous les deux. « Taisez-vous », lui dis-je. Je joins les mains en disant « Mon Dieu, St Antoine, protégez cette maison. Sauvez ce pauvre soldat. » Comme par miracle, ils sortent tous ; je me sens soulagée d’un poids énorme. Je me déchausse et fait vivement le tour de la maison. Voyant qu’ils étaient tous partis, je me rechausse et court vivement à l’hôpital. Je vois avec surprise que la maison d’en face avait été complètement saccagée. Je pars ensuite sur le champ de bataille. Je place les blessés sur une brouette, sur des planches, sur des échelles. Je sépare les morts des blessés. J’arrive près d’un blessé qui me dit : « Comme vous êtes courageuse madame, mais je vous en prie, laissez-moi et prenez mon camarade. – Non, lui dis-je, vous d’abord, votre camarade après. » Le malheureux a reçu sept balles et s’appelle Pierre Fournier, natif de Marcinelle. Je regarde le corps couché à côté de lui. « Celui-là, Madame, est mort. Il avait reçu une balle mais un hulan voyant qu’il vivait encore l’a achevé d’un coup de lance. Tout à coup, une balle siffle à mes oreilles. « Vite, vite, Madame, couchez-vous ! On tire. » Alors je me redresse, croisant les bras sur la poitrine. J’attends la mort sans crainte. Encore deux balles, puis c’est le silence de la mort. Je conduis environ 20 blessés à l’hôpital St-Jean. Vers 8 heures du soir, je suis seule en plein champs au milieu des cadavres. J’entends les râles des mourants le bruit sourd des canons, le tic-tac ininterrompu des mitrailleuses. Toute la ville est ( … illisible). Partout des pleurs et des cris et, chose que je verrai et me souviendrai toujours, les Allemands défilant dans la ville au son d’une musique retentissante. Quand tous les blessés sont enlevés, je vais vers une petite colline qui se trouve à 900 mètres car les brancardiers m’ont dit qu’il s’y trouvait deux soldats belges blessés. Là-bas, un monsieur qui avait jusque-là plutôt un peu peur veut m’accompagner. Nous partons, une lanterne à la main. Ah, comme c’était lugubre ! A peine deux cents mètres parcourues qu’une voix forte nous crie « Werda ». Mon compagnon et moi répondons « Red Cruz » « (Croix-Rouge) ». Nous devons avancer les bras en l’air. Un officier se lance vers moi et me met un révolver dans la gorge pendant qu’un autre fait la même chose à mon compagnon. Voyant que nous ne résistons pas, ils remettent leur révolver dans l’étui et nous fouillent pendant qu’une dizaine d’autres épaulent leurs fusils dans notre direction. Après cela, ils nous disent qu’il n’y a plus de blessés et que nous pouvons rentrer tranquillement chez nous. Quelques instants après nous sommes à nouveau arrêtés mais n’étant que deux, ils sont moins francs. Je rentre à l’hôpital, exténuée, à bout de forces. Les bonnes sœurs et l’aumônier militaire qui se trouve là, me force à manger un peu mais je n’ai guère d’appétit. Ils me conduisent dans le fond de l’hôpital. Pendant la nuit, nous entendons quelques balles siffler.

Artillerie belge quittant Tirlemont en flammes 19 août. Je me lève à 9 heures, déjeune et vers six heures je suis déjà sur le champ de bataille. Je monte sur le remblai du chemin de fer. Quelques soldats prussiens sont en train de fouiller les sacs des soldats belges. L’un deux m’arrête. Je lui dis que je cherche des blessés. Il me salue et me laisse tranquille. Je suis en train d’examiner l’horizon lorsque tout à coup je vis une ferme et un linge blanc qu’on agite. Je me dirige vers la maison. Le passage est difficile, c’est tout ronces et épines et un ruisseau de deux mètres de large me sépare du jardin. Mais comme dans mon métier de batelière, il faut être forte, je ne fis qu’un bond pour y être non sans avoir un peu déchiré ma blouse. L’on me dit alors qu’il y a un soldat blessé chez un de leur voisin. Je m’y rendis aussitôt. Je vis en effet un pauvre petit soldat du 3ème de Ligne couché et trempé dans son sang. J’eus comme un éblouissement en voyant tout ce sang mais cela ne dura qu’un instant. Je me mis aussitôt à faire un pansement et aussi à trouver le moyen de le faire transporter à l’hôpital. Je trouve une petite échelle du grenier avec un peu de paille et un oreiller que ces braves gens veuillent bien me donner. Je fis un brancard et aidée d’un homme de bonne volonté, nous le portâmes à l’hôpital. A peine revenu, j’apprends qu’il y a encore 90 blessés. J’en trouve deux grièvement blessés. L’un réclame sa mère et l’autre sa femme ! C’est triste à entendre et de les voir souffrir. Après les avoir conduits à l’hôpital, je retourne sur le champ de bataille lorsque tout à coup, je vois un soldat arriver, le coude appuyé sur une botte de paille et le menton dans la main. Je me dirige vers lui le croyant blessé mais hélas, il est mort ! Des paysans me voient et me font signe. Dans une maison, tout près, j’y trouve un autre soldat blessé qui n’était pas dans un état très grave mais qui avait échappé à une patrouille d’Hulans en faisant le mort. Après avoir donné quelques soins un peu partout, je rentre à l’hôpital pour dîner. A trois heures, je fais un petit tour dans les salles qui sont maintenant combles. Un petit caporal que j’avais trouvé la veille se meurt. Cela me fait beaucoup de peines au point que je dois sortir de la salle. Après avoir fait quelques prières avec les Sœurs, j’entre dans une autre salle où se trouvent un capitaine et un lieutenant du 3ème de Ligne qui m’ont vu, hier, arriver sur la route en pleine bataille. Le capitaine ne peut croire de ses yeux que je ne sois pas blessée. « J’ai tremblé pour vous dit-il, car je vous voyais toujours tomber. – Que voulez-vous, Monsieur, j’ai un bon ange gardien. – Ils m’ont cassé la jambe » dit le capitaine, et moi le bras », dit le lieutenant. – Nous nous arrangeons, rajouta le capitaine, lui m’apporte le tabac et moi je lui roule ses cigarettes. » J’arrange un peu leurs lits et leur fait quelques petites commissions. Après cela, je repars pour faire une tournée du côté opposé à celui que j’avais fait la veille mais cela m’est plus pénible encore car alors je ne vois plus que des morts. Je parviens quand même à trouver deux blessés dans une usine. Deux autres soldats blessés avaient été jetés dans la rivière ; l’un mourut mais l’autre eut le bonheur d’être retiré vivant par des braves habitants de Tirlemont. L’on commence aussi à enterrer quelques cadavres. La garde civique et quelques personnes de bonne volonté m’aident. Je dis une prière sur chaque tombe avant qu’elle se referme à jamais sur le corps de chaque héros tombé pour le droit et la liberté.

Tirlemont : Souvenir de l’inauguration du monument des Combattants le 27 mai 1923 Vers 6 heures du soir je regagne l’hôpital, je fais plusieurs lettres pour les familles des blessés. Le 20 août, je quitte Tirlemont après avoir souhaité bonne chance et bon courage à mes chers blessés. La route de Louvain est encombrée de voitures et d’Allemands. J’avais fait quelques kms quand un soldat allemand vient vers moi et, la figure triste et plaintive, me dit « Fraulein, aub Wasser ». Je lui tends ma gourde qu’il vide presque d’un seul trait. Je suis donc privée de boissons car jamais je ne voudrai boire après un boche, si bon soit-il. A Kumtich, plusieurs maisons sont brûlées et les champs ravagés et l’on voit partout des cadavres dont certains sont des civils. On voit aussi des bicyclettes, des sacs de soldats, des fusils. C’est pénible car tout cela est belge. A Korbeekloo, je tombe sur un régiment allemand dont le major se met à crier : « De l’eau, je veux de l’eau pour les hommes ». Tout le monde a peur surtout que les Boches parlent en français, langue que les pauvres gens ne comprennent pas. Je leur explique ce qu’ils veulent et, alors, les gens placent des cuvettes le long des trottoirs pour que ces messieurs puissent boire en passant. Les braves paysans me remercient avant de partir pour Roosbeek. Le Régiment allemand est alors en repos et le major s’avança vers moi et me demanda si j’allais à Louvain. Je répondis oui et il me dit : « C’est rempli de soldats, vous n’avez pas peur ? ». Je lui réponds : « Ils ne me mangeront pas, je l’espère ». A cette répartie, il se mit à rire et dit : « Ça, c’est bien ! » J’arrive enfin à Louvain, mes jambes sont raides et mes pieds me font mal. J’entre dans un café et demande une chambre. J’y prends aussi un bain qui me fait beaucoup de bien. Après avoir mangé un peu, je me rends à l’hôpital militaire, là où se trouvent quelques blessés belges mais assez bien d’Allemands. Je fais la garde de nuit avec une bonne sœur et une demoiselle de Louvain. Les infirmières y sont nombreuses et très gentilles avec moi mais comme il n’y a pas beaucoup de besogne, l’envie me prend de quitter Louvain et de rechercher un peu plus de travail. Le 21 août. Je quitte Louvain vers 3h00 de l’après-midi. Le temps est beau mais il me reste 23 km pour être à Bruxelles. Je fis environ 10 km lorsqu’une voiture allemande arrive au trot ainsi qu’un officier à cheval. Ce dernier s’arrêta et me dit froidement : « Vous allez à Bruxelles ? – Oui répondis-je. – Montez en voiture dit-il. » Je monte ; partout les gens me regardent avec pitié car ils pensent que je suis prisonnière. D’abord c’est le silence complet entre le conducteur et moi. Cependant son orgueil primant tout, il me dit brusquement : « Maintenant que nous sommes en Belgique, nous n’y feront plus aucun mal (…) mais par contre, nous allons démolir la France et écraser l’Angleterre. » Le canard me parut trop grand et je me mis à rire de bon cœur. Voyant que je ne voulais pas le croire, il se mit à rire aussi en disant : « Jaja, alles kaput ? » Nous arrivons à Evere. Les voitures s’arrêtent et se placent derrière les autres. J’en descends vivement car je n’ai pas le cœur d’entrer dans ma chère ville de Bruxelles sur une voiture boche. Les Bruxellois ont l’air triste et plutôt méchant car beaucoup parlent déjà de leur faire payer cher plus tard le mal qu’ils nous font. Je vais chez mon cousin Hefermans et loge chez la famille Kidembergs. Le 22 Août. Je vais dîner chez cousin et cousine. J’ai l’intention de rester quelques jours à Bruxelles mais l’on raconte qu’une terrible bataille se déroule à Waterloo entre Belges, Français, Anglais et Boches. Cela me rend du courage et vivement, je parts pour là-bas car alors, je ne suis plus fatiguée du tout. Après quelques petits achats, je quitte Bruxelles. Je prends le tram jusqu’au Vert Chasseur mais arrivée à Veele, il y a des troupes allemandes et le tram ne va pas plus loin. Je repars à pieds. Je rencontre des vieillards, des femmes avec leurs enfants, tous, des réfugiés venant de Charleroi. Ils me disent : « Madame, Madame, c’est terrible. N’allez pas là-bas car toute la ville est en feu. » J’arrive enfin à Waterloo ou il n’y a aucun soldat. Le lion seul garde la grande plaine. Je passe à l’auberge de la « Belle Alliance » où fut signé le traité avec Napoléon. J’entre et prends un verre de lait qui me remet un peu. Je fais encore quelques kilomètres mais la nuit commence à tomber.

1914… En observation sur le champ de bataille de Waterloo J’arrive alors à Plancenoit. J’entre dans une maison et demande pour loger. Tout le monde se défie de moi et, moi, qui jusqu’alors n’avait pas encore pleuré, je sens mes yeux s’emplir de larmes. Hélas, elles ne devaient pas être les dernières ! Voyant cela les braves gens me dirent : « Ne pleurez pas, Madame. Nous voyons maintenant à qui nous avons à faire. La botte de paille que vous avez demandée, nous la refusons mais vous allez avoir la chambre de nos enfants. » Je passe une bonne nuit malgré les émotions. Le dimanche 23 août. Après un petit déjeuner, je pars de Plancenoit. Le temps est triste et il a plu assez fort ce qui rend le chemin difficile surtout du côté de Glabais. A Mellet, je tombe à nouveau parmi les Boches et il pleut toujours. J’ai même très froid et quelques officiers sont en train de déboucher des bouteilles de liqueur. Ils me disent alors avec un fort accent : « Chère Madame, fous mériter sa aussi, brenez un petit verre avec nous ». Je fis non de la tête en passant mais un autre s’élance vers moi et me dit : « je fous brie Madam.» Enfin pour être quitte, j’accepte et je dois avouer que cela me fit du bien. J’arrive ensuite à Gosselies. J’y mange deux tartines et boit un verre de limonade. Le village est rempli de soldats mais ils sont raisonnables. Je vais ensuite à Lodelinsart ou beaucoup de maisons ont été incendiées.

Lodelinsart J’y rencontre aussi un homme qui, la veille, a été pris en otage comme d’autres et attaché aux murs de la maison pendant que les soldats volaient bétail et chevaux. J’arrive à Jumet et là, c’est un désastre complet, toutes les maisons sont brûlées jusqu’à Charleroi. Aucune n’est restée intacte. Je me dirige vers les boulevards. La ville haute est presque complètement incendiée. La gare dans le même état. Là, le boulevard Orban est en ruines et l’on n’y voit qu’une fumée noirâtre. J’entre dans l’école des estropiés.

Charleroi : Ecole provinciale et ateliers pour estropiés et accidentés du travail Là il y a quelques civils blessés. Ils furent arrêtés par les Boches qui les firent marcher devant eux pour les protéger. Ils furent donc blessés par la lâcheté des Boches. Les Français ont assez bien hésité avant de tirer mais ils y furent contraints et ce fut terrible. C’était encore un exploit de la « Kulture » boche. Je passe la nuit dans l’école et le lendemain 24 août. Je pars vers Montignies par Marchienne. Là, la gare, le bureau de poste, la place, tout cela n’est plus que ruines. Les Allemands, avec leurs petites pièces, s’étaient amusés à tirer. Un peu plus loin, il y a un château superbe appartenant au directeur des usines de Monceau. Il y a là plusieurs blessés français. Le Monsieur et la Dame sont très gentils et me font déjeuner avec eux. Ils me font même accompagner par leur employé jusqu’à la route de Montigny-le-Tilleul. J’arrive au lieu-dit « La Chapelle ».

Montigny-le-Tilleul : la Chapelle Une auto allemande s’arrête et un capitaine en descend et me dit : « Vous êtes brave pour faire ce que vous fit, Madame, car c’est terrible la guerre et l’artillerie française a fait beaucoup de pertes dans nos régiments car nous avons 25.000 hommes hors de combat. » Pendant ce temps, une pauvre vieille femme, les mains jointes, me dit en pleurant : « Madame, je vois que, si bonne, vous pouvez demander au Monsieur que les soldats ne nous fassent plus de mal. » Je donnerais tout ce que j’ai pour elle, car elle dit cela avec une voix si touchante que le capitaine même en a les larmes aux yeux. Alors ce dernier me répondit d’une voix que l’émotion faisait trembler : « Rentrez chez vous Madame, laisser votre porte ouverte et si les soldats viennent vous demander quelque chose, si vous pouvez la donner, alors donnez car ce n’est pas non plus de leurs fautes s’ils se battent. » Arrive alors un homme qui ne fait que porter des blessés depuis deux jours et qui ne sait plus où se trouvent sa femme et sa fille. Il me dit en patois : « Venez avec moi à Montigny, c’est rempli de blessés. Il y a en effet beaucoup de blessés allemands et aussi 15 Français du 119ème de Cavalerie (Seine). Ils sont tous heureux car pour leur faire plaisir sans qu’ils le sachent, je leur ai dit que je suis française. Alors, ils me disent : « Madame, les Belges sont bien gentils mais nous sommes quand même plus heureux d’avoir une Française parmi nous. » Les blessés français sont placés dans la salle de fête du casino et les Allemands dans la grande buvette, en bas. Après avoir fait quelques pansements, j’accompagne le chef de service sur le champ de bataille et nous y travaillons jusqu’à 8 heures du soir. Jamais je n’ai vu un spectacle aussi horrible : des blessés et des morts par centaines, pêle-mêle à droite et à gauche. Partout je ne vois que du sang et n’entend que des plaintes et des râles. Certaines blessures sont affreuses à voir car presque tous sont blessés par des éclats d’obus. Un petit caporal du 27ème qui avait la moitié de la figure enlevée, entendant que les Allemands veulent lui faire son pansement leur dit tout en colère : « Foutez moi la paix, voilà assez longtemps que vous m’embêtez. » Et les Allemands vinrent vers moi et me dirent : « Madame vous le ferré car il ne veut ba de nous ! » Je m’approche de lui et lui dis : « Et bien mon ami, vous ne voulez pas vous laisser panser ? – Si Madame, par vous mais pas par eux ! » La blessure est affreuse à voir. Le major boche dit quand même : « Terrible la guerre, terrible de voir ces malheureux. » En voyant que je regardais tristement dans mon sac à pansements vide, il me fit donner par ses brancardiers le nécessaire et même leur lampe électrique. M’avançant toujours, j’entends une voix plaintive qui m’appelle : « Madame, je vous prie, soulagez moi, je souffre tant ! » Nous parvenons à le trouver, couché sur le ventre car il a le bas des reins ouverts et c’est une plaie affreuse. Je me baisse pour faire son pansement, je me mets à genoux et alors une odeur me prend à la gorge. Le chef se mit à fumer la pipe et boire une gorgée de vin. Je sentis mon cœur battre et prête à défaillir. Je sens mes forces qui m’abandonnent et alors j’adresse une muette et fervente prière : « Mon Dieu, Saint Antoine, donnez-moi la force de soulager ce malheureux ou sans cela, faites- moi partir d’un seul coup de ce triste endroit. » Enfin le pansement est fini et je ressens un grand soulagement d’avoir reçu les forces nécessaires. Mais ce n’était que le commencement car j’ai vu encore pire en arrivant à l’ambulance. Il est 2 heures passées et je fais la garde de nuit avec deux autres personnes. Le 25 août au matin, après avoir fait les pansements de 15 blessés français, je repars sur le champ de bataille, cette fois avec une petite charrette et le père du chef de service m’accompagne. Il y a toujours beaucoup de blessés. Des braves gens nous accompagnent également avec plusieurs seaux de lait et de l’eau. Ils en donnent un peu à tous. Je fais les pansements de tous les français car je ne sens pas le courage de faire ceux des boches. Je vois un allemand qui pleure à chaudes larmes. Sa figure est noire de poussières et il est couché en plein soleil ne sachant pas bouger car blessé aux jambes et aux bras. Bien malgré moi, je prends mon mouchoir de poche et un gobelet d’eau et lui lave la figure. Il me prend la main et la serre à me la briser en disant « Dank, Dank, fraulein ». Un peu plus loin, je sens mon cœur se serrer, un soldat français a tout le bas de la figure enlevé. La blessure est terrible à voir. Deux Sœurs viennent également d’arriver et nous nous aidons mutuellement car cela n’est pas facile : des vers sortaient de la plaie… Ah que c’est triste… Enfin, nous avons fini, alors Monsieur Lenoir me demande de l’accompagner plus loin sur le champ de bataille. En traversant la forêt, l’on sent une odeur de cadavre. En effet, des soldats allemands sont à peine enterrés sous terre. Au carrefour, nous voyons ensuite un cheval d’officier boche. J’appris quelques temps après que son maître, un capitaine a été enterré avec sept de ses hommes car ils avaient été tous touchés par un 75 français au moment même où ils plaçaient une de leurs pièces. Plus loin, on ne voyait que des fusils, de sacs, des tombes, enfin un vrai désastre. Nous trouvons aussi deux grandes tombes dans lesquelles ont été enterrés des soldats français. C’est une ancienne tranchée et l’on a marqué en allemand : « Hier rustte 94 Franzosein » mais nous apprenons par des civils que les boches regrettant qu’il n’y en avait pas assez, ont doublé, voire triplé le nombre de morts. Nous entendons plusieurs fois des fusillades. Nous sommes enfin presque de retour mourant de soif et bien fatigués car nous venons de faire environ 20 km. Je refais tous les pansements et vers 8 heures du soir, je vais me coucher. 26 août. Je me réveille, il est presque 8 heures. J’ai un peu honte de ma paresse et tout le monde rit de me voir contrariée. Je le fus encore plus quand le chef de service vint me voir pour me demander de faire les pansements dans la salle du bas, chez les blessés boches ! Je m’exclamai : « Oh, Monsieur Lebrun ! – N’oubliez pas que l’insigne que vous portez vous oblige à soigner les blessés des deux camps me dit-il.» Je descends donc et entre dans la salle où on me crie « Bonjour Mamezeel, guten tag Fraulein… » L’un m’offre du champagne, un autre du chocolat en me disant : « Prenez, c’est pour vous. » J’accepte le tout et après avoir fait leurs pansements, je l’emporte et le donne à mes petits Français. L’un me dit : Mlle Josette, si les Boches ne sentent pas bon, je vous assure qu’ils ont du bon chocolat ». Et toute la salle approuve. Leur amitié et leur respect font vraiment plaisir et malgré la triste vie que je mène depuis le début de la campagne, je me sens heureuse car pour tous j’ai été leur sœur. Joyeusement, ils me parlent de leur retour prochain au pays car personne à ce moment ne pouvait penser que cela allait durer des années. Quelques jours après, quelques blessés allemands viennent rendre visite aux blessés français. Ils leur apportent des cigarettes, du champagne et il y a en a un qui sait bien jouer du piano. Après Wach an Rhein et leur Vaterlant, les soldats français dirent : « Vous avez chanté les vôtres, nous allons chanter les nôtres « et tous entamèrent la Marseillaise et puis la Brabançonne. » (…) Le 2 septembre. Il y a un va et vient dans nos ambulances et j’ai le pressentiment que quelque chose va nous arriver. Je n’ose rien dire aux blessés mais une petite infirmière voit que j’ai pleuré et demande toute triste pourquoi : « Mademoiselle, je pense que l’on va nous enlever nos blessés pour les conduire en Allemagne ». Mes pressentiments ne m’ont pas trompée. Dans l’après-midi, un Hauptmann arrive avec un sergent-major et demande le nom et l’adresse de chaque famille des blessés. Je demande pourquoi ils font cela et l’officier me répond qu’ils sont tous prisonniers. A cette réponse, je sens mon cœur battre bien fort et tous nous avons les larmes aux yeux. Je dis à mes protégés : » Je vais faire mon possible pour vous accompagner là-bas ». J’ai alors demandé la permission à la Kommandantur pour rester près de mes blessés mais l’officier se mit à rire et dit ; « Tiens, vous n’avez pas peur des Allemands au point que vous voudriez aller chez nous ? » Je ne réponds pas, alors il me dit : « vous êtes brave mais vous ne pouvez pas y aller. Là-bas, nous aussi avons des bonnes infirmières et vos hommes seront bien soignés comme vous soignez bien les nôtres ». Voyant tous mes efforts inutiles, je repars tristement. 3 septembre. A 3h 00 de l’après-midi, on vient nous dire de nous préparer car les voitures arrivent. Chaque auto emmène 3 Français et trois Allemands et au bout de 7 heures, tous sont partis. Les derniers Français à partir sont André Marrasin de Tarbes et l’autre Albert Levointurier de Lahay Malher. Alors je me sens bien seule et triste dans cette grande salle si gaie encore la veille. La mère du chef de service vint me chercher pour rester quelques jours près d’elle. Le canon des côtes de Maubeuge ne cesse de tonner et nous avons toujours l’espoir de revoir les Français mais hélas, ce fut vain car le lendemain, on n’entendait plus de bruit et on apprit que Maubeuge venait de capituler. Alors, je n’ai plus eu le courage de rester à Montigny et malgré les prières de Mme Lebrun, je partis le 15 septembre après avoir dit un au revoir et à bientôt à tous. Arrivé à Charleroi, j’apprends qu’une voiture part pour Braine L’Alleud. Nous passons par Lodelinsart. A Jumet, une odeur de viande pourrie nous prend à la gorge. C’étaient des cadavres de bétail qui avaient été brûlées dans leur écurie. A Thiméon, l’on fait une petite halte pour se restaurer un peu. Parmi mes compagnons de route se trouvait une famille surprise par la guerre alors qu’ils étaient en vacances. Ils avaient été obligés de vivre en pleine forêt n’ayant pour toute nourriture que des pommes de terre et des betteraves. Nous arrivons enfin à Nivelles où nous prenons le tram pour Bruxelles à Waterloo. Trois autres voyageurs montent. Avec dépit, nous voyons des Allemands qui nous regardent d’un air moqueur, ce qui nous déplait beaucoup. En passant au bois de la Cambre, nous entrons chez Moeder Lambic.

Bruxelles, bois de la Cambre Cela me rappelle mon enfance quand le dimanche, nous y allions tous en famille faire des parties de plaisir. Bientôt tout le monde se sépare et je prends le tram pour aller dans la famille Kaembergs qui sont très étonnés de me revoir. Ils sont tous contents. Je vais revoir Mr et Mme Le Brouwer ou j’ai la surprise de voir leur frère avec toute sa famille. Ils pleurent tous à chaudes larmes car leurs bateaux ont été incendiés avec tous leur mobilier. Je reste quelques jours à Bruxelles, à seul fin de quitter la ville. 20 septembre. Je parviens à le faire en me cachant dans une voiture qui part à Ninove mais là, il y a beaucoup de patrouilles ennemies. Avant d’entrer en ville, une longue auto grise me dépasse dans laquelle se trouve six officiers. Je suis un peu inquiète. Pourvu, me dis-je qu’ils ne me demandent pas mes papiers. Mais ils vont directement à la gare pour donner l’ordre de ne pas laisser partir le train pour Gand. Après avoir examiné toutes les personnes se trouvant dans la salle d’attente, ils donnent quand même la permission. J’ai été me cacher dans une petite maison et bientôt j’apprends qu’ils sont partis. Je sors alors de ma cachette et me rends à la gare pour prendre le train. Quand il s’éloigne de la gare, un grand soulagement se fait en moi. Nous arrivons enfin à Melle mis aussi loin que je puisse voir, il y a des soldats. Je m’en approche et en voyant que ce sont des Belges, je pousse des cris : « Ce sont des Belges, ce sont des Belges ! » tout le monde me regarde et un monsieur amusé de ma surprise me dit : » Madame, je vois que vous êtes étonnée ». Je répondis : « je l’avoue franchement, Monsieur, je croyais qu'il n’y en avait plus ». A Gand tout le monde descend, il me semble que je rêve quand j’entends les cris. La gare est pleine de monde, il y a des sentinelles françaises. Tout le monde s’embrasse, l’on rit et l’on pleure ! Ne sachant rien de ma famille, je vais chez Mme Pierre Van den Bersen. Elle me dit que son mari est aussi à la guerre mais aussi que mon frère Jean se trouve à Gand ainsi que sa fiancée et toute sa famille. Nos amis Vleminghe sont aussi à Gand. 22 septembre. Je quitte Gand pour la gare St Pierre et viens offrir mes services à l’ambulance de Puurs.

Puurs – le Couvent Dans le couvent des ursulines qui est abandonné, la besogne ne manque pas et je vais pouvoir regagner le temps perdu. Je vais aussi à Higene (près de Boom) au château du duc d’Ursel où je trouve le bureau de la place. Après avoir laissé viser mes papiers, je reprends le chemin de Puurs. Je suis dans la 5ème DA. Tout le monde y est bien aimable. Elle s’en va mais sera remplacée par la 6ème D.A. Le commandant du 14ème secteur arrive en jour et me demande : « Comment une femme comme vous n’a pas peur dans l’ambulance ? – Je crois que non mon commandant, répondis-je. – Mais ne vous manque-t-il rien ? – Oui, mon commandant, six hommes ! – Et qu’allez-vous en faire ? répliqua-t-il. – Deux pour la cuisine, 2 pour la lessive et, l’un pour la salle et l’autre pour le service de portier. – Pas mal du tout, votre petite

combinaison… Et bien, vous aurez vos hommes, Mademoiselle. Tout ce que j’ai à

vous dire, c’est que vous n’avez pas froid aux yeux ! » – Je ne peux davantage l’être, mon commandant répondis-je. – Ils font tout ce que je veux. – Vous en avez de la chance, je me demande comment cela se peut, s’exclama-t-il. » Et tout le monde se mit à rire de bon cœur. J’apprends également que nous allons avoir la colonne d’ambulance de la 4ème D.A et que tous les médecins doivent loger chez nous. Aussi le travail ne manque pas mais plutôt le linge. Je vais moi-même à la buanderie y donner un coup de main mais le soir à 7 heures, tout le monde est quand même installé. 25 septembre. Je vais au jardin ramasser les poires pour mes blessés et tout-à-coup, j’entends un sifflement et des éclats de shrapnells tomber à mes pieds. Je me retourne et vois un brancardier qui m’a vue partir et qui viens me dire de rentrer car les Allemands commencent à bombarder Puurs. Les forts aussi commencent à donner et l’on entend plus qu’un bruit sourd avec quelques sifflements. Un obus vient de tomber dans une tranchée et plusieurs hommes sont ensevelis. On parvient quand même à les retirer. Trois sont blessés et un a perdu la raison. C’est triste à voir comme il se cache sous ses draps en criant « Cachez-vous, cachez-vous. » Le lendemain, on vint le chercher d’Anvers. Le 26 septembre. Je reçois enfin une lettre de mon frère Jean. Les jours se suivent sans grand changement sauf que les mitrailleurs et les grenadiers sont arrivés à Puurs et les deux docteurs logent au couvent. 6 octobre. Le bombardement recommence en plus fort. Il nous arrive beaucoup de blessés civils, surtout des femmes, sur lesquels les boches ont tiré parce qu’ils s’enfuyaient de leur village d’Oppuurs, petite localité toute proche de Puurs. Bientôt la ville est pleine de réfugiés, tous dans un état lamentable. Je distribue du pain et quelques vêtements. Bientôt les allemands seront dans Puurs et je loge plus de 100 personnes. Le 7 octobre. Le bombardement devient de plus en plus fort et j’écoute les sages conseils des docteurs et loge dans le petit bureau. Vers 11 heures, j’entends que l’on frappe à ma porte en criant : « Mademoiselle, le fort vient de sauter ». Je crois que j’ai fait un cauchemar. Enfin je suis bien réveillée. Heureusement que j’étais toute habillée car j’ai gagné ainsi du temps en n’ayant que mon voile à mettre. Pour moi, c’était impossible que le fort ait sauté car je n’ai rien entendu. « Comment, me dit le docteur, vous n’avez rien ? » mais bientôt on apprend que c’est le pont de Boom et l’on reçoit des ordres pour partir. Une voiture avec cheval vient nous chercher. Un paysan veut bien nous accompagner avec 4 blessés qui ne peuvent pas bien marcher et qui sont couchés dedans. Trois autres marchent avec moi, à côté de la voiture. A 2 heures du matin, nous passons sur le pont de Tamise et l’Escaut me semble bien lugubre et me fait penser au temps où je passais sous ce pont avec mon bateau. Nous faisons une petite halte et nous partons ensuite à Tielrode. Arrivé là, l’on me donne des ordres pour partir avec mes blessés à Anvers. La voiture nous accompagne jusqu’à la gare de Tamise. Là, on place nos blessés sur le tram pour Anvers. Au ponton, une voiture nous attend qui conduit nos blessés à l’hôpital. Sur le quai, je croise un de nos brancardiers à qui je demande ce qui se passe : « La situation est mauvaise, dit-il et sans un sérieux renfort, nous sommes perdus demain. – Comment, dis-je, c’est si grave ? – Hélas, Madame, plus que l’on pense. » Je dus donner plus tard raison à cet homme. Cependant et vous n’allez peut-être pas me croire, le soir, je me rendis chez la famille De Meyer dont les bateaux se trouvaient dans le bassin « Mexico ». Je vais me coucher mais personne n’ose suivre mon exemple et vers minuit, on vint me dire de me lever tellement le bombardement est fort. Je n’en fis rien tellement j’étais trop fatiguée ! Le 8 octobre. Jour inoubliable pour des milliers de Belges. Du côté du sud et de Burcht, tout le monde prend la fuite vers la Hollande. Je conseille à mes amis de faire la même chose et après des adieux touchants, nous nous séparons. Ils partent tous sur un bateau en Hollande. Je me dirige alors vers le pont du génie au Steen et je parviens encore à passer mais il est temps car des milliers de personnes attendent encore de passer pendant que des avions boches survolent la ville et l’Escaut et lancent des bombes.

Pont construit par le Génie Un espion qui cherchait à faire sauter le pont est pris et presque lynché par la foule. Comme je traverse le pont, je fais connaissance avec deux dames et un officier du 6ème de ligne. L’on fit la route ensemble jusqu’à Beveren Waas. De loin on voit que du feu sur Burcht. Les deux dames ont retrouvé leurs maris qui se trouvent avec leur compagnie à Beveren. Nous parvenons à trouver une petite pièce pour loyer et comme nourriture, l’on ne s’en occupe guère car personne n’a faim. Il y a beaucoup de malheureux couchés à la belle étoile et la place est noire de monde. 9 octobre. L’on se met en route de bonne heure. Un monsieur nous accompagne car ces dames ont l’intention de partir pour l’Angleterre. Nous partons à pied jusqu’à Stekene. La gare est bondée mais nous parvenons quand même à monter dans le train qui part pour Zelzate. Nous sommes à peine installés que j’ai le pressentiment qu’il va nous arriver quelque chose. Je dis alors à mes deux compagnons : « Si vous avez quelque chose de précieux, mettez-le de façon à ne pas devoir le porter à la main. – L’une me dit alors : Vous avez peur Mademoiselle, vous qui ne l’avait jamais été. – Il me semble que nous sommes en danger, dis-je. A peine, j’avais prononcé ce mot que l’on entendit le sifflement de shrapnells. – Voyez-vous, je ne me suis pas trompée, dis-je. La plus jeune se mit alors à pleurer. – Courage, dis-je, rien n’est perdu, mais gardons notre sang froid. » Le train s’arrête et c’est la panique générale. Tous se sauvent vers un bois de sapin. Mes souliers sont plein de sable et la marche est difficile. Je ramasse quelques chargeurs et même le bonnet de police d’un soldat du génie. On s’arrête brusquement car des uniformes inconnus surgissent devant nous et tout le monde pousse des cris désespérés. Nous sommes perdus mais ils nous font des signes et crient : « English men ». Nous voyons alors que c’est l’infanterie de la marine anglaise et l’un des soldats se dévoue même à porter deux valises à ses dames. Bientôt nous voyons le poteau frontière hollandais aussi que quelques soldats. Je vois alors quelque chose de beau : une trentaine de soldats belges s’arrêtent devant le poteau et disent : « Non, nous ne nous rendons pas.» Moi, j’avais déjà passé le poteau mais en voyant cela, je me mis à pleurer. « Ah, mes chères compagnes, dis-je, cela m’est impossible de rester en Hollande. » On trouve un petit paysan qui veut bien nous mener jusqu’à Axel avec sa voiture. Nous y arrivons vers 9 heures du soir. L’on y trouve une chambre pour trois où nous passons la nuit tant bien que mal. Le lendemain, 10 octobre, je me rends au bureau de la Place pour demander la permission de pouvoir rentrer en Belgique. Les officiers me disent que c’est très dangereux car toutes les frontières sont déjà occupées par les Allemands et les trains ne roulent plus jusqu’en Belgique. « Je ne vois alors qu’un moyen, dit-il, c’est de celui de monter dans l’une des trois voitures d’ambulance belges que je crois, nous laisseront repartir, mais je vous le redis, c’est très dangereux. – Je n’ai pas peur Monsieur, dis-je et je vous remercie de tout cœur. » L’on vient nous chercher quelques minutes après et on nous conduisit aux voitures entourées de plus de cent réfugiés belges. Je suis enfin dans la voiture. Alors s’élèvent des cris : « Vive la Belgique, vive la Croix-Rouge ». Mes yeux s’emplissent de larmes. Je dus alors faire connaissance de mes nouveaux compagnons d’infortune. Ils étaient huit, trois voitures et 13 chevaux. Parmi ces derniers se trouvait un petit cheval anglais qu’ils avaient trouvé en cours de route. Après une heure de route nous arrivons à Sluiskil ou beaucoup de réfugiés belges nous apportent des friandises. Après une petite halte, nous repartons pour Philipines, quelques kilomètres plus loin. Arrivés là, on nous photographie, ensuite nous nous restaurons un peu car après ces promenades en plein air, nous avons faim. Avant de partir, le commandant de place vint nous dire bonjour et nous serrer la main. Toujours accompagnés d’un soldat hollandais qui nous fait une escorte pittoresque, nous arrivons vers le soir à Ysendijk. Là également, on est averti de notre arrivée et des centaines de Belges viennent à notre rencontre. Nous devons nous rendre au bureau de la place où le soldat Duchesne et moi, sommes très bien accueillis. Nous sommes conduits vers le docteur de la ville dont la dame s’occupe aussi de la Croix-Rouge. Elle m’a fait préparer une très jolie chambre (un vrai bijou) ainsi qu’un bon dîner tandis que les soldats, chevaux et voitures sont installés à la caserne. Le 11 octobre est un dimanche. Je vais à la messe avec la dame du docteur. Avant de partir, elle voudrait un souvenir de moi. Je ne sais quoi lui offrir sans savoir que je pouvais lui faire grand plaisir en lui offrant le bonnet de police que j’avais ramassé. Je fus obligée de marquer mon nom à l’intérieur. Comme je suis en train de déjeuner avec une dame française, une comtesse qui parait-il désire m’offrir quelques choses pour les soldats. Elle me reconduit même à la voiture avec la dame du docteur et avant de nous séparer, elles m’embrassent toutes les deux. Nous continuons notre odyssée et, en nous approchant d’Oostburg, un motocycliste nous apporte quatre kilos de chocolat. Décidément, on nous gâte en Hollande. Nous arrivons à Waterlankerkje et les officiers nous invitent à prendre un verre avant de quitter la Hollande. (…) Nous arrivons en Belgique et il est sage de prendre des précautions car les Allemands ne sont pas loin. Je dis aux hommes, s’ils ont un couteau, de se tenir prêts en cas d’alerte pour couper les brides des chevaux afin de pouvoir filer en Hollande. Au loin, on entend le canon. Nous ne sommes pas inquiétés mais les soldats partent en éclaireur chacun à leur tour. Nous rentrons à nouveau en Hollande à Sluis où un dîner est préparé pour moi chez un prêtre protestant. Vers 2 heures nous repartons cette fois pour de bon et nous arrivons en Belgique à Westkappele. Il y a peu de soldats de chaque régiment et ils sont mêlés. Nous continuons notre route le long de la mer et arrivons à Zeebrugge où des soldats anglais entourent nos voitures et nous disent : « Sister, please, souvenir pour moi ». D’autres, de leurs bateaux, nous font des gestes d’amitié et agitent des drapeaux. Nous faisons de même. Nous arrivons à Blankenberge où plusieurs soldats que j’ai connus dans les environs de Liège viennent me dire bonjour. Je trouve une chambre dans la Maison Delhaize et les soldats dans un hôtel. Le 12 octobre. Nous repartons au matin à la recherche de notre compagnie de la 2ème D.A. Chaque fois que l’on croit les trouver, ils sont déjà repartis. Finalement, à Ostende, on nous donne des ordres pour aller à Furnes, seulement il se fait tard et nous sommes obligés de passer la nuit à Middelkerke dans la maison du garde-champêtre. Tout le monde est inquiet car on croit voir l’ennemi arriver à tout instant. 13 octobre. Nous partons vers Coxyde et de là à Furnes et au moment où nous arrivons, un de nos chevaux meurt. Je passe la nuit dans une boulangerie tandis que les soldats logent dans un hôtel sur la place. 14 octobre. Nous partons pour Bulskamp et Wulpen et de là à Nieuport. Nous arrivons et retrouvons enfin le régiment. 15 octobre. Je quitte les ambulances car l’on me dit qu’il y a un hôpital dans Nieuport-bain. J’y arrive mais tout le monde est parti. A bout de force, je me dirige vers un garage de canots. J’entre et je vois une charrette abandonnée et je m’y endors profondément jusqu’au lendemain matin, couchée sous une bâche. En sortant le matin, je vois 5 soldats volontaires qui doivent se diriger vers Calais. Le 16, nous passons la nuit dans une villa abandonnée, la villa des sirènes. A cinq heures nous sommes debout car la dame de la villa voisine qui en a la garde vient nous dire que l’on signale des hulans aux environs. Nous marchons le long des dunes, chose peu pratique car le sable entre dans les souliers et me fait mal. Mais chose encore plus triste, nous avons faim et pas moyen de trouver quoi que ce soit pour manger. Nous voyons quelques sentinelles belges qui nous donnent quelques boites de sardines et même du vin mais, hélas, eux non plus n’ont pas de pains. A Coxyde-Bain, nous voyons des réfugiés installés dans une villa abandonnée qui nous donnent enfin un peu même avec du café. C’était même du pain tout chaud et fait sans levure. Nous le mangeons quand même de bon appétit. Nous pouvons enfin monter dans une voiture qui nous conduit à La Panne. Ils nous ont dit de continuer sur Calais après avoir pris un petit repos. La nuit tombe quand nous arrivons à Ghyvelde et après bien des recherches, l’on parvient quand même à se loger, les soldats dans une grange et moi dans une auto qui se trouve sur la Place de l’Eglise.

Ghyvelde : Route de Furnes – Pont du Chemin de Fer Le 17 octobre. Il m’est impossible de me remettre en route car un mes pieds me font horriblement souffrir et ne sont plus que plaies. J’apprends que mon frère est à Dunkerque chez la famille Depaepe et je pars en voiture jusque Leffrinckoucke et de là dans une voiture d’ambulance jusqu’à Dunkerque. Le 22 octobre, je repars de Dunkerque pour Furnes. J’apprends, au bureau de la place que la 5ème D.A se trouve à Dixmude. Je prends cette direction et, en cours de route, je rencontre beaucoup de blessés et j’an aide même quelques-uns à refaire leurs pansements. Une voiture d’ambulance passe et le chauffeur me dis : « Mme, si vous voulez, vous pouvez monter dans ma voiture car nous avons beaucoup de blessés là-bas et nous les conduirons bientôt à Oostkerke dans une grande ambulance où il y a beaucoup de docteurs et une vingtaine de brancardiers. » Arrivée là, je dis au commandant : « Monsieur, je crois qu’ici je ne puis pas vous être utile car vous avez un grand nombre de personnel. » – « Vous avez raison, Madame, si vous voulez avoir de la besogne, je vais vous faire conduire par un de mes hommes près de l’église où se trouve un petit poste et il n’y a pas de docteur. »

Ruines de l’église de Oostkerke Arrivée là, je suis bien dans ce poste mais suis aussi triste car je n’ai rien pour offrir à mes blessés. J’y trouve quatre fusiliers français et bientôt une voiture vint les chercher. La nuit tombe noire et lugubre pendant que le canon tonne sans cesse et que les obus continuent à tomber sur Oostkerke. Comme je n’ai pas mangé depuis le matin, la faim commence à se faire sentir mais pas moyen de trouver quoi que ce soit. Toute la nuit je reste éveillée car à tout moment on m’apporte des blessés et comme je n’ai qu’une bougie, il faut l’éteindre après chaque pansement. Le 24 octobre. Au matin, le canon tombe et plus fort que jamais. L’on se demande si on va pouvoir garder nos positions. Plusieurs jours et nuits se passent et je ne sais plus quel jour nous sommes. J’ai recherché dans tous les coins du poste afin de trouver quelque chose pour manger après le départ de mes blessés. Je trouve quelques biscuits et des sardines et même une gourde avec un tout petit peu de vin. La faim et la soif m’aveuglent et manque de tout. Le 26 au matin. Je n’ai pas encore dormi depuis mon arrivée à Oostkerke mais ce jour devait être inoubliable pour moi car je vois des soldats français dans le village. Ils sont fort étonnés de voir une femme et n’osent me causer mais l’un, plus hardi, s’approche de moi et me demande : « Il y a longtemps que vous êtes là, Madame ? – Je réponds : Cinq jours. – Par qui êtes-vous ravitaillée ? me dit-il. – Par personne, je n’ai mangé que ce que j’ai trouvé. – Oh, Madame, permettez-moi de vous offrir, un peu de notre cuisine. Je suis le cuisinier du 19ème bataillon de chasseurs et je crois que vous n’aurez plus faim tant que nous serons ici. » Je le suis dans la cuisine où il me verse un grand quart de litre de vin dans une gamelle. Je le bois presque d’un trait et j’ignore s’il était bon ou mauvais mais il me semble que je n’en ai jamais bu de meilleur. Ils me font également quelques pommes frites avec Beefsteak et l’on me trouve même un camembert comme dessert. Il me semble que je rêve avec un pareil festin. Le soir ils viennent également me chercher pour dîner pendant qu’un chasseur monte la garde à mon poste. Je passe encore une nuit blanche mais vers 4 heures du matin je n’ai plus la force de résister au sommeil qui me terrasse et le m’affale sur un brancard avec un peu de pailles. 27 octobre. Le bombardement redouble d’intensité et il m’arrive beaucoup de blessés. Les pansements me manquent et je ne vois d’autres moyens que de déchirer mon linge que j’ai dans mon sac. Je vois une voiture qui vient deux fois par jour chercher mes blessés. J’ai su après que le brave qui conduisait était Robert de Broqueville. Les obus ne cessent de tomber sur Oostkerke et tout le monde se sauve même un docteur du 2ème chasseur qui est arrivé la veille à mon poste et qui prend la direction de Lampernisse.

Charleroi Vers 3 heures de l’après-midi, un artilleur arrive et viens me demander si je pouvais m’occuper d’un de ses camarades blessé. Il ne fallait pas me le demander ! Bientôt on m’apporte un grand jeune homme de 23 ans, Léon Gérard de Thuin. Comme moi, il est batelier. Il souffre beaucoup mais ne se plaint pas. Malheureusement je vois qu’il est perdu. Un éclat d’obus a traversé sa poitrine de part en part. Son camarade me demande : « Comment le trouvez-vous ? – Très mal, répondis-je Alors va chercher l’aumônier car je vais mourir dit alors le blessé à son camarade Arthur ! Restez près de lui dis-je, j’irai chercher l’aumônier.» Mais à peine revenue, à peine les huiles saintes reçues, qu’il est mort. Alors ses trois camarades se jetèrent sur son cadavre en pleurant et en criant : « Léon, Léon, je te jure que tu seras vengé». Tous nous avons les larmes aux yeux et nous le transportons dans l’église dans le cas où j’aurais d’autres blessés à recevoir. Le 28 octobre. Le bombardement devient de plus en plus fort et sous une pluie d’obus, nous parvenons quand même à enterrer le malheureux Gérard dans un jardin de maison. Le chef de musique du 2ème chasseur qui viens d’arriver me conseille d’aller avec eux s’abriter près de l’église mais je réponds : « Oh chef, je crois qu’il fait plus dangereux près de l’église que dans notre petit poste car on ne le voit presque pas et puis… Ce n’est pas la peine que je me dérange car mon ange gardien me soigne pour ça. – Je ne comprends pas quelle femme vous êtes dit-il. » Le 29 octobre. Toujours des obus sur obus. C’est terrible de vivre là-dedans. Il m’arrive des blessés toute la nuit. Nuit inoubliable, que j’ai quand même passée à Oostkerke. Le 30 octobre. Des troupes indigènes arrivent en renfort mais bientôt, ils sont reçus par une vraie pluie d’obus et de shrapnells. Un obus tombe sur le poste de secours du 19ème chasseur français et il y a plusieurs tués. Même l’ordonnance du major avec son cheval. Nous transportons tous les blessés dans l’église et presque tous se meurent. L’église paraît bien lugubre. Le 31 octobre. Au matin, je vais cueillir toutes les fleurs qui se trouvent encore dans ce qui reste des jardins à Oostkerke pour ensuite les jeter sur le cercueil des malheureux qui sont morts loin de leur patrie. Après quelques discours prononcés par leurs chefs, la tombe se referme sur eux. « Dormez en paix, chers héros, vous qui avez donné votre sang et votre vie pour une cause juste et sacrée. » Quelques temps après, arrive Mr de Broqueville et comme il a entendu le bombardement sur Oostkerkee, il croyait plus m’y trouver et il me félicite bien fort. 1er Novembre. Toussaint, fête des morts, hélas oui, car nous ne voyons presque rien d’autres. Le service sanitaire du 2ème grenadier que j’ai eu le plaisir de voir à Puurs vient d’arriver. Les frères mineurs Eugene et Marie vont faire la messe à Lampernisse et ils me rapportent du lait et des œufs. 2 novembre. Il arrive de l’artillerie française et bientôt le bombardement recommence. L’on voit des combats d’avions sur Caeskerke. 3 novembre. Il fait un peu plus calme et l’on voit un ballon captif au loin. Un silence lugubre plane sur Oostkerke. 4 novembre. Au matin arrivent des tirailleurs indigènes. Les médecins-majors me demandent l’abri car il pleut. Je les fais rentrer dans ma petite cuisine et je leur fait même une tasse de café avec celui qui m’a été donné par des habitants revenus voir leurs maisons. Vers le soir, ils reçoivent des ordres de partir vers Dixmude. 5 novembre. Ouvrant la porte de mon petit poste, je suis toute surprise de voir un régiment de hussards français dans la plaine. En face un capitaine s’avance vers moi et me demande si c’est vrai que j’en ai assez de toutes les misères comme il l’a appris des officiers des chasseurs. Je répondis : « Cela est vrai, capitaine, mais que voulez-vous c’est la guerre. » Vers midi arrive toute une compagnie de brancardiers dans mon poste et comme je n’ai presque plus de blessés, je demande à Mr de Broqueville quand il arrive, si je peux quitter mon poste pour aller à Dixmude. Une ambulancière anglaise l’accompagne. Nous allons chercher des blessés un peu partout mais Mr de Broqueville et la demoiselle anglaise ne veulent pas me laisser à Dixmude car ils avaient beaucoup de blessés marocains et ils ne voulaient pas me perdre comme cela. La demoiselle me dit de même : « Vous êtes trop précieuse. » Je remonte donc en voiture et traverse la campagne dévastée (Lampernisse, Pervijse, Forthem) et arrivons ensuite à Grognée, là où se trouve un poste de secours des fusiliers marins commandé par le médecin major Petit qui a été blessé à Saint-Jacques Cappelle.

Fusiliers marins opérant dans le Nord Alors, monsieur de Broqueville me confie à lui et nous y dinons tous ensemble. Les voitures partent ensuite pour Furnes. Le soir, je dîne avec le major qui est tout désolé de ne pouvoir m’offrir qu’un brancard et une couverture pour passer la nuit. Je lui dis alors : « Ce n’est rien Monsieur le Major, je suis habituée à cela. – Oui, dit-il, l’air surpris, alors tout va bien. » Les brancardiers placent alors le brancard tout près du poêle avec une couverture et je me couche toute habillée et m’endors bientôt d’un sommeil profond. Le matin, je suis quand même surprise dans cette grande cuisine et il me semble que je rêve : comme j’avais enlevé mes souliers, je ne les reconnus plus car les soldats les avaient cirés ! J’aide à faire quelques pansements, nous allons à St-Jacques-Oude-Capelle à travers champs rechercher des blessés, un officier, 12 brancardiers et moi-même. Il fait très mauvais, surtout qu’il faut passer plusieurs ruisseaux que nous sommes obligés de sauter. A notre retour, je vais à Dixmude avec le major rechercher les blessés et ensuite le major me charge d’une commission pour les officiers des fusiliers marins qui sont à Forthem.

Fusiliers marins français en Belgique Sa voiture m’y conduit et alors, il me prend l’envie de retourner à Furnes. En cours de route, sur le tram de Forthem à Furnes, je rencontre des officiers avec qui j’ai travaillé à Puurs. Je revois aussi monsieur de Broqueville auquel je demande un laissez-passer car j’ai appris que l’on bombarde Ypres et que toutes les ambulances sont parties. Le soir, je retourne à la maison où j’ai logé à mon retour de Hollande. Les personnes sont contentes d’encore pouvoir me donner l’hospitalité mais la première nuit, il m’est impossible de dormir. Depuis le 22 octobre, je n’ai plus dormi dans un lit et ne me suis jamais déshabillée. Le lendemain, cela va un peu mieux et, petit à petit, je reprends l’habitude de dormir dans un lit. Je revois aussi le soldat Duchesne, mon ancien compagnon de voyage en Hollande. Je suis heureuse d’apprendre qu’il a été cité à l’ordre du jour du régiment pour avoir ramené les voitures de Hollande et je revois également Henri De Brauwer ainsi que beaucoup d’autres de la 2ème D. A . 18 novembre. Après avoir fait mettre mes papiers en ordre, au matin, je me dirige vers Ypres à pieds. A Elzendamme, deux gendarmes du poste me font prendre du café. J’accepte avec plaisir car il me tombe de la grêle et le vent est très fort. Ma joue gauche est un vrai glaçon, alors, ils ne veulent plus me laisser partir à pieds et dit le chef « Vous monterez dans la première voiture qui va passer. » Une auto arrive, ils l’arrêtent et me font monter dedans. Bientôt, nous arrivons à Ypres. La ville est comme morte et l’on ne voit âme qui vive. Arrivée rue de Lille, je vois deux messieurs qui me demandent si je sais où aller. Je dis : « non. – Je vais vous expliquer, où est l’ambulance, dit-il, seulement il n’y a plus personne. » Comme nous sommes en train de causer, l’on voit deux hommes venir vers nous. La brume commence à tomber et je vois deux soldats anglais qui me disent : « Sister, come wendeer to couvent two sisters or much wemmen . » J’ai su après qu’ils venaient chercher du secours car un obus était tombé sur le couvent des Sœurs Noires. Deux religieuses étaient blessées et le vicaire tué sans compter beaucoup d’autres victimes. Aussi le spectacle est affreux. Les blessés sont presque toutes des vieilles femmes même des folles. Nous les plaçons toutes sous les galeries de l’école des Sœurs de Marie. Nous sommes aidés par les bonnes Sœurs de Marie. Elles sont très aimables pour moi et me prie de prendre un peu de bouillie, chose que j’accepte de bon cœur car depuis le matin, sauf le café offert par les braves gendarmes, je n’ai rien pris. Je fais encore un petit tour dans la ville et nous trouvons plusieurs blessés auxquels nous donnons de bons soins. Vers 7 heures, nous revenons au couvent près des Sœurs qui sont bien contentes de nous revoir. Ce jour ne devra jamais s’effacer de ma mémoire. Les soldats anglais couchent dans le grand corridor et moi avec les Sœurs dans la cave avec quelques réfugiés dont la maison a été détruite. Le bombardement continue aussi fort. Le 12 novembre, vers 5 heures du matin, l’on vient nous demander du secours car un obus est tombé sur la maison Baus. Il y a 6 tués et 7 blessés, tous de la même famille. Je remarque un homme qui y travaille avec ardeur. A ma grande surprise, après le déblaiement, je vois que c’est un prêtre et j’apprends que c’est le curé Delaere de St-Pierre.