Le calvaire des habitants du village ardennais de Maissin.

[article]

[article]

|

Jean-Baptiste Eugène Ponsard, 54 ans, tué à Maissin.

Jean-Baptiste Eugène Ponsard, 54 ans, tué à Maissin.

|

|

Monsieur l’abbé Alphonse Maréchal,25 ans, tué à Maissin.

Monsieur l’abbé Alphonse Maréchal,25 ans, tué à Maissin.

|

|

Armand Maréchal, 23 ans, tué à Maissin.

Armand Maréchal, 23 ans, tué à Maissin.

|

|

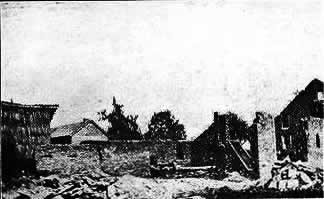

Maissin – Maisons incendiées sur la route de Lesse-Redu, le long de laquelle se livra un sanglant combat à la baïonnette.

Maissin – Maisons incendiées sur la route de Lesse-Redu, le long de laquelle se livra un sanglant combat à la baïonnette.

|

|

Maissin – Cimetière dans son état primitif.

Maissin – Cimetière dans son état primitif.

|

|

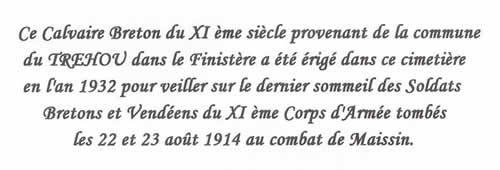

Couverture du fascicule, écrit par l’abbé Paul Gérard, sur laquelle se trouve le « Calvaire Breton ».

Couverture du fascicule, écrit par l’abbé Paul Gérard, sur laquelle se trouve le « Calvaire Breton ».

|

|

L’origine du Calvaire Breton.

L’origine du Calvaire Breton.

|

|

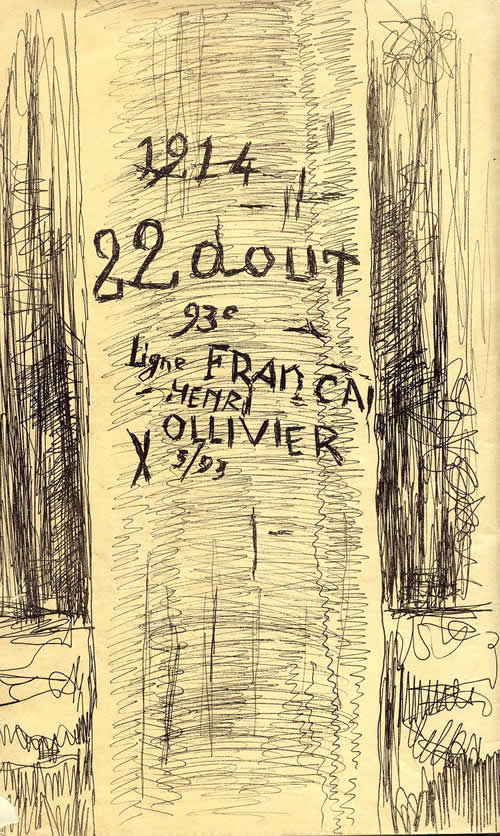

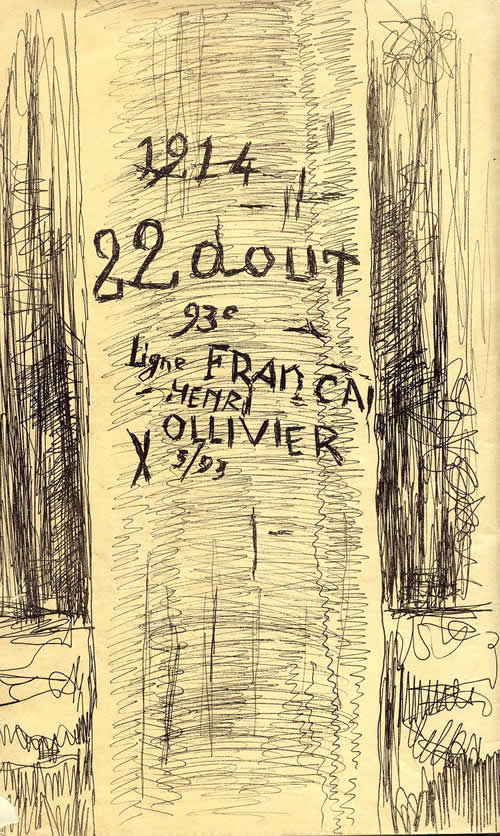

Tronc d’arbre gravé.

Tronc d’arbre gravé.

|

|

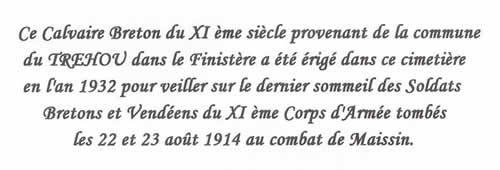

Explication de la gravure sur le tronc d’arbre.

Explication de la gravure sur le tronc d’arbre.

|

|

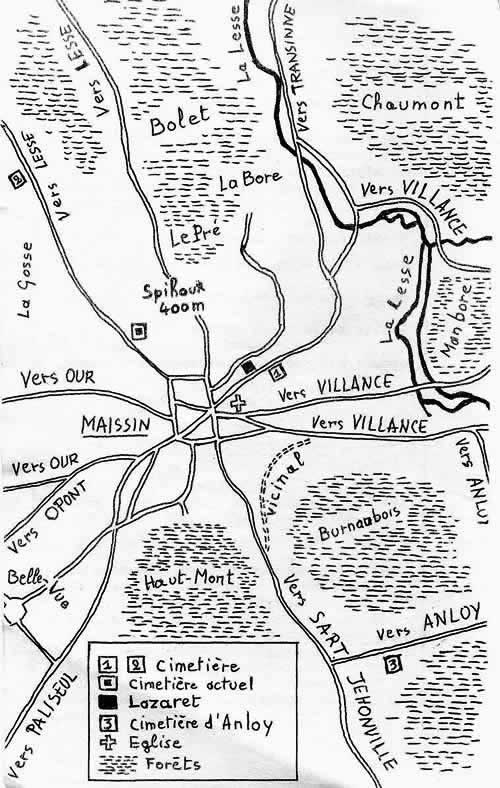

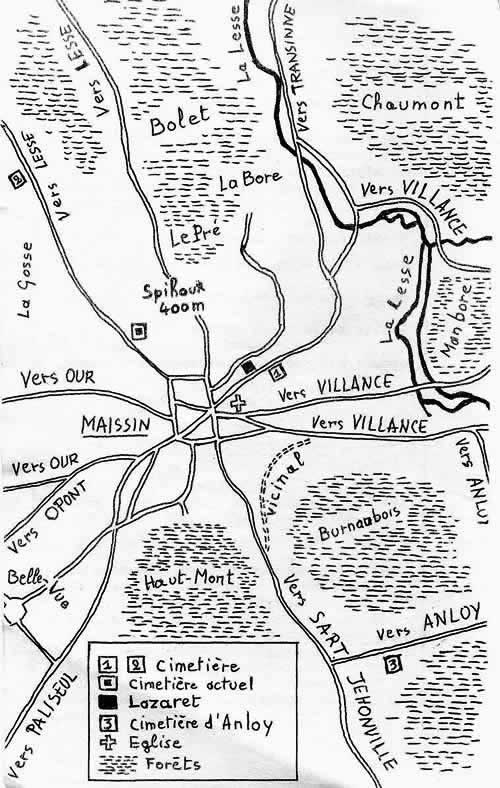

Croquis du village de Maissin.

Croquis du village de Maissin.

|

|

Publicité de l’hôtel « Relais de la Lesse » incendié en 1914 et pillé en 1940.

Publicité de l’hôtel « Relais de la Lesse » incendié en 1914 et pillé en 1940.

|

|

Croquis représentant l’hôtel « Relais de la Lesse ».

Croquis représentant l’hôtel « Relais de la Lesse ».

|

| | | |

|

La journée du 22 août 1914

Le 22 août ,150 uhlans faisaient leur apparition au village. L'armée

allemande occupant les alentours et les hauteurs de Villance, avait braqué ses

canons et ses mitrailleuses sur Maissin. Les Français, de leur côté, venant

par la route de Paliseul, avaient pris position du côté de la ferme de

Belle-Vue, face à l'ennemi, sur la route d'Our, de Jéhonville et dans les bois

de Haumont pour leur aile droite tandis que leur aile gauche s'étendait vers

les Raulys, du côté de Lesse. Bientôt l'infanterie allemande s'établit dans

le village. A 14 h. 40, ordre est donné d'engager la bataille. Après un vif

combat sur la gauche de la route d'Our, les Français rentrent à Maissin. Il

est 17 h. 30; le régiment perd son chef, le commandant Guillaumet. C'est la

mêlée générale. Après une lutte de six heures et plusieurs charges à la

baïonnette, les Français sont maîtres de la situation à 19 h.00.

Pendant qu'une grêle de balles et d'obus s'abattait sur

Maissin, une

partie de ses habitants au péril de leur vie, s'enfuyaient dans les champs et

les bois pour y chercher un abri; les autres se cachaient dans les caves. Au fur

et à mesure de leur arrivée dans les maisons, les Allemands chassaient

les habitants au dehors, en les bousculant, retenaient les hommes, et mettaient

le feu. Trente-six maisons furent réduites en cendres au cours de cette

journée. Voici quelques témoignages:

Croquis représentant l’hôtel « Relais de la Lesse ».

Les frères Gérard

L' hôtel Gérard-Dury avait été aménagé en ambulance, 30 lits

attendaient les blessés et le drapeau de la Croix- Rouge était arboré. Les

soldats enfoncent portes et fenêtres et envahissent la maison. Joseph

Gérard remonte de la cave pour se mettre à leur disposition, ils le mettent

en joue et le suivent en poussant des hurlements. L' abbé Gérard, son frère,

exhibe les pièces officielles de la Croix-Rouge,: les soldats les lui

arrachent et les mettent en pièces, puis se font servir à boire. Tout à coup

on constate que le feu est dans la grange. Les jeunes gens essaient de

l'éteindre mais les soldats les en empêchent et rallument l'incendie une

seconde fois. On l'éteint de nouveau. Ils le remettent une troisième fois.

Seize personnes qui se sont abritées dans la cave doivent alors s'éloigner de

la maison en feu, escaladent les haies et prennent le chemin de la Lesse. Les

campagnes sont remplies d'Allemands, les balles sifflent de toutes parts: l'un

deux est atteint à la jambe par une balle. A la tombée de la nuit, ils

parviennent enfin à atteindre la Lesse. L'abbé Gérard, lui n'a pas pu fuir: il

est pris en otage et de 14 h à 18 h 00, il sert de bouclier vivant à un soldat

qui lui place son fusil sur l'épaule et s'en sert comme appui.

Enfermés dans la cave de leur maison en feu

Chez Honoré

Lambin où sont réfugiées les familles de Gustave Pirot et de Henri Baudart, les Allemands pénètrent dans la cave, mettent le

revolver au front

à Gustave Pirot, puis le dévêtent totalement. Bientôt la maison est en feu

et les soldats repoussent dans la cave les habitants qui tentaient de

s'échapper aux flammes. Grâce à un outil de fer, le soupirail est élargi et

de justesse, les habitants peuvent fuir en emmenant les quelques femmes qui

déjà s'étaient évanouies.

Joseph, torturé par des ulhans

A 14 heures, au moment du recul des Allemands dans la rue qu'il habite,

Josepf Chaudrel essaie d'éteindre le feu à sa grange: deux uhlans le

saisissent et lui entourent la ceinture d'une grosse corde, dont ils

attachent les bouts à leurs chevaux. Puis ils l'entraînent derrière eux

vers Villance, lui faisant traverser à la course les haies, les fossés , les

ravins et la Lesse elle-même. Arrivé au hameau de Lesse; Joseph Chaudrel qui

compte 67 ans est laissé à demi-mort sur la route.

Tuée par une balle perdue

Plusieurs personnes moururent tragiquement pendant la journée du 22 août:

Julia Godart, 24 ans parvint à fuir de sa maison en feu en sautant par une

fenêtre, malheureusement réfugiée chez Janson, elle est atteinte sur l'heure

de midi d'une balle qui avait traversé la fenêtre.

Louis meurt à la place d'Anna

Louis Willième, 22 ans, s'était réfugié avec sa famille dans la cave de Mme veuve Nicolas Gérard.

Bientôt on se rendit compte que la maison étai en feu. Au moment où ses

occupants tentent de fuit, et où Anna Gérard arrivait sur le seuil, un

Allemand tira sur elle: elle fit un brusque mouvement qui lui sauva la vie;

malheureusement la balle atteignit à la tête Louis Willième. Il fit encore

quelques mouvements et alla s'affaisser au pied d'un mur voisin. Des flammèches

mirent le feu à son corps. Quand on l'inhuma le 25 août, on ne retrouva qu'un

amas de chairs carbonisées.

Jean- Baptiste, père de huit enfants, abattu devant les siens

Jean-Baptiste Ponsard, 54 ans, père de 8 enfants,

était au milieu des siens quand trois Allemands vinrent briser les vitres à

coups de baïonnette vers 11h 30. Comme il gagnait la cave, un soldat tira sur

lui à bout portant; atteint au cœur, il tomba dans l'escalier et ne tarda pas

à succomber. Les soldats tirèrent aussi sur sa belle-fille, Germaine Liban,

qui tenait dans ses bras un petit enfant et la blessèrent à la jambe.

Quand aux religieuses qui tenaient l'école elle racontèrent: "Il

était 11 heures quand les Allemands nous amenèrent leur premier blessé. A ce

moment, ils avaient déjà mis le feu à la vieille brasserie et à la maison

Gérard. Les Français s'avancèrent alors jusqu'à proximité du presbytère. A

12 h 30, la maison Joseph Gérard - Grandjean brûlait et les habitants après

s'être évadés par une lucarne, se cachaient sous une caisse derrière la

cure. Bientôt l'ennemi s'avançait pas à pas jusqu'au centre du village et

incendiait le magasin Degive, après avoir sauvagement expulsé les

civils. C'est à 14 heures 30 que les Allemands ont commencé à reculer et que,

de dépit, sur un signal donné par un officier, ils ont mis le feu à notre

quartier (maisons Omer Borre, Clément Lefevre, Paul Crasset, Léon Lebutte et

Joseph Yante). A 15 heures, c'était le tour d'une autre rue comprenant l'

hôtel Gérard-Dury, les maisons Poncelet-Lefevre, Augustin Lefèvre, Alphose Gillet, Jules

Coulon, Eugène Gruslin, Henrion et Joseph Crasset. Poursuivis par

les Français, les allemands se retirèrent dans les campagnes, où il y eut des

charges à la baïonnette, puis dans les bois. Il était 18 h. 30 quand nous

vîmes arriver l'infanterie française. Des soldats exténués, mais très

courageux vinrent nous demander un morceau de pain. Ils firent 40 prisonniers

à la gare, qu'ils gardèrent dans la remise de la boulangerie Golinvaux, mais

qui leur furent repris le lendemain. Tandis que les Allemands emmenaient leurs

blessés vers Transinne, les Français déposaient les leurs à l'école -nous

en avons reçu plus de cent- et dans des maisons particulières."

Le curé de Maissin quant à lui, parcourut la campagne pour donner les

secours religieux aux soldats dont bon nombre portaient au cou le

chapelet...

Une vision dantesque

En soirée, Maissin offrait un spectacle effrayant. La sinistre lumière

des incendies, les nombreux cadavres d'hommes et d'animaux qui jonchaient les

rues et dont la vue épouvantaient les vivants, la désolation des pauvres gens

sans abri, les cris et les plaintes de blessés et des moribonds, tout cela

semait dans les cœurs l'horreur et la consternation. Bon nombre d'habitants,

environ 120 prirent la nuit le chemin de la France, tandis que d'autres fuyaient

vers les villages voisins, mal vêtus, mal chaussés, sans nourriture et sans

argent

Le 23 août

Le 23 août, les Allemands ayant reçu du renfort, ils tentent de reprendre

le village. Dés l' aurore, c'est le torrent guerrier qui passe à nouveau sur le

village. Les incendies se rallument , l'église est bombardée, les mitrailleuses

ennemies tirent sur les maisons intactes et sur la Croix-Rouge.37 maisons sont

incendiées. A 9 heures, les Français battent en retraite et vers midi on peut

dire que la bataille est vraiment terminée. A 15 heures, les habitants quittent

leurs abris et constatent les dégâts. Que de ruines! Que de cadavres de

soldats! Quelle infection s'exhalait déjà des corps d'hommes et d'animaux qui

gisaient le long des routes! A la ferme Castus les blessés français périrent

carbonisés: Paul Crasset a vu ces malheureux passer la tête à travers une

lucarne d'écurie et on y a retrouvé leurs ossements calcinés. Chez Edmond

Etienne, deux blessés ont pu gagner la cave, d'où ils sont retirés en vie le

25. Les religieuses ont vu les Allemands mettre le feu à une meule près de la

maison Chenot pour y brûler un soldat français, dont on retrouva les restes.

C'est la fin du monde, s'écriaient les vieilles gens. Et comment consoler tant

d'âmes désolées? L'émoi fut grand quand on apprit qu'il y avait de nouvelles

victimes parmi les civils.

La mort de Constant Haniset

Une scène atroce s'était passée au café de Joseph Lebutte, la première

maison en venant de Villance. En y arrivant à 5 heures du matin, les Allemands

chassent brutalement en dehors les sept personnes qui sont découvertes à la

cave et les alignent , hommes, femmes, enfants, sur le chemin, pour les

fusiller. L'un deux dit à Mme Lebutte: " Toi venir avec ton enfant, avec

moi, et si un français caché dans la maison, toi percée avec baïonnette!". Trois officiers viennent remplir leur gourde d'alcool, de

nombreux soldats vont boire abondamment à un fût de genièvre, puis amoncelant

meubles et literies, ils les arrosent d'essence et y mettent le feu. La fumée

envahit la cave, les gens se précipitent vers le soupirail et peuvent

sortir à peu près sains et saufs; mais quand passe Constant Haniset, 34

ans, époux de Céline Chaudrel, les Allemands lui arrachent des bras sa petite

fille de 3 ans et, sans provocation d'aucune sorte, le forcent à se mettre à

genoux, puis à se coucher à plat ventre sur la route et le tuent de deux coups de

revolver. Pendant ce temps les autres civils ont été écartés et

c'est l'enfant de trois ans qui court se jeter dans les bras de sa mère en

criant "Maman, ils ont tué papa!".

Un gendarme pensionné assassiné

Constant Hubert, gendarme retraité, 47 ans, était descendu dans la cave de

sa maison avec son épouse Marie Bauwens, au moment de l'arrivée de l'ennemi

vers 9h. 30. Entendant un vacarme affreux au rez-de-chaussée, il dit à son

épouse : "Nous sommes perdus, faisons notre acte de contrition!" .

Deux soldats pénètrent à la cave en criant: " Ah! nous les

tenons!". Les pauvres gens se mettent à genoux, joignent les mains, et

demandent grâce. "Pas de grâce! ", telle est la réponse. Constant

Hubert reçoit une balle dans la tête et tombe raide mort. Pendant que les

assassins s'éloignaient, Mme Hubert s'étendit sous quelques planches, où elle

resta sans bouger jusqu'au lendemain à 11 heures.

Sorti de sa maison incendiée, la tête en bas sur une échelle

François Giot, 80 ans, se voyant entouré de flammes sortit de son lit et

parut à la fenêtre, en criant secours. Après l'avoir tourné en dérision,

des Allemands appliquèrent une échelle au mur et le descendirent tête en bas;

puis ils l'abandonnèrent le long d'un chemin, où il resta jusqu'à ce qu'il

fut découvert par sa fille le 24 août. Il mourut quelques semaines plus tard.

Un revolver sur la poitrine

Ainsi qu'il a été dit, le combat cessa vers midi, mais la traque de civils

n'avait pas pris fin . Arrivant à 16 heures chez Jules Willième, les Allemands

mirent le feu à la maison. Puis expulsant les deux familles qui s'y trouvaient,

ils leur firent traverser le village, s'abritant derrière elles, "pour

éviter, disaient-ils, les balles des français". Ces gens furent mis en

joue et frappées à coups de crosse. Clarisse Chaudrel, épouse Willième, fut

blessé au bras. "Où est le curé? lui criait un soldat

haineux; il a mis des français au clocher pour tirer sur nous !" Et lui

mettant le revolver sur la poitrine: "A ton âme ! Où est le curé?"

Une mère perd ses deux fils

L'abbé Alphonse Maréchal, 24 ans, étudiant en théologie au séminaire de

Namur, fut tué, ainsi que son frère, dans l'après-midi du 23 août. Leur

maison ayant été incendiée la veille, ils s'étaient d'abord réfugiés, avec

leurs parents, dans la cave de Séraphin Dermain, leur voisin. Comme les

Allemands venaient tirer des coups de feu par le soupirail, ils se cachèrent à

13 heures dans un fournil attenant aux ruines de leur maison, où, blottis

dans un coin, ils récitèrent le chapelet. A 14h. 30, des Allemands

remontèrent le village et se dispersèrent dans les jardins en faisant du

vacarme. A ce moment, l'abbé Maréchal parut sur le seuil et se rendit compte

qu'un soldat le mettait en joue, à une distance de 50 mètres ; il leva

les bras, pour montrer qu'il était sans arme, mais déjà une balle l'avait

atteint à l'abdomen. Il chancela et vint tomber dans les bras de sa mère en

criant : "Maman, maman!" On l'étendit sur un matelas. en allant

chercher à boire pour le blessé, sa mère découvrit dans la cour de sa maison

le cadavre de son autre fils, Armand Maréchal, 25 ans, le cou transpercé d'une

balle. M. le curé, qui se trouvait à la Croix-Rouge, fut mandé d'urgence et

l'abbé blessé lui dit : "donnez-moi l'absolution". Transporté à

l'ambulance, il fut examiné le soir par un médecin français. Le lendemain

matin, ayant été mis à sa demande devant le cadavre de son frère, il dit :

"Je serai bientôt comme lui!". Il mourut vers midi.

Amélie, criblée de balle à l' âge de 75 ans

Amélie Thémans, 75 ans, prit la fuite quand elle vit le feu aux maisons

voisines et alla se blottir dans une carrière. Dans la soirée du 24 août, des

passants entendirent les appels plaintifs d'Amélie. On la retrouva criblée de

balles, ramenée au village, elle mourut le 6 septembre.

Maissin – Maisons incendiées sur la route de Lesse-Redu, le long de laquelle se livra un sanglant combat à la baïonnette.

Et après ces deux jours...

Les témoins du drame de Maissin attestent que l'aspect du village après ce

combat était indescriptible. On ne pouvait pour ainsi dire se tourner d'aucun

côté sans apercevoir des cadavres, parfois amoncelés. On marchait dans des

flaques de sang humain. Ce fut bientôt une pestilence qui croissait d'heure en

heure. Le 24 août, l'air en était vicié et la plupart des cadavres étaient

noirs. Les animaux des étables hurlaient de détresse et de faim. Les gens

étaient hébétés et s'abordaient en pleurant. A peine avaient-ils la force

d'échanger leurs réflexions sur les scènes tragiques qu'ils avaient vécues.

Le capitaine Cremer réquisitionna les hommes à vingt kilomètres à la ronde

pour la sépulture des cadavres. Plus de 500 civils, venus de Villance, de Libin, de

transinne, de Redu, de Sechery, de Sart et même de Chanly et d'Hatrival furent employés à cette sinistre besogne, qui se continua du 24 au

30 août. Les chevaux et les bêtes à cornes furent transportés, à l'aide de

chariots et de traîneaux, dans une carrière abandonnée de la route de

Sart. Malgré le vif désir des civils, l'identification des soldats français

se fit sans soin ni scrupule. Quant aux blessés, ils furent transportés dans

les quelques maisons restées debout et dans un lazaret créé à l'entrée du

village, sur le chemin de Transinne. Des jeunes filles et des femmes dévouées,

sous la direction des religieuses de la Providence, pansèrent les plaies du

corps, tandis que le curé et M. l'abbé Paul Gérard administraient les secours

spirituels. Après le combat, 800 allemands séjournèrent au village une dizaine

de jours.

Et dans les villages avoisinants?

A Transinne, une ambulance fut installée et fonctionna pendant plusieurs

semaines. A Redu, le 24, une cinquantaine de blessés français appartenant au

64° régiment d'infanterie. L'un deux, Pierre Lelièvre, 2° compagnie, 64°

régiment d' infanterie, mourut le 25 août et fut inhumé au cimetière

paroissial. Il fut impossible de trouver un médecin pour soigner ces nombreux

blessés; ce ne fut que le 27 qu'ils furent visités par le chef du lazaret de

Libin, qui les fit emmener à Libin, Roumont, Libramont. Ceux qui étaient

dirigés vers Libramont furent laissés sur des véhicules par une pluie

battante jusque vers 2 heures du matin, puis furent chargés sur des wagons à

bestiaux et emmenés en Alllemagne. A Our, dans la journée du 22 août, les

Français organisèrent la Croix-Rouge à l'école communale et chez Mme veuve

Martin. Bientôt 3.000 blessés du 11° corps, venant du combat de Maissin, y

reçurent des soins. Le 23, vers 2 heures du matin, les troupes en déroute

venant de Maissin traversèrent le village et emmenèrent la plupart des

blessés. Il n'en resta qu'une quinzaine, plus gravement atteints, qui furent

transportés au couvent d'Abys, puis dirigés vers l' Allemagne. Le capitaine

Tournai, l'adjudant d'artillerie Fontaine et un simple soldat moururent à Our

et y restèrent inhumés au cimetière, jusqu'à ce

qu'ils furent transférés au cimetière général de Nollevaux, en juillet

1918, avec deux soldats, blessés à Maissin, que les habitants avaient trouvés

morts dans les campagnes.

Et aujourd'hui...

En décembre 2.000, nous avons retrouvé les descendants d'une famille de

Maissin. C. M. se souvient de sa grand-mère. Son premier mari fut un

de ces hommes qui furent réquisitionnés pour ensevelir les soldats. On l'a vu

plus haut, les conditions dans lesquels dut s'effectuer ce travail furent

catastrophiques et provoquèrent rapidement une épidémie de typhoïde

qui sema à nouveau la mort parmi les civils comme si la guerre n'avait pas

encore suffit à cette tâche. Le premier mari de la grand-mère de C. M.

ramena une baïonnette trouvée sur le champ de bataille à la maison. Peu

après, il succomba de la typhoïde entraînant dans la mort sa petite fille. La

baïonnette française, ramassée sur le champ de bataille fut longtemps

accusée d'avoir amené la maladie dans le foyer. On la remisa dans l'endroit le

plus obscur du grenier. Longtemps après, on redécouvrit ce témoin silencieux

d'un drame lointain.

Combien de civils succombèrent de la typhoïde après la bataille? Une

enquête dans les registres des paroisses devrait être effectuée pour

répondre à cette question. On peut présumer que l'épidémie fut une

catastrophe mais jamais nulle part, on n'en fit mention... Que représentait

finalement le sacrifice de quelques villages dans une guerre de quatre ans faite

d' épisodes se surpassant à chaque fois en horreur et en

cruauté?

Dr Loodts P.

Sources : - Chanoine Jean Schmitz et dom Norbert Nieuwland: Documents pour

servir à l'histoire de l'invasion allemande dans les provinces de Namur et de

Luxembourg, sixième partie, tome 7, La bataille de Neufchateau et de Maissin,

G. Van Oest et Cie Editeurs, 1924.

Souvenirs d’un témoin en premières lignes allemandes

Couverture du fascicule, écrit par l’abbé Paul Gérard, sur laquelle se trouve le « Calvaire Breton ».

Avant propos.

Depuis mon retour à Maissin et même avant, j’ai été souvent interrogé sur les événements de

1914 ; en conclusion de ces conversations, plusieurs personnes m’ont quitté en disant :

" Vous devriez publier vos souvenirs ". – J’ai toujours répondu par un " oui " évasif.

Au début de juin dernier un interlocuteur auquel j’avais montré ma documentation m’encouragea

avec insistance à la publier.

- Mais, dis-je, sachez que cela, aux yeux de beaucoup, tient de la légende.

- Précisément, répondit-il, c’est cela qu’il faut combattre. Vous, un témoin qui vous trouviez dans les premières lignes allemandes, vous devriez placer le flambeau de la vérité bien haut sur le candélabre. – Maissin serait mieux connu.

Mes hésitations se sont évanouies.

Avouerais-je que toute ma vie, j’ai caressé le rêve d’écrire une " plaquette " :

- qui rappellerait l’héroïsme déployé par les Bretons et les Vendéens,

- mais surtout qui garderait le souvenir de mes neuf concitoyens tombés sous les balles

allemandes,

- enfin, qui remettrait en mémoire les souffrances endurées par tous les Maissinois au cours de

ces journées à la fois glorieuses et douloureuses.

Aujourd’hui ce rêve est devenu une réalité. – Ce modeste travail a pu être mené à bonne fin

grâce à la collaboration de quelques amis que je remercie.

Chapitre I

Avant les 22 et 23 août 1914.

I. Déclaration de guerre – La cavalerie Sordet à Maissin.

Le 4 août 1914, au mépris de sa signature apposée au bas d’un traité solennel conclu en 1839,

l’Allemagne violait la neutralité belge.

En apprenant cet outrage infligé au Droit international par la force germanique, le monde a

tressailli d’horreur : une guerre mondiale dont on ne pourrait mesurer le désastre, allait

éclater.

L’Angleterre et la France, garantes de notre indépendance, donnaient aussitôt au Roi Albert I

l’assurance qu’elles combattraient à ses côtés.

Le 5 août, le Grand Quartier Général Français informait le gouvernement belge : qu’en vue

de déterminer l’importance des troupes allemandes massées à la frontière Est, le corps de

cavalerie Sordet se porterait dès le 6 août au nord de Neufchâteau.

Un escadron de cette cavalerie arrivait à Maissin le 7 dans la matinée : la population lui fit

un accueil délirant. Un poste de T.S.F. muni d’une antenne haute de 5 mètres est monté dans un

verger au centre du village. Nous, les jeunes curieux, nous ne comprenions rien aux

communications échangées.

Le lendemain cet escadron se dirigea vers Rochefort avec la mission d’explorer cette région.

Il nous revint deux jours après, ayant parcouru plus de 170 km par une chaleur accablante. Le

11, il nous quitta, disant : Nous nous rendons dans la région de Beauraing-Hastière en vue de

garder la rive droite de la Meuse : nous cédons cette place au gros de l’armée.

II. La IVème Armée Française : le 11ème Corps.

Il s’agit de la IVème Armée Française commandée par le général de Langle de Cary.

Concentrée au sud de Sedan sur la rive droite de la Chiers, le 16 août cette armée a reçu

l’ordre " de s’établir de manière à pouvoir prendre position, l’heure venue, sur le front

Rossignol-Neufchâteau-Maissin. "

Le 20 août, lui parvient l’ordre de " marcher en avant et d’attaquer l’ennemi partout où on

le rencontrera ".

Le 11ème corps doit occuper la région de Maissin ; il comprend deux divisions :

La 21ème Division composée de 4 R.I., les 64ème, 65ème, 93ème, 137ème ; le 5ème escadron du

2ème chasseur, le 51 R.A.C., une compagnie de génie.

La 22ème Division composée de 4 R.I., les 19ème, 118ème, 62ème, 116ème ; le 6ème escadron du

2ème chasseur, le 35 R.A.C., une compagnie de génie.

Au total, ces deux divisions comptent environ 30.000 hommes venant de Bretagne et de Vendée.

Pour les Français, les préparatifs lointains de la bataille de Maissin sont terminés. Le 21

au soir, ils sont à Bellevaux, Noirefontaine, etc. à environ 15 km de Maissin.

III. Les Uhlans à Maissin.

Voyons maintenant ce qui se passe chez les Allemands.

Dès les premiers jours d’août, la IVème Armée Allemande, sous le commandement du prince de

Wurtemberg, s’était massée dans le Grand-Duché de Luxembourg.

Le 11 août, des uhlans paraissent à Libin. Dans la nuit du 12 au 13, l’un d’eux traverse

Maissin ; il revient en arrière et demande le chemin des Abys.

Le 13, vers 7 heures, ils sont trois ; ils examinent le village. Au cours de la nuit du 13

au 14, il en vient plusieurs qui vont camper près de Framont.

A partir du 14, ils passent de plus en plus nombreux. Le révolver au poing, ils

réquisitionnent vivres et boisson, se restaurant ainsi gratuitement.

Le 15 août, fête de l’assomption, pendant la grand-messe, un officier pénètre à cheval dans

l’église. L’épouvante se lisait sur tous les visages surtout sur celui des enfants.

Le 19, à Villance et à Maissin, ils détruisent le téléphone public. Le 20, une escarmouche a

lieu à Paliseul entre uhlans et chasseurs français. Le 21, nouvelle escarmouche à l’Almoine :

un Français est tué, un Allemand blessé est ramené chez les religieuses, puis évacué vers

Poix-Saint-Hubert.

IV. La IVème Armée Allemande en marche.

Entre-temps l’armée allemande s’est mise en marche : à partir du 18 août, toutes les routes

de la province de Luxembourg se couvrent d’interminables colonnes d’infanterie, d’artillerie,

de munitions.

Le 21 après-midi, plus de 30.000 hommes sont massés à Smuid, Libin, Transinne, Villance ;

ici, 24 canons sont mis en batterie vers Maissin. Un contingent d’environ cent hommes est venu

à Maissin piller le quartier de la gare et y semer la terreur.

Les Allemands sont, si je puis dire, à pied d’œuvre, attendant l’ennemi. A ne considérer que

le nombre de combattants, les forces des deux antagonistes s’équilibrent, mais la position

occupée par les Allemands est de beaucoup supérieure à celle des Français.

Une brève description de la topographie de Maissin le fera comprendre.

Croquis du village de Maissin.

V. Topographie de Maissin.

Ce joli village est bâti sur le flanc sud d’une colline qui, au Spihoux, atteint l’altitude

de 400 mètres. Au centre du village se réunissent deux grand-routes, l’une venant de Saint-Hubert,

l’autre de Rochefort : elles offrent aux Allemands une grande facilité d’investissement de la

localité. A partir de Maissin, ces deux voies n’en forment plus qu’une seule vers Paliseul,

Bouillon, Sedan.

Au nord, à l’est et au sud, Maissin est entouré d’un vallon dont la profondeur varie de 20 à

50 mètres. A ce vallon succède la forêt : le Bolet, Champmont, la Membore, Burnobois. Les

Allemands peuvent parvenir à Maissin sans être aperçus par l’adversaire.

De plus, de Villance, les Allemands découvrent la vaste plaine s’étendant à l’ouest de Maissin

vers Paliseul (Bellevue) et Our.

Au sud, la forêt d’Homont cache la vue du village aux Français venant par la route de

Jéhonville et de Paliseul. A la Bellevue, ils sont sous le feu direct de l’ennemi.

Chapitre II.

La journée du 22 août.

I. Les éclaireurs allemands quittent Maissin.

Grande fut l’activité de la cavalerie allemande pendant la nuit du 21 au 22. C’est un va et

vient continuel vers Jéhonville, Paliseul et Our.

A l’aube, environ 150 uhlans sont réunis au centre du village ; deux éclaireurs français se

montrent à la lisière de Bernobois, derrière le moulin. Les uhlans détallent vers Villance au

galop.

II. La cavalerie française occupe le village.

A 8 heures ½, arrive un escadron du 2ème chasseur français. On met pied à terre. Les chevaux

sont rangés autour de la vieille école (aujourd’hui la place des combattants) et devant l’église.

Un officier nous annonce la mort de S.S. Pie X qui, dit-il," a offert sa vie pour la paix

du monde ". Il ajoute" Aujourd’hui, on se bat à Namur, Dinant, ici et jusqu’à Metz. Nous avons

ordre de tenir pendant 24 heures. "

Arrivent deux éclaireurs par la route de Villance :" Chef, disent-ils, ils sont là sur la

rivière, leur artillerie est placée derrière la butte (Membore).

Arrive un autre éclaireur par la route di" Pré " ; son cheval est blessé." Chef, dit-il,

ils sont dans le ravin, en rang serrés ; de sa main il désigne La Core.

" Mes amis, s’écrie le chef, barricadez cette route (Transinne) ". – Chariots, tombereaux

sont amenés au-delà de l’école des filles.

Le commandant paraît impatient : " Et notre infanterie qui n’arrive pas ! Et notre

artillerie qui ne donne pas ! – Mes amis aux barricades ! Et ouvrez le feu ! – Et vous les

civils, rentrez chez vous et cachez-vous !"

III. Le déclenchement de la bataille par les Allemands.

Les canons allemands commencent à tonner, les obus sifflent au-dessus du village et éclatent

vers Hautmont et le Bellevue. Le lutte est engagée entre chasseurs français et fantassins

allemands : les balles pleuvent sur la place et sur les toits.

Après une demi-heure, menacée d’encerclement, la cavalerie française se replie vers Paliseul.

Les Allemands envahissent le village par les routes de Villance, de Transinne, du Pré et de

Lesse. Il y avait " tout gris tout partout ", m’ont rappelé les deux sœurs Marie et Céline

Chaudrel.

Ils prennent position derrière les maisons, les haies, dans l’ancien cimetière (actuellement

" Hôtel de ville "), dans les vergers. Ils ont, si je puis dire, établi une ligne de combat

partant de la lisière ouest de Bernobois, passant par le talus du vicinal, la nouvelle rue

(ruelle bordée d’une haie), la Nau, le verger Rossion, la route de Lesse.

L’artillerie allemande intensifie son tir, les premiers incendies sont allumés au bas du

village.

IV. Avance meurtrière de la 22ème Division française.

Les Allemands perdent du terrain.

Voici qu’arrive par la route de Paliseul et de Jéhonville la 22ème division française. Le 19

R.I. marche en tête ; il prend position dans Hautmont.

Deux tentatives d’aborder le village sont repoussées. Un détachement parvient à l’extrémité

du village. Les Allemands sont sous son feu ; les tambours battent, une fanfare résonne, les

clairons sonnent la charge ; les 300 mètres séparant Houtmont du village sont franchis sous un

tir meurtrier. Un obus allemand anéantit la fanfare. Toute la 22ème division est engagée ;

l’artillerie française répond enfin à l’artillerie allemande. Conduite par le commandant de

Lahage de Meuse, une colonne traverse le bois Bernobois et parvient jusqu’au grand moulin. Le

commandant est tué, la colonne doit battre en retraite.

Au village la bataille bat son plein sur toute la ligne indiquée plus haut. Poursuivis à la

baïonnette, les gris, traqués de toutes parts, hurlent comme des fauves ; ils reculent jusqu’au

centre du village et incendient toutes les maisons bordant la grand-route. Les balles frappent

les façades des maisons, pleuvent sur les toits ; les hurlements redoublent.

Les Français, toujours à l’arme blanche, gagnent du terrain peu à peu. Nous entendons un

ordre :" Plus haut, les amis, plus haut ". Tout notre quartier est incendié.

Chez nous, les Allemands, brisant portes et fenêtres envahissent la maison en hurlant :

" Franzous heraus ".

Mon frère et moi leur montrons le drapeau de la Croix Rouge, les lits installés dans les

salles à manger. Je montre les autorisations de la Croix Rouge ; ils les déchirent, hurlant

sans cesse :" Franzousen heraux ".

Mes sœurs arrivent en larmes :" Ils ont mis le feu à la grange, disent-elles, nous l’avons

éteint deux fois." Elles ont dû fuir, poursuivies par cette soldatesque déchaînée, le révolver

au poing. Quelques uns passent dans les campagnes remplies d’Allemands pour se rendre au bois

" Bolet ".

Des scènes analogues se sont déroulées un peu partout dans le village.

V. La 21ème division relève la 22ème.

Il est 14 heures, la 21ème division vient relever la 22ème qui souffre beaucoup devant

Maissin. Cette division venue par Opont et Our prend position à la sortie du

bois " Ban ".

VI. Un malheureux incident français.

Monsieur l’abbé Joubaud, curé à Doingt Flamicourt, écrit :

"« J’étais soldat au 65 R.I., faisant partie de la 41ème brigade. C’est par de petites routes et

des chemins de terre (vieille route d’Our, les Butes) que nous arrivons dans un ravin où les

premières balles allemandes sifflent à nos oreilles (derrière le sart Jean). Il s’agissait

d’atteindre en gravissant une colline par des champs d’avoine, l’orée d’un bois (Bolet) d’où

partaient les balles de l’ennemi. – Nous montions par bonds courts et rapides vers le bois. Un

incident malheureux se produisit à mi-chemin. Le 64ème R.I. nous suivait à une certaine distance.

Il n’était pas prévenu de notre présence en première ligne. Il nous prit pour des Allemands qui

se sauvaient devant lui et il se mit à nous tirer dans le dos. Il fut difficile de convaincre

nos camarades de leur erreur. – Sonneries du cessez-le-feu n’aboutissaient qu’à nous faire

mitrailler de plus belle. Il fallut nous mettre carrément debout dans le champ d’avoine et nous

avancer vers eux pour faire cesser leur tir. – Nous repartîmes tous en avant comme un seul

homme ; peu avant la nuit, nous délogions les fantassins ennemis de leur position. Les clairons

français sonnèrent le cessez-le-feu.

Le chef de notre 3ème bataillon, commandant de Saint-Exupéry était tombé au cours du

combat. "

Tronc d’arbre gravé.

VII. La 42ème brigade au village : Assaut général du 11ème corps.

La 42ème brigade, composée des 93ème et 137ème R.I., est parvenue à Maissin par la vieille

route d’Opont, dans la plaine de la Belle-vue. Vers 14 heures, après un vif combat, cette

brigade entre dans le village.

Le 137ème arrive par la vieille route d’Our, perd son chef, le commandant Guillaumet. Une

compagnie de mitrailleurs gagne la route de Lesse et anéantit une colonne allemande embusquée

derrière la haie bordant cette route.

Depuis 14 heures, je suis dans la première ligne allemande ; je ne parle pas de " l’aménité

germanique " à mon égard. Deux fantassins tombent à mes pieds, raides morts ; des blessés

reculent, ils se rendent vers l’arrière ; les autres mettent baïonnette au canon.

Vers 16 heures, c’est un véritable ouragan de fer qui se déchaîne. Un avion nous survole.

– Au risque d’être abattu, je m’échappe et me trouve après quelques bonds au milieu des Français

rangés en tirailleurs, baïonnette au canon. Au son du clairon, ils partent à l’assaut du Spihoux.

Les hurlements redoublent, les hommes tombent les uns sur les autres, embrochés par leurs

armes.

Les hurlements s’affaiblissent peu à peu, les Allemands sont en fuite vers Villance et

Transinne. Les Français vainqueurs, occupent tout le champ de bataille que la nuit tombante

couvre de son ombre.

VIII. La nuit : Ordre de retraite.

Maissin et son territoire sont comme un immense calvaire sur lequel des milliers de jeunes

gens souffrent, agonisent et meurent.

-" Maman… j’ai soif… ! A boire… ! Maman, où es-tu ?... Priez pour moi !... " N’est-ce pas là

l’écho lointain des plaintes du Sauveur du monde expirant près de Jérusalem !

Monsieur le curé Joubaud nous dit encore :

" Quelques camarades, grisés par le succès, s’engagèrent dans le bois où les baïonnettes

fonctionnèrent. Plusieurs ne revinrent pas… Nous nous disions" On va sans doute passer la nuit

sur la position et demain matin nous reprendrons la marche en avant vers… Berlin. " Cette

illusion fut de courte durée. Vers minuit un agent de liaison vint nous prévenir à voix basse

de nous replier dans le plus grand silence : notre division était menacée d’encerclement par la

gauche. "

Il s’agit de Porcheresse, village à 8 km au nord ouest de Maissin où deux bataillons français

ont été surpris à 10 heures du soir par une brigade allemande.

Cet ordre de repli n’est pas parvenu aux troupes se trouvant dans le village et ses abords

immédiats. A la lueur des maisons incendiées, ces troupes se préparent à reprendre la lutte à

l’aube. Ces soldats appartenant aux deux divisions engagées la veille, se rangent en ordre de

bataille, fusil à l’épaule, le long des routes de Villance, de Transinne, dans les vergers,

derrière les murs calcinés, un peu partout.

Leur attente ne sera pas longue.

Chapitre III.

La journée du 23 août.

I. Reprise du combat.

En effet, le duc de Wurtemberg, menacé sur sa droite, a demandé du renfort d’urgence, parce

que, dit-il," il piétine devant Maissin ".

Ce renfort (VIII R.) lui est parvenu au milieu de la nuit.

Vers 2 heures, des coups de feu espacés éclatent dans toutes les directions. A l’aube, le

village est bombardé ; un obus s’abat sur l’église. – Les vociférations allemandes se mêlent à

la fusillade. Les Allemands mitraillent l’école des religieuses où plus de cent blessés français

et civils sont réfugiés. Les colonnes allemandes parviennent aux abords du village et sur les

hauteurs.

Vers 9 heures, les Français, non soutenus par leur artillerie, se retirent peu à peu. Un

officier allemand arrive à l’école, il interpelle Sœur Adélaïde, lui déclarant qu’ils vont

incendier les maisons n’ayant pas de croix rouge.

Jusqu’à midi, nous assistons à des combats entre avant-garde allemande et tirailleurs

français.

Les Hessois arrivent furibonds, se soûlent chez Joseph Lebutte (gare) et se mettent à tuer,

martyriser les habitants, à piller, incendier les maisons qui restent.

A midi, ils défilent en rangs serrés chantant le " Deuchland uber alles ", le

" God mit Uns ", le" Victoria, Victoria ".

Malgré notre dégoût, en moi-même, je me disais :" Pauvres jeunes gens, auxquels des

maîtres ont enseigné qu’en temps de guerre tout était permis ; et dont les chefs orgueilleux

considéraient un traité comme un chiffon de papier ! "

En fin de cette journée du 23 août, un Allemand me disait " Hir groos bataille, malheur,

malheur, la guerre ! "

Chapitre IV.

Après la bataille.

I. Horreur du champ de bataille.

Pour décrire cet aspect, les mots me manquent tellement il est horrible. Partout des morts et

des blessés. Sur la plaine devant Haumont, les Français sont si nombreux qu’ils paraissent

tombés coude à coude. – Tel au temps de la moisson un champ de blé parsemé de bluets et de

coquelicots, telle après le combat apparaissait la plaine devant Haumont, jonchée d’uniformes

français.

Dans les rues, près des maisons en ruine, dans les vergers, Français et Allemands sont

entremêlés. D’aucuns sont tombés empalés sur leurs armes.

Sur la plaine de la Bellevue et vers Our : des morts des deux camps. A l’orée du bois Bolet,

une compagnie française anéantie. – A la route de Lesse, une longue lignée d’Allemands entassés

les uns sur les autres. – La crête du Spihoux est couverte d’Allemands mais aussi de Français

tombés dans des corps à corps d’une violence inouïe.

Des fusils, des munitions, des havresacs sans nombre, des équipements de toutes espèces ont

été abandonnés.

Le village de Maissin, peut-on dire, n’existe plus, 75 maisons ont été incendiées, il en

reste 25, dispersées çà et là, gravement endommagées. – Le bétail est décimé ; les récoltes

piétinées. – C’est la ruine totale ; c’est la désolation la plus navrante.

II. La beauté du sacrifice.

Cependant cet horrible champ de bataille reflète aussi la beauté du sacrifice consenti pour

une noble cause.

Le dimanche 30 août, dans l’église bombardée, menaçant ruine, Monsieur le curé Lambert

disait :

" Qu’ils étaient beaux, ces enfants de Vendée et de Bretagne ! Sacrifiés pour tous, ils

allaient à la mort, le sourire aux lèvres. Pourquoi ? Parce qu’ils avaient un idéal : défendre

le droit contre la Force.

Qu’ils étaient beaux figés dans la mort, les bras étendus, les yeux larges ouverts fixant la

voûte céleste !

Qu’ils étaient beaux, le chapelet enroulé au poignet ou passé au cou, invoquant Notre-Dame

d’Auray, patronne de la Bretagne !

Avec quelle résignation, ils faisaient le sacrifice de leurs vingt ans et avec quelle confiance

ils recevaient l’absolution !

Tout cela uni à nos souffrances, à nos larmes, à nos deuils, au sang de nos morts, pèse lourd

sur les plateaux de la Justice divine : Dieu nous donnera la victoire, il sauvera la Belgique

et la France. "

Les deux " « casques à pointe »" se trouvant dans le porche disparurent

aussitôt.

III. Le sort des habitants.

A. Les victimes.

Dix de nos concitoyens sont morts au cours de ces journées. En voici la liste avec un bref

aperçu des circonstances de leur trépas.

1. Monsieur l’abbé Alphonse Maréchal (24 ans)

Monsieur l’abbé Alphonse Maréchal,25 ans, tué à Maissin.

Il devait être ordonné prêtre le 10 août ; ordination qui n’eut pas lieu à cause de la guerre.

Voyant les Allemands, il lève les bras. Une balle l’atteint à l’abdomen. Il s’écroule sous les

yeux de sa mère. Transporté au presbytère, il expire le lendemain après avoir pardonné à son

meurtrier.

2. Armand Maréchal (23 ans)

Armand Maréchal, 23 ans, tué à Maissin.

Cherchant du secours pour relever l’abbé, Mr Maréchal voit Armand tomber raide mort, la

tempe perforée par une balle.

3. Constant Hubert (47 ans)

Gendarme retraité, il est abattu dans sa cave sous les yeux de son épouse dissimulée

derrière une caisse.

4. Constant Hanezel (34 ans)

Il portait sa petite fille âgée de 3 ans dans ses bras : les Allemands la lui arrachent et

lui ordonnent de se coucher. Ils le tuent de deux coups de révolver. La petite fille s’écrie :

" Maman, ils ont tué papa ".

5. Eugène Ponsard (54 ans)

Jean-Baptiste Eugène Ponsard, 54 ans, tué à Maissin.

Père de huit enfants. Trois Allemands l’aperçoivent dans sa cuisine ; ils l’abattent ;

celui-ci tombe dans l’escalier de la cave et expire presque aussitôt.

6. Louis Willième (22 ans)

S’était réfugié chez Gérard Poncelet. Il est abattu au moment où il sort de la maison

incendiée par les Allemands. Son corps a été découvert à demi-carbonisé.

7. Julia Godart (24 ans)

Quitte sa maison en feu ; se réfugie en face chez Janson où elle est atteinte par une balle

perdue. Sa sœur Anna fut blessée au bras.

8 et 9. Jean-Baptiste Lebutte (80 ans) et son épouse Amélie Thémans (75 ans)

Ils ont été retrouvés au Routy. Voyant le danger, ils tâchaient de se rendre à Gembes chez

un frère.

10. François Giot (80 ans)

Impotent. Entouré de flammes, il crie au secours. Après l’avoir tourné en dérision, les

Allemands le descendent la tête en bas et l’abandonnent le long du chemin ; il mourut quelques

jours plus tard.

Pitié, Seigneur, pour ceux qui pour la Patrie sont morts !

B. Les rescapés.

Au début du combat, les habitants s’étaient réfugiés dans les caves et dans des abris de

fortune. Ils durent bientôt les quitter pour se soustraire, soit à l’asphyxie, soit au menaces

des Allemands.

Sous le bombardement et la mitraille, ils ont dû, non sans risque, gagner la forêt et les

localités voisines. C’est ainsi que des gens de Maissin se trouvaient à Porcheresse la nuit de

l’incendie de ce village par les Allemands. – De nouveau, ils durent fuir, mais cette fois vers

la France. La même nuit, environ 200 personnes sont parties vers Paliseul : elles ont aussi dû

gagner la France d’où elles ne sont revenues qu’après l’armistice de 1918. Plusieurs s’y sont

même installées définitivement.

Un visiteur de la première heure du champ de bataille a écrit :

"« Après le combat, les quelques habitants restés à Maissin étaient méconnaissables ; les yeux

hagards, le visage hébété, ils paraissaient en proie à un affreux cauchemar ; les yeux pleins

de larmes, ils fouillaient les cendres de leurs immeubles à la recherche d’un objet précieux.

Mais tout était anéanti. »"

Nul ne le contestera, Maissin, petit village d’Ardennes, a payé une très lourde rançon pour

sauver l’Indépendance belge et l’intégrité française.

IV. L’enterrement des morts.

Après les journées tragiques des 22 et 23 août, 800 Allemands sont restés au village, sous

prétexte d’identifier les morts. Le petit nombre d’identifiés nous montre avec quel soin ils se

sont acquittés de ce devoir. – Leur grand souci était de dépouiller les cadavres français de

leurs ceintures cousues de pièces d’or (ils en auraient récupéré plusieurs kilogrammes).

Henri Rulmond, garde champêtre, s’est dévoué pour inhumer dans l’ancien cimetière (maison

communale) nos concitoyens tombés sous les balles allemandes. – Il prit aussi l’initiative

d’évacuer dans une carrière abandonnée, route du Sart, les nombreux cadavres des animaux en

putréfaction. Ensuite, tout en exerçant une surveillance active, il prit part à l’enterrement

des soldats.

A. Création de 3 cimetières militaires.

Maissin – Cimetière dans son état primitif.

Joseph Gérard, mon frère, seul représentant de l’autorité communale présent dans la localité,

fut chargé par l’autorité allemande, d’organiser l’enterrement des soldats.

Il a dû faire appel aux hommes et aux moyens de transport des localités voisines : Libin,

Transinne, Villance, Redu, Smuid, Hatrival et Chanly.

Trois cimetières ont été créés :

N° 1 : au " Courtil à Spines " (route de Transinne)

N° 2 : à la fosse du Baulet

N° 3 : au Spihoux.

Dans ces cimetières, plus de 500 hommes sont occupés à creuser des fosses dans lesquelles

sont entassés 20, 30, 40 cadavres.

" On s’allait à Maissin tchèriè aux moirs " (patois) " On allait à Maissin charrier les

morts ", comme à la moisson, on charrie les gerbes de blé : ainsi s’exprimaient les voituriers.

Ce travail s’est poursuivi pendant huit jours.

Des tombes isolées ont été creusées dans la campagne : il fallait se hâter car l’air

devenait chaque jour de plus en plus irrespirable.

En 1957, tous ces morts ont été rassemblés au cimetière du Spihoux, où ils dorment à l’ombre

d’un calvaire breton qu’on avait édifié en 1932.

L’origine du Calvaire Breton.

N.B. : Au cimetière d’Anloy sont encore inhumés des soldats des 64ème, 65ème, 93ème, 19ème,

118ème, 62ème régiments qui ont combattu à Maissin.

B. Combien sont-ils ?

Au cimetière de Maissin, il y a pour les soldats français deux fosses communes renfermant

respectivement 1542 et 1459 corps ; donc au total 3001 soldats français inconnus ; il faut y

ajouter 960 tombes de Français identifiés.

Les Allemands, tous identifiés, sont au nombre de 513 + 343 = 856. – Les nombreux visiteurs

qui ont parcouru le champ de bataille étaient unanimes à dire que les pertes subies de part et

d’autre étaient sensiblement égales. – Nous savons aussi que les Allemands ont évacué et

incinéré un certain nombre de leurs morts.

V. Hospitalisation des blessés.

A. Dans les villages voisins.

Pendant les combats, les deux belligérants ont évacué un grand nombre de blessés.

La Croix-Rouge établie à Our en a reçu 3000 celle de Les Abys en a reçu 300.

A Opont, les Français, malgré eux en laissèrent une multitude.

A Redu, le patronage est rempli de Français et d’Allemands.

A Transinne, les blessés allemands, venant de Maissin, étaient recueillis dans une ambulance

qui a subsisté pendant plusieurs semaines.

A Libin, le 22, les Allemands rassemblent leurs blessés dans les écoles des Frères, des

Religieuses, au Patronage, dans les bâtiments communaux et dans vingt maisons ; il y en avait

plus de 2000.

Ces renseignements m’ont été donnés par les curés de ces paroisses.

B. A Maissin : Le Lazaret.

Ici, dans les écoles, dans l’église, dans les maisons non incendiées, Français et Allemands

s’entassent pêle-mêle dans des mares de sang ; un immense lazaret a été établi dans la prairie

face au cimetière n° 1 entre les deux routes de Transinne.

Ces milliers de blessés, sans distinction de nationalité ont été secourus avec un dévouement

au dessus de tout éloge par Sœur Adélaïde et quelques jeunes filles, notamment les Rossion Douny,

les Gérard Poncelet, les Castus Foubert, les Gérard Dury, etc.

Tenant compte des morts, des blessés et des égarés dans la forêt, il n’est pas exagéré de

dire qu’au cours de ces journées tragiques, chaque antagoniste a perdu environ 10 000 hommes.

Chapitre V.

La victoire Française.

Bien qu’il ait dû se replier, il est incontestable que le XIème corps a remporté une victoire

importante.

Retenons ces différents témoignages :

Le duc de Wurtemberg ne s’est-il pas avoué lorsque, le 22 août, il réclamait " d’urgence du

renfort parce qu’il piétinait devant Maissin " ?

Le général de Langle de Cary témoigne de cette victoire lorsque le 22 vers 16 heures, il

informe de G.Q.F." « que retraitant sur toute la ligne, il craint de ne pouvoir maintenir

l’avantage remporté à Maissin »".

En janvier 1915, Monsieur le chanoine Schmitz, auteur de 7 volumes sur " l’invasion allemande "

me disait :" A Maissin a été livrée la plus grande bataille en rase campagne. Les Français y

ont remporté une victoire dont l’importance ne sera connue que plus tard. "

En mai de la même année, un officier du service d’espionnage français m’a dit :

" Maissin est une cause lointaine de la victoire de la Marne. En y bloquant pendant plus de 24

heures les Allemands, notre XIème corps a permis à notre IVème Armée de se regrouper sur la

Haute Meuse, de faire sa jonction avec la Vème et ainsi d’amorcer la grande manœuvre qui nous

a donné la magnifique victoire de la Marne. "

Cette opinion me paraît confirmée par Réginal Kann, critique militaire français qui a écrit :

" On a si souvent répété depuis 1914 que le plan de campagne allemand a échoué sur la Marne,

qu’on a fini par le croire ; on se trompe ; c’est en Lorraine et en Belgique qu’il s’est

effondré ".

Maissin est en Belgique, alors…

Honneur et Gloire aux Bretons et Vendéens qui ont remporté cette victoire ! N’oublions pas

non plus, Nos Concitoyens qui furent les victimes innocentes de la fureur germanique !

Conclusion.

Ne voulant pas raviver un vieux ferment de rancune, je n’ai rappelé ici que quelques

cruautés dont nous avons été les victimes innocentes ; cela suffira, je l’espère, pour exciter

dans le cœur des fils et des petits-fils de nos ennemis d’hier et dans celui de nos jeunes gens

l’horreur profonde de la guerre et un désir sincère de la paix.

Après cinquante ans, pour nous qui les avons vécues, ces journées restent inoubliables ;

elles sont sacrées : autrefois journée de larmes et de deuil, d’héroïsme et de gloire,

- qu’elles soient désormais des journées de prière et de recueillement.

Après cinquante ans, nous n’avons pas perdu de vue la dette de reconnaissance que nous

devons :

- Adieu qui nous a protégés.

- Aux militaires morts ou vivants qui nous ont défendus.

- Et aussi à nos concitoyens tombés au cours de ces journées tragiques.

Désormais, cette dette que le temps ne peut éteindre, devra être payée par la jeunesse,

héritière de notre indépendance reconquise.

Après cinquante ans, la terre de Maissin, pétrie du sang de la jeunesse française, du sang

et des larmes de nos concitoyens doit rester une terre sacrée !

De cette terre s’exhale comme un parfum de fidélité, de générosité et de piété patriotiques.

Puisse notre jeunesse humer ce parfum avec ivresse !

Qu’à cette époque " où l’on n’a plus confiance en personne ", elle reste, à l’exemple des

jeunes Bretons et Vendéens, toujours et partout fidèle à la parole donnée !

Que, par une vie vertueuse, elle mérite que Dieu lui épargne les horreurs d’une guerre

nouvelle et donne enfin au monde " La Paix tant désirée et que les Hommes ne peuvent

édifier ".

Le Vieux Calvaire,

Le vieux Calvaire sur la route,

A tout passant disait : Ecoute

- La voix des pierres d’autrefois ;

- Car mon granit vêtu de lierre,

- Dans ce carrefour solitaire

- A compté cent ans quatre fois.

- Durant mon humble et longue histoire,

- Je fus le modeste oratoire

- Où paysans, grands et petits,

- Venaient, dans leur rude langage,

- M’apporter le naïf hommage

- De leurs bonheurs, de leurs soucis.

- Pendant les mornes saisons grises

- Me glaçaient les nuits, et les brises

- Quand elles soufflaient de la mer ;

- L’été réchauffait ma misère.

- Et le tout tissait sur ma pierre

- Un manteau d’or bordé de vert.

- Ainsi passait mon existence…

- Un jour, cependant, la souffrance

- Sembla près de moi se porter ;

- Quatre ans mon douloureux calvaire

- Fut celui de combien de mères !

- Que de peines à consoler !

- Hélas ! La tâche était trop dure ;

- Alors, voyant que les blessures

- Restaient ouvertes dans les cœurs,

- J’ai résolu d’aller moi-même

- Veiller près de ceux que l’on aime,

- Pour tenter de tarir les pleurs.

- Un cimetière est, en Belgique,

- Devenu terre d’Armorique

- Puisque nos enfants l’ont peuplé.

- Je veux, là-bas, que l’on me dresse ;

- Et tous les siècles de tendresse

- En mon granit accumulés

- Baiseront ces tombes premières

- Où viennent chaque anniversaire

- Prier nos amis de toujours ;

- Comme dans nos moindres villages

- L’on porte aux morts le témoignage

- Du Souvenir et de l’Amour.

- Et près de tous ceux qui reposent

- Je deviendrai ces douces choses

- Qu’on ne peut jamais oublier ;

- Les invocations d’une mère,

- Et l’ombre apaisante et légère

- Qui tourne autour de nos clochers.

Pierre Massé.

Le Tréhou, septembre 1931.

Quelques souvenirs d'un enfant du siècle.

Maissin 1914 – 1918.

Par

L'ABBÉ P. PIRSON

Aumônier Pr Hre

2ème Lanciers 1939-40

1er Lanciers 1946-1964

ETBL 1964

En août 1914, au moment où cette histoire commence, j'avais cinq ans. J'habitais, avec mes

parents, dans un petit village des bords de la Haute-Lesse, à Maissin.

Vous connaissez ? Ca m'étonnerait. Pourtant, c'est un patelin-carrefour. S'y rejoignent deux

grand-routes, l'une venant de Dinant, l'autre de Saint-Hubert.

Pour atteindre Sedan, il fallait aux Allemands passer par Maissin, carrefour stratégique.

Hélas! La Lesse bouillonne au bas du village, traversée de trois ponts dont le plus ancien,

très beau, date du XVIIIème siècle. Les deux autres sont des moyens de passage, sans plus.

Les 22 et 23 août 1914, ces trois ponts furent l'enjeu d'une bataille sauvage. C'est sur la

Lesse, en effet, que se sont affrontés, quasi à l'improviste, Français et Allemands.

Le 4 août avait éclaté la "Grande

Guerre''.

Regarde la carte, cher lecteur (si tu existes...) ou plutôt si possible, viens sur place. Viens à

Maissin (excellents hôtels) et prends la route montante et souvent malaisée de Redu, (Redu, le

village du livre !). Parcours environs 200 mètres après la dernière maison. Fais bien attention

et tu découvriras, sur ta droite, une belle double porte grillagée, une lourde porte en bronze,

ouvrable en permanence.

Pousse cette porte, tu entreras dans un autre monde. Tu en auras, du moins, l'impression.

Tu es, en effet, dans un cimetière militaire. Ici, pas de fantaisie funéraire. Dès l'abord,

ton attention sera attirée par deux monuments sévères. Le premier est un calvaire breton qui

semble un peu perdu dans cet espace sans relief.

Plus loin, en plein milieu, le monument allemand, vaste et imposante rotonde en pierre du pays,

percée de quatre baies orientées pour accueillir la lumière à toute heure du jour.

Mais quittons, si tu veux bien, le monumental. Abaissons nos regards vers le sol. Quelle belle

pelouse ! L'herbe en est si dense, si verte. Des croix en jaillissent, bien en ordre, comme au

"garde à vous". Croix latines pour les Français, croix de Malte pour les Allemands.

Elles rayonnent de sérénité. On dirait qu'elles fraternisent, qu'elles veulent abolir, dans

l'éternité, les horreurs perpétrées dans le temps. Les croix latines sont les plus nombreuses,

mais elles ne portent qu'un seul nom (parfois réduit à une syllabe ou à des initiales). Tandis

que, sur les croix allemandes sont gravés deux ou trois noms.

Tout ici, tout jusqu'ici inspire le sentiment d'un éternel repos dans la paix et la sérénité.

On s'en laisse doucement envahir jusqu'au moment où, figé de stupeur, on n'en croit pas ses

yeux. Au fond du cimetière, tout à fait à l'arrière, dans l'espoir, sans doute, qu'elles

échapperont aux regards des visiteurs, gisent deux grandes dalles.

A l'avant de chacune d'elles, une plaque de bronze porte une inscription qui fait frémir: "Ici

reposent, mille cinq cents soldats français inconnus" !

Je cite ce nombre de mémoire, sachant qu'il est inférieur à celui qui est mentionné. Ajoutons

y ceux qui sont morts de leurs blessures, sans oublier ceux dont nous avons vu les croix. Et

les estropiés, les invalides, les mutilés !

Quelle inimaginable boucherie où furent sacrifiés, en quelques heures, par la bêtise de leurs

chefs, des régiments entiers de Vendéens et de Bretons.

"Un vrai Français ne se bat qu'à l'arme blanche" !

Génial, diraient persifleurs, les jeunes d'aujourd'hui. Stupide, disons-nous, cette consigne,

secrétée par la cervelle mégalomane et imbécile de chefs qui, eux, sont à l'abri.

Ces jours-là, les Allemands n'avaient qu'à faucher à la mitrailleuse. Ils ne s'en sont pas

privés !

Eh bien, malgré cette hécatombe, le soir du 22, chose à peine croyable, les héroïques

trouffions français avaient repoussé sur la rive droite, des Allemands qui avaient déjà

conquis près de la moitié du village.

Glorieux fait d'armes, bien sûr, mais à quel prix ! Glorieux et inutile, hélas ! Dès le

lendemain, au milieu du jour, les Français survivants devaient fuir, en pleine déroute.

C'est ainsi que se termina la bataille de Maissin.

Il est probable, sinon certain, que je suis le seul survivant, témoin de ces jours horribles.

C'est pourquoi, sur la suggestion de Paul-Henri Gendebien, j'ai pris la plume et voilà ce qui

en est sorti.

Bruit et fureur.

Maintenant, si vous voulez bien, venons en à mes souvenirs personnels. Ce jour-là, le 22 août,

un curieux tapage me réveille. Que peut bien signifier ce bruit infernal, jamais entendu ?

J'eus à peine le temps de ne poser la question que la porte de ma chambre s'ouvrit brusquement.

Je vis mon père se précipiter vers moi, m'envelopper dans une couverture et m'emporter. Où ?

Je n'en sais plus rien ?

Sans doute, petit inconscient, me suis-je rendormi. Je profite de ce vide dans ma mémoire pour

raconter de précédents souvenirs d'événements et de choses capables de faire impression sur un

gosse de cinq ans.

D'abord, les dragons. Ah ça c'est inoubliable pour un enfant de cet âge. Depuis quelle date,

je ne sais pas mais presque tous les jours, mon père et moi sortions en vitesse de la maison.

Une belle maison, que j'aimais bien. Elle est toujours là, reconstruite, toujours plantée le

long de la route de Saint-Hubert, un peu en retrait.

Et sur cette ajoute, quel spectacle! Des êtres vivants, rarement sortis d'un autre monde et

qui montaient des chevaux comme je n'en avais jamais vus. Fins, élégants, lustrés, équipés,

harnachés et surtout montés par des créatures étranges. Leur casque luisait au soleil et à

l'arrière, comme une sorte de crinière, une touffe de poils pendait jusqu'à leur col. Et quelle

merveille que cette tunique bleue chamarrée et cette culotte rouge plongeant dans des bottes

noires luisantes dont les talons se prolongeaient par des objets pointus qui lançaient des

éclairs.

Aucun spectacle ne m'a jamais ravi comme celui-là. Ces êtres merveilleux descendaient

majestueusement, par groupe de six, depuis le haut du village, et se dirigeaient vers la Lesse.

Mon père leur criait : Vive la France ! "Mais eux ne bronchaient pas". Pourtant, parfois, l'un

ou l'autre s'est retourné et a crié: "Vive la Belgique".

Après leur premier passage, j'espérais les voir remonter mais mon père m'a expliqué qu'ils

devaient visiter les trois ponts de la Lesse et rentrer dans leur grande maison sur la route de

Transinne.

Tant pis ! J'attendrai demain ou après car ces êtres surnaturels n'apparaissaient pas tous les

jours.

C'était le temps des vacances, le temps des jeux. Le plus proche voisin de mon âge était Léon

Lebutte, fils des petits hôteliers installés en face de la gare du tram. Nous jouions tantôt

chez moi, tantôt chez lui. Chez moi, on faisait surtout du cheval ... à bascule ! Chez lui,

très souvent, on jouait aux quilles ou on construisait une cabane en briques avec le matériel

du papa Lebutte qui était un peu entrepreneur.

Mais un jour, là, derrière la haie, au bout du jeu de quilles, nous découvrîmes le fruit

défendu. Mal défendu par une haie qu'il serait si amusant de percer ... Pas en une fois, bien

sur, cela serait trop long et nous serions attrapés par "Nénenne", la grande soeur commise à

notre surveillance, heureusement, assez relâchée.

Toutefois, on enlève quelques feuilles par-ci, quelques branchettes par là, puis une branche

un peu plus grosse, puis une poignée de feuilles, puis, puis ... Bien sûr, prudence car il

s'agit de n'être pas surpris. Après quelques minutes, on revient au jeu de quilles. Ni vu, ni

connu...

Mais le troisième jour, victoire! On est passé ! En s'aplatissant, naturellement mais

qu'importe ; nous voilà dans la place.

Vite, malgré les guêpes, on cueille ou on ramasse ce fruit mal défendu à qui on a donné le nom

de la Reine Claude. Délicieux, juteux, sucré !

Mais la nuit, quel désastre!

Eh bien, tant pis ! On recommence. On passe, on revient et peu à peu le trou s'agrandit. Nous

ne pouvions pas savoir qu'il allait sauver la vie, à nous et à plus de dix de nos voisins.

C'est pourquoi, j'ai raconté cette histoire.

En recueillant mes souvenirs, je me rappelle quelque chose de moins amusant. Dans le jardin à

côté de notre maison, j'aidais mon père à je ne sais plus quoi. Soudain retentit un bruit de

cavalcade sauvage. C'étaient, sur la route, deux cavaliers au galop, l'un poursuivant l'autre.

Le premier, les cheveux au vent, vêtu de gris, sans arme, était pâle de terreur. L'autre, tout

en bleu, le képi retenu par une jugulaire, brandissait un couteau énorme (un sabre, disait mon

père), En quelques secondes, ils disparurent à nos yeux. Quelques instants plus tard (pas même

5 minutes, d'après mon père), le "bleu" revint au pas de son cheval. Il avait remis son grand

couteau dans une sorte de: fourreau qui pendait à sa selle. Il avait l'air tout fier. "Je l'ai

eu le salaud" clamait-il bien fort.

J'ai su par après que c'était un chasseur à cheval français qui avait embroché un uhlan

allemand, pris de panique, qui avait bêtement sauté dans un wagon du tram. Mais un événement

inattendu allait fixer mon destin. C'est Léon qui m'avertit : "Il y a une automobile devant ta

maison".

Je pouvais à peine en croire mes yeux. Une automobile devant chez nous ! J'avais déjà vu des

automobiles. Peut-être bien dix, mais jamais à l'arrêt. Et en voilà une devant notre porte !

Je n'étais pas bon à la course à pied ... mais cette fois-là ! J'entre en coup de vent et qui

vois-je ? Mon grand-père. Il m'a bien embrassé mais n'avait pas l'air tellement joyeux.

Devant lui, mon père semblait plutôt contrarié, ma mère indécise. "Pourquoi dès maintenant",

disait mon père.

"Mais, répliquait mon grand- père, parce qu'à Bruxelles, il ne se passera rien, tandis qu'ici,

vous êtes sur le passage des troupes, Il ne croyait pas si bien dire.

Toujours est-il que mon père, à bout d'arguments, finit par acquiescer.

C'est ainsi que ma mère nous quitta dans l'heure. Nous avions tous les larmes aux yeux. Mon

frère est né un mois plus tard. Quant à moi j'avais pu choisir. Partir ou rester ? Aller à

Bruxelles ? Dans cette grande maison (avenue Demolder, 19). A Bruxelles, pas de Léon Lebutte,

pas de Léon Pirotte, pas de sinsin …, pas de ... pas de camarades pour jouer ... ou se battre !

Ah non ! Je reste. J'allai contempler l'automobile ... et son chauffeur. Quel curieux

accoutrement ! Quelle drôle de casquette ! Mais l'auto elle-même, quelle stupéfiante merveille !

D'abord une marche pour monter dedans. On voyait devant soi à travers une grande vitre. Et à

quoi servaient cette espèce de roue et ces bâtons en fer ? Et puis, comme ça brillait là

devant avec tous ces cuivres bien astiqués. Sa mise en marche avec une manivelle, c'était

terrifiant.

Le coeur gros, nous la vîmes partir, emportant maman et grand-papa. Une sorte de pressentiment

nous avertissait que nous serions long à nous revoir. Mais il faisait si beau en ce mois d'août

14 ! On aimait vivre en plein air, travailler au jardin (travailler ? hum !) jouer, baguenauder,

attendre le spectacle des dragons. Les dragons ! Splendides, bien sûr, mais ils se déplaçaient

sur terre... Il y avait encore plus miraculeux : les aéroplanes!

On en voyait tous les jours. Un beau matin, stupéfiante nouvelle: un de ces grands oiseaux

s'est posé dans une prairie.

C'était à l'autre bout du village mais qu'importe. La curiosité fortifie les jambes. Tout le

village accourait.

Ah ! Le voir de près, lui et son pilote ... son pilote qui s'était perdu ! Quelqu'un, je ne

sais plus qui, lui indiquait sa position sur la carte. L'homme remit son chapeau de cuir et

remonta dans son engin. Son moteur était à l'arrêt.

Quelqu'un a fait tourner l'hélice et, béat d'admiration, je l'ai vu s'envoler et disparaître

dans le ciel. Quelques jours plus tard se passa un événement prémonitoire. Mon père et moi

voulions monter au village pour acheter, des chaussettes. Nous ne sommes pas montés au village,

nous n'avons pas acheté de chaussettes...Voilà qui est passionnant, pensez vous peut-être ? Je

vous comprends mais attendez. A peine avons nous fait dix pas sur la route que nous avons

stoppé net. Cette route, en ces temps lointains, était bordée d'arbres. Ce jour-là, derrière

chaque arbre, se tenait debout un sbire coiffé d'un casque à pointe.

"Ce sont des Allemands" me dit mon père. Ce jour-là, pas de cavaliers à tête d'or. Pas de messe

non plus, pas de sonnerie de cloches en ce dimanche d'août. Je crois même que les oiseaux ne

chantaient pas.

Le lendemain, à pas de loup, nous nous sommes hasardés au village et là, j'ai vu d'autres

hommes à cheval. Ils étaient coiffés d'un drôle de chapeau en fer, en fer comme leur drôle de

veste. "Des cuirassiers "m'expliquait mon père. Ils montaient des chevaux comme chez nous,

massifs mais curieusement harnachés. Ce furent les derniers hommes à cheval que je pus regarder

avant longtemps. Dernière image étonnante avant les terreurs. Ces terreurs se sont déclenchées

en ce matin du 22 août où j'ai été réveillé, dans ma belle petite chambre, par un curieux

bruit de crécelle. J'avais donc alors été brusquement arraché de mon lit par mon père.

Je nous revois ensuite monter au village avec lui et le copain Léon. La présence de Léon

indiquait qu'il devait être plus de huit heures. Nous avons marché longtemps sans rencontrer

âme qui vive. Bizarre impression d'avancer dans un silence opaque. Mon père, lui, était trop

curieux pour être impressionné. Nous sentions sa main nerveuse qui nous secouait. Il était

pressé, impatient de voir et de savoir ce qui se passait.

Arrivés au carrefour, près de l'église, toujours rien, sinon un bruit de conversations, là

plus loin. Nous voilà, après quelques instants, devant l'hôtel Degive. A la terrasse, une,

dizaine de Français, des officiers sûrement, étaient attablés, parlant haut, riant fort.

Voilà qui était rassurant. Continuant sur la route de Paliseul, qui voyons-nous devant sa ferme?

Emile Castus entouré d'un groupe d'hommes qui, tous ensemble, regardaient vers le bois de

Haumont.

Quel souvenir ineffaçable ! Sortaient du bois, à un km environ, à la file indienne et longeant

la lisière, des hommes en pantalon rouge, baïonnette au canon. Encore quelques minutes et

beaucoup seraient couchés pour l'éternité. Ils marchaient vers la route de Jehonville … et vers

la mort.

Nous avions à peine eu le temps de les apercevoir qu'un cri nous dispersa comme une volée de

moineaux. "Sauve qui peut, voilà les Allemands !"

Au moment même éclata la fusillade. Et elle venait du côté de chez nous. Comment rentrer ?

Heureusement une petite route dévalait la colline et permettait de rejoindre un sentier bordé

de haies qui menait à notre jardin.

Ouf nous voilà arrivés. Mon père affirmait que jamais coureur à pied n'avait couru aussi vite.

En tout cas, accrochés à ses mains, Léon et moi, touchions à peine le sol. Durant cette course,

j'entendais, pour la première fois, pas la dernière hélas ! des sifflements étranges et si

nombreux que j'en étais comme a assourdi. Je n'avais pas peur mais si j'avais su ... ?

Mon père, lui, savait. C'est ce qui faisait de lui un super marathonien, un super champion

olympique. Combien de temps dura cette course ? Quelques minutes sans doute. Quel soulagement

quand, par l'arrière du jardin, nous nous retrouvâmes dans notre cave où, ce jour-là, au moins

dix personnes s'étaient déjà réfugiées. Rares étaient en ce temps-là, dans nos villages, les

maisons dotées d'une cave. Ca tiraillait de partout et moi, inconscient, je me demandais

pourquoi, diable, nous ne pouvions pas nous tenir devant les soupiraux, ni face à la porte.

Tout le monde couché contre les murs. Et mon cheval de bois dans la cave à côté ! ... Pas

question d'aller le rejoindre. Il était face à une fenêtre.

Bizarre tout de même que, soudain, les fenêtres et les portes soient devenues dangereuses.

Et pourquoi tous ces gens, des voisins ont-ils l'air terrifié ? Et voilà le copain Léon qui se

met a brailler et à réclamer sa maman. Pourquoi ne le laisse-t-on pas rentrer chez lui ? Au

moindre mouvement qu'il faisait vers la porte, une main impitoyable le saisissait et

l'aplatissait. Mais il hurlait comme un damné dans le vacarme des explosions. Une brave femme

le prit près d'elle et, si je me souviens bien, a fini par l'apaiser.

Pendant ce temps, tout à coup, au-dessus de nous, ce fut un tintamarre d'enfer. Des cris, des

hurlements, des coups de feu, des vitres qui volent en éclat. Une bataille sauvage, au corps à

corps, se déchaînait.

Je commençais à comprendre et me mis à trembler. Dans notre maison, de méchants Allemands

essayaient de tuer de braves Français. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Depuis ce matin, il n'y

avait que des pourquoi? Je voyais tout le monde trembler. La bagarre là-haut n'en finissait

pas.

Puis, d'un seul coup, le calme est revenu. La bataille continuait mais plus loin. Elle était

ponctuée par des coups sourds et violents. Des coups de canon, disaient les gens autour de moi.

La fusillade s'étant déplacée vers le haut du village, certains alors osèrent regarder par les

soupiraux. Ils voyaient sur la route des corps allongés qui ne bougeaient plus ... qui ne

bougeraient plus jamais.

Soudain, sur la porte, des coups violents. C'était Marie, la grande soeur qui venait chercher

son frère. Malgré le danger, elle avait parcouru plus de 200 mètres. Haletante, elle suggérait

de nous réfugier chez elle où, disait-elle, était installé un poste de Croix-rouge allemand.

Ici c'était le danger, là-bas, la sécurité. Changer de refuge? Certains étaient pour, mais pas

tous. Après discussion, hésitations, indécision, on accepta: Là-bas, on serait plus loin de la

bataille et, surtout, on trouverait de quoi manger. A "l'hôtel du Commerce", on pourrait se

restaurer…

C'est donc l'estomac plus que le cerveau qui emporta la décision. Et nous voilà partis.

Après quelques pas, on sentit le danger. Il fallait traverser la grand-rue, un vrai champ de

tir de deux km au moins puisqu'on pouvait nous voir depuis la Lesse jusqu'à l'église. Et il

fallait, à découvert, traverser cette grand-route d'une largeur insensée. Plus de trois mètres.

Il y eut conseil de guerre et il fut décidé de traverser en une fois, tous ensemble.

Et, allons-y ! On se retrouva de l'autre côté, entre tune haie et la rangée d'arbres. Mon père

me portait. Léon, lui, était dans les bras d'une forte commère mais je ne sais plus qui c'était.

Comme enfant, il y avait encore Gesta (qui connaît une fille appelée Gesta ?) dans les bras

de Céline, sa mère. Ici mes souvenirs se brouillent. Comment sommes-nous arrivés dans la cave

du café? Tout ce que je me rappelle, c'est que, à la grande désillusion de tous, le garde-manger

tant espéré était aussi vide que nos estomacs. Des Allemands étaient passés par là qui, eux

aussi, avaient faim.

Mais c'est à Marie qu'on en voulait, qui devait le savoir et n'avait rien dit. L'important

pour elle et ses parents, c'était d'avoir une cave bien garnie ... de voisins !

Evidemment, rien de pire, dans le danger, que de se sentir seuls. Ils nous avaient bien eus,

dans tous les sens du mot ! Pendant tout ce temps, les balles sifflaient, les obus claquaient

et les Allemands, ici postés … buvaient. Ils avaient vidé le garde-manger et, à présent, ils

mettaient toute leur ardeur guerrière à vider les tonneaux. Péquet à volonté à "L'hôtel du

Commerce".

Baïonnette au canon, ils descendaient dans la cave, notre refuge, et exigeaient à boire. Ils

s'étaient déjà soûlés ailleurs mais, en bons soldats du Kaiser, ils restaient disciplinés. Ils

descendaient un à un, jamais deux à la fois. Ils me faisaient peur tant ils avaient l'air

brutal. Ils lampaient une rasade dans leur gobelet et remontaient l'escalier à quatre pattes.

Au suivant ! Fusil en main, baïonnette au canon, chacun de ces froussards, plein d'alcool, se

laissait tomber dans l'escalier, atterrissait comme il pouvait et tendait son gobelet.

Puis, il n'y eut plus de suivant. Tout à coup, au-dessus de nous, hurlements, tintamarre à

tout casser. Comme ce matin, chez nous. Et soudain, miracle ! On entendait parler français,

là-haut.

Ivresse de joie ! Nous étions libérés. Vite, on grimpe l'escalier. Déception ! Personne en vue.

Du coup, la joie retombe comme un soufflé refroidi. Pourtant nous n'avions pas rêvé. D'ailleurs

il n'y avait plus un Allemand à voir. Ici, à nouveau, mes souvenirs s'effacent.

Par contre, je me souviens très bien que, le soir tombant, accompagnés d'un Français portant

une lanterne, mon père et moi sommes remontés à notre maison. Sur la route, gisaient des

hommes en pantalon rouge, immobiles ou gémissants. Devant notre porte, il fallut enjamber le

cadavre d'un Allemand. C'était un officier supérieur, ai-je appris longtemps après; il portait

des épaulettes tressées.

Et puis, nous entrâmes. Pas besoin d'ouvrir la porte, il n'y en avait plus. Après deux ou