Médecins de la Grande Guerre

Médecins de la Grande Guerre

![]() Accueil

-

Accueil

-

![]() Intro

-

Intro

-

![]() Conférences

-

Conférences

-

![]() Articles

Articles

![]() Photos

-

Photos

-

![]() M'écrire

-

M'écrire

-

![]() Livre d'Or

-

Livre d'Or

-

![]() Liens

-

Liens

-

![]() Mises à jour

-

Mises à jour

-

![]() Statistiques

Statistiques

L’histoire du Cavalier Brantegem Edgard et de son chef d’escadron du Premier

Lanciers, le comte Val de Beaulieu Octobre 2014. Après une conférence que j’eus l’honneur de donner sur la Grande Guerre, une dame âgée qui, ne paraissait pas son grand âge de 93 ans, m’interpella : – Cher Docteur, je m’appelle Suzanne Brantegem et je voudrais vous parler de mon papa Edgard qui fit toute la guerre comme cavalier au Premier Lanciers.

Le cavalier Edgard Brantegem Quelle magnifique occasion pour moi d’en savoir plus sur les régiments de cavalerie qui durent s’adapter pour effectuer derrière l’Yser une guerre de tranchées ! – Chère Madame, répondis-je, je vous en prie, je suis impatient d’apprendre l’histoire de votre valeureux papa. Et Madame Brantegem me fit ce récit : – Mon père aimait à me raconter sa guerre à sa façon. Il était extrêmement fier d’avoir accompli son devoir jusqu’au bout. En août 1914, mon père conscrit de 1913 âgé de 20 ans, est fait prisonnier à Assesse avec deux de ses compagnons. Bien décidés à rejoindre leur compagnie, les trois comparses vont réussir à s’enfuir durant la nuit. Aidés par des civils (de très braves gens ajoutait-il) ils se séparent de tout ce qui peut les trahir et s’habillent comme des vagabonds. Ils dorment alors le jour dans des granges et se déplacent la nuit. La nourriture frugale est composée de petites rapines ou provient de la générosité de civils. Après 15 jours de vadrouilles, ils rejoignent enfin l’arrière des troupes à Bruxelles ! Mon père aimait parler de cet exploit, lui qui servit sous les drapeaux de 1913 à 1919. Long service en effet pour un conscrit : six années qui se terminèrent en Allemagne dans les troupes d’occupation. Parmi tous ses compagnons d’armes, mon père vouait une grande admiration à son chef d’escadron le comte Edouard du Val de Beaulieu. Ce dernier plus de quarante ans après la guerre écrivit ses mémoires de guerre et l’offrit en cadeau à mon papa. Curieusement, le comte écrivit sous le pseudonyme d’Edouard Valjac. Ce livre, mon père le gardait comme un trésor et lui avait fait l’honneur d’une magnifique reliure en cuir dorée sur tranche. Il faut avouer qu’il aimait montrer, à qui il racontait son histoire, la page 85 écrite par son chef d’escadron où son nom figurait comme étant l’un des braves choisis par le comte pour participer à une reconnaissance nocturne en avant de nos lignes. Le comte du Val de Beaulieu possédait le château et le domaine de Cambron-Casteau . Il avait marié une Anglaise et partageait son temps entre son domaine belge et l’Angleterre mais pour rien au monde il n’aurait manqué ses chasses d’automne à Cambron-Casteau. C’est ainsi que mon père reçut chaque année et, cela pendant près de vingt ans, un beau lièvre qui régalait toute ma famille. N’est-ce pas là une magnifique preuve de la réalité de la solidarité entre frères d’armes ? Après la mort du comte, le domaine de Cambron-Casteau fut légué à la commune avant de devenir aujourd’hui le magnifique parc de Pairi-Daiza. Il serait peut-être bon de rappeler que ce domaine appartenait autrefois à un vaillant Lancier. - Chère Madame, je vous promet de raconter notre entrevue et ainsi de rendre hommage à votre valeureux papa qui fut pour vous et pour beaucoup d’autres personnes, le meilleur des pères, le meilleur des boulangers et le meilleur des cavaliers du Premier Lanciers.

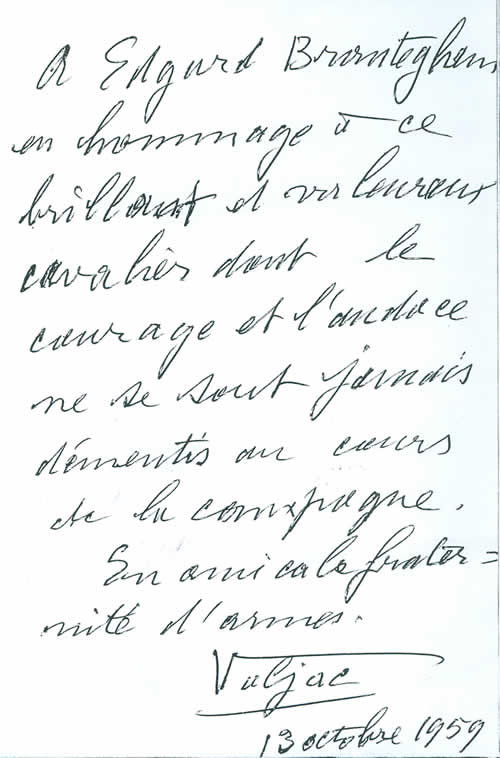

Hommage de Valjac à Edgard Brantegem Notre conversation touchant à sa fin, à ma grande surprise, Madame Brantegem m’offrit le livre que son papa conservait comme un trésor. Ce geste m’émut considérablement et restera gravé dans mon cœur. Pour vous chers lecteurs, j’ai sélectionné les extraits les plus significatifs de ce témoignage qui nous permet de mieux connaître la vie de nos Lanciers durant la Grande Guerre. Les intertitres sont issus de ma plume ! Les extraits

significatifs du livre d’Edouard Valjac[1],

sous-lieutenant au Premier Lanciers 29 juillet 1914. Les

Lanciers doivent évacuer la caserne pour le lendemain, date d’arrivée des

unités de réserve. Ils défilent une dernière fois dans Namur : Sur pied de guerre, le régiment, trompettes en tête, rompait les rangs devant les blocs qu'il ne devait plus réintégrer. Les escadrons allaient défiler une dernière fois à travers la ville de Namur qui bientôt devait être si éprouvée par les bombardements ennemis. Défilé majestueux à travers une foule particulièrement impressionnée. Nous avions encore, à cette époque, notre tenue d'avant la guerre et étions coiffés de schapska. De chaque côté de cette colonne de lances et de chevaux martelant interminablement le pavé, la population se pressait sur les trottoirs ; très surexcitée elle était très démonstrative. Des femmes sanglotaient, des hommes nous encourageaient avec ferveur et les enfants, tout à la joie devant cette marche militaire que scandaient les trompettes, se livraient à mille cabrioles devant nos chevaux. Bientôt nous arrivions à Champion pour y passer deux jours, le 1er et le 2 août, à la ferme Jette-Fooz. Puis ce furent successivement les cantonnements d'Andenne, Senzeille, Tramaka pour se fixer enfin à St-Marc. A Andenne, nous fûmes touchés par l'ordre de mobilisation générale le 31 juillet. Nous devions y apprendre, entre le 2 et le 4 août, l'ultimatum allemand puis l'état de guerre contre l'Allemagne. St-Marc n'était distant de Namur que de quelques kilomètres et le quatrième escadron, dont je faisais partie y resta du 7 au 23 août. Reconnaissance

à Aische-en-Refail En nous dissimulant, à travers tous terrains, nous atteignîmes enfin les abords d'Aische-en-Refail. Surprise ! Une fanfare s'y faisait entendre ! En temps de guerre la chose semblait surprenante pour le moins : il s'agissait de l'ennemi ; celui-ci, quoique loin de nos troupes, n'avait aucun intérêt à se signaler d'une façon bruyante. Il fallait se renseigner au plus tôt. C'est de cette façon qu'un paysan devait m'apprendre que les Allemands, ayant destitué l'ancien bourgmestre du village, en installait un nouveau avec une certaine pompe ! Il était cependant certain que cette « festivité » ne les avait pas distraits au point de négliger leur couverture. Un réseau de sentinelles devait border le village afin d'éviter toute surprise. Ce fait me fut d'ailleurs immédiatement confirmé par les habitants des maisons et des fermes se trouvant hors de l'agglomération. Les jours suivants, des reconnaissances étaient désignées et sillonnaient la position fortifiée de Namur. Quand il fallait aller très loin, nous passions la nuit sur le terrain, logés chez l'habitant. Ces chevauchées à travers bois et à travers champs, en marche dispersée ou avec un cavalier de pointe pour nous prévenir de difficultés éventuelles, constituaient un sport plein d'aventures ; on en rencontrait d'ailleurs à différents degrés. C'est au cours de l'une d'elles que mes hommes et moi reçûmes le baptême de feu et même d'un feu bien nourri, mais heureusement mal ajusté à cause de la distance et du crépuscule qui commençait à tomber. Cette époque était encore celle des illusions. Nous nous étions nourris des perspectives les plus glorieuses, nous ne rêvions que de charges, comme en 1870 : Reichshoffen hantait nos esprits. On nous faisait entrevoir une grande bataille prochaine ! Chaque fois que nos unités prenaient une formation de combat, les cœurs s'enivraient : nous étions pleins d'espoir. Tous les jours nous espérions que le lendemain allait combler nos rêves. Nous en étions tellement fascinés que, lors de nos reconnaissances vers l'ennemi, nous nous montrions plus prudents que nous n'aurions voulu l'être. Nous ne donnions pas notre maximum, de peur d'être blessés avant la « grande bataille » et devoir passer ce jour dans un lit d'ambulance ou d'hôpital à l'arrière pendant que nos camarades connaîtraient l'ivresse de l'action dans toute sa plénitude... Un lancier sur une monture exceptionnelle : un

chameau ! Un jour lors d'une marche en colonne de route, nos chevaux marquèrent, tout à coup, une vive inquiétude. Que se passait-il ? Cette attitude collective était, pour le moins, anormale. Sa cause, vite découverte, ne laissa point de nous stupéfier. Un de nos cavaliers, nommé Marcan, venait de surgir dans les rangs, monté sur ... un magnifique chameau de grande taille ! On sait que le cheval ne peut supporter ni la vue ni l'odeur de cet habitant du désert, d'où ces manifestations tumultueuses tant qu'inattendues. L'atavisme parlait chez nos canassons qui, de leur vie, n’avaient jamais vu un chameau de loin ou de près. Cet animal. héros de l'aventure, avait été transporté dans ce décor qui ne lui était pas familier. Il servait la publicité d'une nouvelle marque de cigarettes orientales et, à cet effet, déambulait nonchalamment et pacifiquement dans le pays lorsqu'il fut surpris par la guerre. Son chamelier arabe s'en était retourné sous des cieux plus cléments et les cigarettes, au parfum du Levant, s'étaient volatilisées. Seul et nostalgique restait le méhari dans son écurie où le cavalier Marcan l'avait découvert. Pour lui l'aubaine était bonne : il venait d'être démonté, son cheval ayant été tué. Usant d'initiative, il adopta ce nouveau mode de transport pour rejoindre son escadron avec « armes et bagages ». Malheureusement pour lui, il ne put conserver son nouveau compagnon, et pour cause, aussi manifesta-t-il un immense chagrin d'être dans l'obligation de se séparer de lui. Fausse manœuvre Un jour, dans un de ces services de patrouilles, nous nous trouvions en colonne sur un chemin de campagne au lever du jour, au milieu d'un brouillard matinal, lorsque des paysans vinrent nous avertir qu'une troupe de cavaliers allemands étaient déployés dans les champs à un kilomètre à notre gauche. Dispositions immédiates pour le combat, escadron en bataille dans la direction, enfin on allait charger ... ! Départ au galop, lances en avant. Des ombres se dessinaient, des cavaliers venaient au-devant de nous. Ils acceptaient donc le combat : « Garde à vous pour l'attaque » et le galop s'allongeait, lances croisées. Au moment de commander : « chargez... ! » le Commandant du quatrième escadron reconnaissait son collègue du deuxième qui venait sur nous dans les mêmes intentions et avec la même ardeur. Comme à la manœuvre, on a dû, avec regret, arrêter court ce bel élan ! Enfin une

charge ! Une autre fois, en mission de surveillance, une de nos reconnaissances vint nous avertir que tout un peloton de cavalerie allemande venait de quitter une ferme où il avait été abreuver ses chevaux. Sa direction de marche nous ayant été indiquée, notre escadron se mit immédiatement à sa recherche. Cette véritable chasse à courre par monts et par vaux était des plus sportives : tantôt cheminant avec difficultés à travers bois en colonne par un dans des sentiers trop touffus, tantôt au galop de course à travers la plain. Nous devions arriver à un point culminant d'où, avec nos jumelles, nous pouvions distinguer la poussière qui révélait le passage récent de chevaux. La direction était donnée. Sans perdre un instant, le quatrième escadron du 1er Lanciers se précipitait vers l’endroit d'où devaient déboucher les Allemands. En effet, quelques instants plus tard, sortant d'un vallon boisé, ils s'élançaient au galop dans la plaine, nous derrière eux à toute allure, sabre à la main ou lance croisée, nous les serrions de près jusqu'à rejoindre les moins rapides. L'officier, les sous-officiers et les cavaliers de tête nous échappèrent, ils étaient bien montés et nos propres chevaux étaient déjà très fatigués par les galops précédents. Neuf Uhlans tombèrent entre nos mains et furent faits prisonniers, un d'eux était parti au galop, couché sur l'encolure de son cheval, ayant dans le dos une lance que lui avait piquée un des nôtres, le cavalier Rens (je me souviens encore de son nom !) C'était une reconnaissance de fraction constituée du septième régiment d’Uhlans, précisément ceux que j’avais signalés à Aische-en-Refail. Ils avaient un équipement absolument neuf et leurs chevaux, dont nous nous emparâmes étaient des montures excellentes. La première

cuisine roulante de l’armée belge Le surlendemain de notre action contre le peloton de septième Uhlans, un combat par le feu, commandé par le Lieutenant de Kerchove de Denterghem, enlevait un bivouac à Eghezée. Les voitures techniques et les cuisines roulantes, attelées avec rapidité sous le feu, durent être abandonnées, conducteurs et chevaux tombant sous les balles des carabines. La prise de ce bivouac procura, au dépens de l'ennemi une cuisine roulante au troisième escadron, la première que l'on ait vue à l'armée belge ! Quand nous passâmes sur ce terrain, l'après-midi en regagnant notre cantonnement, le désordre y était indescriptible ! Sabres à la main et lances portées, nous rendîmes aux ennemis morts les honneurs militaires. Le Père Van

Dyck, aumônier exceptionnel Les unités étaient encore dépourvues d'aumôniers militaires, des volontaires devaient venir plus tard. Ce seront, pour la plupart, des missionnaires en congé, sachant monter à cheval. J'en ai vu un venant de Chine qui, n'ayant pas encore d'uniforme, poussa le zèle jusqu'à enfourcher un cheval avec sa soutane pour pouvoir nous suivre. Ce missionnaire, le père Van Dyck, réunissait beaucoup de qualités. Ce saint homme était courageux, dévoué et intelligent. Son intelligence le portait à une grande tolérance pour autrui. Il se lia d'amitié avec un de nos officiers supérieurs, le Major Yperman qui, libre-penseur convaincu, se trouvait être aussi, comme l'aumônier, tout le contraire d'un sectaire. Il était à la fois curieux et admirable de voir ces deux hommes, doués l'un et l'autre d'un bon sens vraiment exceptionnel, entretenir des sentiments de haute sympathie et de franche estime réciproque.

1er Lanciers – 4ème escadron La retraite

lugubre de la 4.D.A. : de Namur vers la France Sans l’avoir vécue, il est impossible de se représenter ce que pouvait être cette longue marche lugubre. Des troupes de toutes armes se pressaient sur un même itinéraire, les pièces d’artillerie françaises et belges tirées par des chevaux harassés s'échelonnaient parmi tant d'éléments disparates. Des fantassins, fourbus de fatigue, s'accrochaient en grappes sur les canons et les caissons. Pêle-mêle, au milieu de ce désarroi dû à l’embouteillage des routes, d'interminables colonnes de réfugiés fuyaient l'envahisseur et l'incendie. Spectacle lamentable et douloureux. Des familles de paysans, entassées dans des chariots tirés par des chevaux ou des bœufs, emportaient avec elles leurs objets les plus précieux, leurs souvenirs et quelques ustensiles ménagers. On voyait dans un vieux fauteuil l'aïeule ravagée par les ans, entourée d’enfants en bas âge et même des nouveau-nés. Une profonde tristesse marquait les traits de tous ces visages. Où allaient-ils ? Ils n'en savaient rien... Fuir, fuir, était l'action impérieusement ressentie pour le temps présent. Après ? ... C'était encore l'inconnu. Abandonnant fermes et maisons, ils essayaient d'échapper au pire... Cette désolation était mêlée à la grande retraite militaire par des routes étroites et encombrées. La nuit faisait apparaître ces longues files humaines comme autant de fantômes sortis des ténèbres. Le moindre embouteillage de la circulation voyait hommes et chevaux s'endormir sur place. Pourtant, malgré la fatigue intense, quelques instants après, cette colonne entremêlée devait se remettre en route et marcher, marcher toujours... A Laon, un

vol de poulets bien organisé En général, la population civile nous accueillait avec un chaud enthousiasme, nous pouvions compter sur elle le cas échéant. Le troupier n'a pas toujours une notion exacte de ce qui est « le tien et le mien », la preuve en est qu'au cantonnement de Laon, des hommes avaient « chapardé » un couple de poulets bien dodus dont ils comptaient se régaler. Malheureusement le départ précipité empêcha leur préparation. Qu'à cela ne tienne, ils les cuiraient au cantonnement suivant ! Entre-temps, le propriétaire, s'étant aperçu du larcin, se plaignit au Commandant d'escadron. Celui-ci entra immédiatement dans une très méchante colère. Il fit rassembler les hommes, les menaça de toutes les foudres du ciel, qualifia ce vol avec des mots que l'on ose à peine introduire dans le langage français et gare à celui qui, au cours de la fouille, serait pincé, il aurait chaud ! Au moment du rassemblement pour le départ, le Commandant fit ouvrir toutes les sacoches de selle et tous les bissacs et ordonna une inspection minutieuse qu'il surveilla lui-même. Cette perquisition ne donna rien et pour cause... Les anciens cavaliers connaissaient les ficelles du métier et la façon dont le processus allait se dérouler. Ils avaient tout simplement placé les deux poulets dans les poches du bissac de leur Commandant, étant sûrs que celui-là au moins, on ne l'ouvrirait pas. Il est plaisant, toutefois, d'imaginer sa stupéfaction si, pour une raison quelconque... son bissac avait été ouvert ! Quelle tête aurait fait le propriétaire des poulets ? La nuit passée à Soissons fut assez peu banale pour être contée. Après une série de longues étapes, il est aisé de s'imaginer dans quelles conditions se trouvaient hommes et chevaux. Tout paraissait calme et paisible dans les campagnes entourant la ville. Ces lieux bucoliques inspiraient le repos et la paix. D'ailleurs depuis quelques temps, on n'avait plus entendu parler des Allemands. Une vaste plaine avait été désignée pour le bivouac général. Des bottes de paille, prélevées à une meule proche, avaient été étendues sur le sol. Chacun improvisant son « lit » comme il désirait se coucher. Après avoir soigné les chevaux, on les mit à l'anneau italien, chaque groupe ainsi constitué comprenait un homme de garde. Hommes et chevaux dormaient debout ! Malgré la hâte de trouver un repos bien mérité, il fallait manger. On cuisina sur des feux à même le sol. Un ordre arriva : « Eteindre immédiatement les feux de bivouac ». Très peu de temps après, le silence régnait sur la plaine : tout le monde dormait d'un sommeil profond et réparateur. C'était vraiment trop beau ! Un pareil bonheur ne pouvait durer ; aussi il ne dura pas. Un second ordre arriva en toute hâte : « Les Allemands approchent. Sellez les chevaux, levez le bivouac. Rassemblement à tel endroit aux portes de Soissons ». Réveillés péniblement dans leur sommeil ; les hommes marquaient fort peu d'enthousiasme pour « remettre ça ». Cependant, la perspective de se voir étripés par l'ennemi nous fit accepter un moindre mal avec un courage dolent. Embarquement

au Havre pour Anvers Notre itinéraire à cheval devait provisoirement se terminer à Coulommiers après avoir logé à Château-Thierry. Bien qu'il ait été décidé d'y embarquer toutes les troupes à destination du Havre, la question capitale était de savoir s'il restait encore du matériel roulant en suffisance et si les Allemands, qui envahissaient la région, nous laisseraient le temps d'exécuter ce programme. Nous avons bivouaqué en attendant l'arrivée des convois. Heureusement le ciel nous aida ! Le rail nous apporta le salut ! On fit des efforts pour entasser tous les hommes et les chevaux dans ce qui restait encore de wagons. Mon escadron eut le tout dernier train. Au moment où il démarra, le bruit courait que les Allemands entraient à Coulommiers... Les indications incontrôlables se diffusaient rapidement, on disait que des patrouilles ennemies étaient signalées le long de la voie que nous devions suivre, aussi la première partie du voyage s'effectua-t-elle carabine chargée à chaque portière. Le Havre grouillait de réfugiés. Le lendemain matin était marqué par un vaste embarquement sur des bateaux qui devaient nous ramener en Belgique. Exécution rapide ; les chevaux, suspendus par des sangles passées sous le ventre et le poitrail étaient soulevés par des grues et déposés dans la cale. Patrouille

devant Anvers à la recherche des espions Toute cette région était infestée d’espions, nous allions en rencontrer quelques spécimens. Un de mes amis se trouvait au fort de Waelhem lorsqu'un sous-officier, qui commandait une patrouille, vint lui amener un paysan flamand déguenillé, en sabots, tirant une vache au bout d'une corde. Apparemment il ne pouvait certes pas être tenu pour suspect, d' ailleurs il était bien trop bête pour être dangereux. Le seul fait que le sous-officier avait cru devoir relever contre lui était qu'il l'avait vu tirant un papier de sa poche pour y faire une annotation. Indice bien fragile, mais ne sait-on jamais... Des instructions nous arrivaient de plus en plus précises à l’égard des agents de renseignements ennemis. L'officier commença son interrogatoire. Celui-ci s'avéra tout de suite particulièrement difficile car ce paysan, qui ne parlait qu'un patois flamand presque inintelligible, se révélait être un parfait abruti. Il connaissait très bien sa région et les fermes qui s'y trouvaient. Il allait, disait-il, mener une vache au taureau dans une ferme qu'il désignait parfaitement. L’officier était très perplexe, faute de preuves et allait le relâcher quand l'idée lui vint de le faire fouiller. On trouva un plan de la région. – Voulez-vous m’expliquer l'utilité de ce plan, lui demanda l’officier. – On m'a donné un itinéraire pour aller à la ferme que voilà. Je dois y mener la vache. Je ne suis pas très instruit et comme je m'exprime difficilement on m'a dessiné ma route. – Et ces forts, ces tranchées, ces points d'appui que j'y vois marqués ? – On m'a dit qu'on avait inscrit cela comme points marquants de la route, comme repérés, ils ont dit. C'est pour que je me retrouve bien parce que toutes les fermes se ressemblent... – Ceci est un plan fait à l’échelle, avec signes conventionnels. C'est un vrai relevé d'état-major. – Je ne sais pas. C'est ce qu'on m'a donné comme ça. – Ne perdez pas votre temps davantage. La preuve est faite, je la tiens ici entre les mains. Vous êtes un officier allemand. – Oui, je suis officier allemand, dit-il dans un langage d'une correction absolue en se redressant et claquant les talons. – Vous savez ce qui vous attend ? – Oui, la mort par les armes. – Nous allons réunir le Conseil de guerre de campagne. Vous avez une heure pour vous préparer. – Un quart d'heure suffit à un officier allemand. Puis-je avoir du papier pour écrire une dernière lettre à ma femme ? Je demande qu'elle lui soit remise un jour avec mes affaires personnelles. Lorsque le peloton d'exécution fut rassemblé, il exprima l'ultime désir d’être fusillé face à la direction de l'Allemagne et refusa de se laisser bander les yeux. Quand, sur l'ordre de le mettre en joue, la mort allait le foudroyer à l'instant, joignant les talons et immobile, saluant son pays, il s'écria « Je meurs pour l'Allemagne et son Empereur ! ». Au

Cantonnement de Zele, l’aventure humoristique du Lancier Laloux,

victime des Gardes Civiques Du cantonnement de Zele, où nous étions, nous avons été affectés plusieurs fois à l'occupation de l'Escaut dans le secteur de Berlare-Schoonaarde, qui bientôt allait devenir tristement célèbre dans les annales du 1er Lanciers qui y laissa pas mal de monde. En attendant ce jour macabre, nous ne pouvions que trouver cet endroit paisible et tout à fait charmant. Les habitants pleins de confiance étaient restés dans leurs demeures agrémentées de jardins au milieu de vastes prairies chatoyantes. Çà et là des cafés et des guinguettes le long de la grand-route reliant Berlare à Schoonaarde et enjambant le fleuve entre ces deux localités. En face du pont détruit, une grand usine, l' « Àsbestil », dont la tour altière dominait hautement ce paysage plat. Les pâturages étaient entrecoupés de fossés bordés de têtards de saules et, de ci de là, des pleureurs au feuillage vert retombaient en mêlant sa couleur à celle du gazon. Les sentinelles surveillaient les rives pendant que les corps de garde assurant leur relève paressaient mollement étendus dans les prairies proches. Les gardes civiques formaient le plus gros de l'effectif sur place ainsi que de celui de la clientèle des cabarets. La maison du gardien du pont, préposé à la manœuvre de celui-ci, était transformée en guinguette qui, je dois dire était particulièrement achalandée surtout par les gardes civiques auxquels la chaleur donnait une soif inextinguible. Ceinturon enlevé, vareuse ouverte, coiffure dans le cou, fusil entre les jambes, ils pompaient des demis à longueur de journée en se racontant en langage bruxellois, mixture de mots français et flamands, des histoires qui les convulsaient de gros rires. On aurait cru dans tout son réalisme, un tableau de Teniers. De l'autre côté de la route, les soldats, dont les revenus étaient de loin plus modestes, ne pouvaient se permettre de joyeuses réunions dans les cafés et devisaient aussi gaiement à l'ombre de quelque saule. Un trompette de l'escadron, nommé Laloux, brave homme et bon soldat, joignait à son talent de musicien, celui de cordonnier. C'était même un excellent artisan qui, pendant la guerre de tranchée, cumulera ces deux emplois dans son escadron. On a beau être malin et avoir plusieurs cordes à son arc, quand il fait chaud, comme c'était le cas, on subit le sort de tout le monde. Cependant, débrouillard, il eut vite trouvé une place confortable et protégée des ardeurs du soleil, un tombereau à trois roues se trouvait près de la route, en face de la guinguette où festoyaient les Bruxellois. Il se coucha en-dessous, à même l'herbe, dans cet endroit parfaitement ombragé. Il ne tarda pas à sombrer dans un profond sommeil. En passant, ses camarades le virent agréablement détendu, dormant la bouche largement ouverte et rêvant peut-être de quelque corne d'abondance dans ce confort parfait. Quelques temps après, on vit un groupe de gardes civiques traverser la route et chercher visiblement à libérer en entier ce qu'ils avaient consommé par demis. Ils ne tardèrent pas à entourer complètement ce modeste tombereau qui jamais n'avait vu tant de monde à la fois. Ils parlaient haut et continuaient à raconter des histoires dans un langage savoureux. Tout à coup, des milliards de jurons surgirent de terre ! Réveillé en sursaut, le trompette Laloux vociférait et sacrait comme un démon. En rampant il essayait de sortir de ce marécage inattendu. Réveil pénible ! Humide comme un lange, il s'essuyait la figure avec son mouchoir et crachait comme un lama. Il n'aurait jamais pu imaginer que ses compatriotes pouvaient avoir des gestes aussi discourtois ! Sans plus attendre, il leur dit ce qu'il avait sur le cœur dans une manière de parler où toute formule de politesse était rigoureusement exclue. – Espèce de foutus gardes civiques ! Est-ce que vous ne pourriez pas faire attention ? Vous auriez mieux fait de rester chez vous, derrière votre comptoir, à vendre votre camelote plutôt que de venir nous embêter ici. Et pour ce vous y faites ! Tas de ... – Est-ce qu'on a une fois l'idée maintenant d'aller se placer sous un chariot. Il faut être zot, savez-vous… – Vous ne pouviez pas aller ailleurs ? Espèce de…

– Est-ce que nous autres on en peut ? Il faut tout de même une fois allei quelque part. Snot mouw ... – Snot vous-même, mais vous auriez cependant pu regarder. – Ecoutez une fois celui-là. Est-ce que moi j'ai des yeux partout ? Est-ce que moi je pouvais une fois penser que tu allais te coucher là, gelijk ne zwijn, Godferdoem !

1er Lanciers – 4ème escadron – Vous pouvez bien rire vous autres tous. Si tout le monde faisait comme ça, on ne pourrait plus se coucher nulle part ! Les autres gardes tenaient leur abdomen à deux mains. Ils étaient secoués d'un rire gras et sonore. A quelques pas de là, les cavaliers étouffaient de joie en s'administrant des grandes claques sur les cuisses. Ce fut là un de ces joyeux sujets de conversation qui se répéta longtemps. Mort d’un

officier allemand à Berlaer Le 4ème escadron devait occuper Berlaer avant l'aube. Son Commandant, le Baron Cartuyvels de Collaert, était un homme courageux mais aussi plein de scrupules. Sur les bords de l'Escaut se trouvent des prairies basses, entourées de digues, que l'on appelle des polders. Ce sont ces polders que l'on fertilise par des inondations périodiques. Nous étions séparés du cours d'eau par une de ces prairies d'une largeur, à cet endroit, de dix à quinze mètres. Mon Commandant était vraiment torturé par la question de savoir si, de notre emplacement, nous pouvions bien remplir notre mission, si les grand roseaux qui bordaient le fleuve n'allaient pas, à un moment donné, raccourcir notre vue et notre champ de tir. Ne Fallait-il pas porter le dispositif plus en avant. Il me demanda d'aller sur place juger de la situation. Il ne faisait pas encore bien clair, j'empoignai une carabine et quelques chargeurs, escaladai la digue servant de parapet et me glissai jusqu'aux roseaux et observai. Je n'y ai pas perdu mon temps. J'ai assisté aux préparatifs. Toutes les maisons étaient organisées pour le tir, il y avait des fusils jusque dans les pigeonniers, sur les toits. Un officier allemand, ayant la même curiosité que moi, vint aussi examiner nos positions, tout au moins le peu qu'il pouvait en voir. Je l'ai observé tout un moment ; il était superbe, grand, une tenue impeccable, je me souviens encore de ses bottes jaunes toutes neuves, ce qui m'a étonné car les Allemands avaient tous des bottes noires. Son porte-carte et l'étui de ses jumelles avaient l'air également de sortir du magasin. Il tenait son pistolet à la main et avait écarté les roseaux pour mieux voir. Cet homme menaçant avait l'air fort intéressé et scrutait le paysage. J'ai jugé alors qu'il en avait assez vu. Un genou en terre, derrière mes roseaux, je l'ai bien ajusté. A mon coup de carabine il est tombé en avant dans l'eau. Il a dû être tué sur le coup. Mon observation était aussi terminée car, au même instant, de toutes les maisons riveraines, crépitaient des coups de fusils. Collé au fond d'un fossé, heureusement à sec, j'ai attendu... Ils ne me voyaient pas et ne m'avaient pas vu mais tiraient avec conviction sur notre position, la digue où se trouvait l’escadron. Je ne tenais pas à attendre qu'il fasse complètement jour pour me replier, aussi c'est avec des ruses de Sioux que je suis parvenu à me faufiler jusqu'aux nôtres. Un

bombardement ennemi meurtrier à Berlaer sur notre 1er

Lanciers : le comte de Looz Corswarem

sauve le Baron Cartuyvels de Collaert L'infanterie occupe la digue de l'autre côté du pont et plusieurs de ces hommes refluent sur notre position. L'un d'eux est tué en pleine course et tombe sur moi. Rien n'est plus difficile à bouger qu'un corps mort ; je dois m’arque bouter au maximum pour le pousser afin qu'il ne m'étouffe pas. Un obus tombe juste de l'autre côté de la digue, la terre secouée retombe sur les occupants, je suis à moitié enseveli avec mon cadavre qui va me servir involontairement de bouclier contre les éclats d'obus qui sillonnent l'air en hurlant. La même chose survient à un de mes camarades, le Lieutenant de Burlet dont l'ordonnance a été tuée sur lui et l'a ainsi préservé d'une mort certaine. La terre continue de trembler et de nous recouvrir. Des fuyards s'égaillent un peu partout pendant que la mort couvre le terrain. On est entouré de cadavres. A mes côtés, le cavalier Mercy, de mon peloton, les mains crispées sur sa carabine, est venu mourir, son visage tout blanc est barré, sur toute sa longueur, d’un filet de sang. Deux de mes meilleurs amis laisseront leur vie dans cette funeste journée. Jamais plus, au cours de la campagne, nous ne ressentirons un tel état d'impuissance, d'inaction forcée et démoralisante devant une aussi terrible fatalité pour laquelle nous étions autant de jouets dans la main du destin. De toute son énergie il fallait nettement dominer la peur. C’était une épreuve de solidité des nerfs. J'ai vu, pendant la guerre, des cas de folie dus à des bombardements prolongés. La nuit devait étendre son voile sur cette tragédie. Entre quelques coups de feu, on entendait les appels pleins d’angoisse des blessés et les râles des mourants. Dans ce désordre où, vraisemblablement, l'ennemi allait venir prendre possession du terrain, le Comte Arnold de Looz Corswarem entendit de faibles coups de sifflet qu'il identifia comme étant ceux de son Commandant. Bravant le danger, il se dirigea seul au milieu de ce tragique spectacle, vers l'endroit où il entendait siffler. Il y découvrit son Commandant d'escadron, le Baron Cartuyvels de Collaert, très gravement blessé. Il courut chercher des hommes et le médecin pour le transporter en toute hâte. Ce geste l’a sauvé. Le Commandant, qu'avec inquiétude je n'avais pas vu revenir le matin, était tombé blessé au genou et ne pouvait plus se relever. Il s’était mis à ramper vers nos lignes lorsqu’ une nouvelle blessure le cloua sur place. C'est alors que son calvaire commença. Une sentinelle allemande, l'ayant pris comme cible, s'amusait à le viser lentement et à tirer le mieux qu'elle pouvait pour l'achever. Lui, couché sur le dos, ne perdait aucun geste de ce soldat dont les halles tombaient tout autour de lui et le blessaient parfois. Une de celles-ci aurait dû le tuer. Elle a cassé sa montre de poche, troué son portefeuille et s'est arrêtée sur une médaille bénite qu'il contenait et qu'il portait toujours sur lui. On voyait, sur sa poitrine, un point bleu provoqué par le choc de la balle. Juste en face du cœur. Pendant qu'il était couché en face de cet adversaire implacable, sa jambe, gravement blessée, le faisait souffrir atrocement. Arrêtant un soldat qui s'enfuyait, il lui demanda par pitié de lui retirer son éperon qui, empêchant une position normale, lui tordait la jambe. Le soldat se pencha pour l'aider. A ce moment, un coup de fusil l'étendit raide mort sur lui. Il dut employer le restant de ses forces pour le pousser sur le côté. Pendant toute sa vie il a gardé le remords d'avoir arrêté cet homme car il prétendait être la cause de sa mort. Son sauveteur, le Comte Arnold de Looz Corswarem qui, ce même jour avait perdu son frère vaillamment tué à l'ennemi, venait de poser un acte qui, pour ceux qui le connaissent, est tout entier dans son caractère et sa ligne de conduite. Il s'est toujours montré, au cours de la campagne, d'une bravoure qui n'avait d'égal que sa modestie, alors que tant d'autres essayaient de se faire valoir par des actions qu'ils n'avaient jamais accomplies. Outre son grand courage au feu, cet officier d'élite avait, sur la troupe, le prestige et la confiance qui caractérisent les grands chefs. Il possédait toutes ces qualités militaires qui décèlent l'atavisme de vieille et noble souche dont l'honneur a toujours été le plus beau fleuron. L’Yser et la

rencontre avec le Roi. Un jour, le Comte d’Athlone (Prince de Teck avant la guerre) envoya son aide de camp, le Capitaine Nobel, me prier de venir prendre le thé à sa villa. Le Comte d'Athlone était le frère de la Reine d'Angleterre et se trouvait à La Panne en qualité d'attaché militaire de Grande-Bretagne. J’étais chez lui depuis une demi-heure lorsque le Roi entra. J'eus avec lui une longue conversation d'où se dégagent son optimisme, sa clairvoyance et le sens du devoir dans la plus noble acception du terme. C'était un grand roi au caractère chevaleresque mais auquel aucun détail n'échappait, il se penchait sur le sort des plus humbles de ses soldats pour lesquels il marquait la plus grande sollicitude. Longtemps après la guerre, il me rappela notre conversation. Les événements lui avaient donné raison. Remontée en

Ligne La remontée en ligne avait comme point de direction le village de Ramscapelle, complètement bombardé. Nous devions occuper une ligne non encore inondée, en avant de l'agglomération. Ici se place un fait unique dans l'histoire de cette guerre. Des troupes françaises, qui venaient de monter en ligne, avaient eu à repousser un assaut à la baïonnette. Pour parer à notre état d'infériorité, sous ce rapport, ordre fut donné aux cavaliers à pied de se munir de leur lance. Ainsi nos hommes montaient leur garde aux premières tranchées de l'Yser avec leur carabine et leur lance. Cette situation changea peu après lorsque l'on fit adapter une baïonnette à notre armement. Le principe de la cavalerie était, de tous temps, le combat à cheval à l'arme blanche, l'action par le feu était considérée comme exceptionnelle. Aussi la dotation en cartouches était-elle insuffisante. Chaque cavalier avait, dans la sacoche gauche de sa selle, quelques chargeurs garnis de cartouches qu'il devait mettre dans ses poches lors de la mise pied à terre pour combattre par le feu. La situation avait changé les vieux principes et l'armée belge adopta les ceintures cartouchières canadiennes. En plus de la dotation de chaque homme, un dispositif semblable entourait l'encolure du cheval, c'était la réserve de munitions que nécessitaient les combats prolongés à la carabine. Cantonnement à Hoogstaede

chez un pauvre rémouleur ambulant Hoogstade. Je m'étais débrouillé pour me caser et je finis par obtenir l'hospitalité d'un rémouleur ambulant qui utilisait la traction canine. Ce brave homme ne nageait pas dans le luxe, aussi me suis-je montré généreux vis-à-vis de lui. Son confort intérieur se résumait en une pièce qui servait à la fois de cuisine, de living room, de salle à manger et de chambre à coucher ; au-dessus d'elle se trouvait un grenier exigu dans lequel il faisait sécher le tabac qu'il cultivait dans un petit jardin devant sa porte d'entrée, l'unique porte d'ailleurs, à côté de l’unique fenêtre, en face de l’unique feu au-dessus duquel était accrochée l’unique marmite. Le matin, elle cuisait l'eau que l'on versait dans d'autres récipients : un pot et un seau, le premier pour le café et le second pour les ablutions. A midi, elle cuisait la soupe et le soir une ratatouille dont l'élément principal était la pomme de terre. La famille se composait du père, de la mère, du fils qui était un gamin d'une dizaine d'années et d'un chien qui, lui, était énorme. Les paillasses qui, pendant le jour étaient entassées sous l’échelle menant au grenier, étaient distribuées le soir sur le dallage de pierres. On se couchait tout habillé, sans couvertures, ni draps à plus forte raison. Une paillasse pour les parents et une pour l'enfant et le chien. On me fit l'honneur de bourrer, pour moi, un sac en réserve dans lequel on introduisit de la paille et... des feuilles séchées. En toute franchise, je dois avouer ma grande satisfaction d'avoir pu trouvé, en ces froides nuits d'hiver, une chambre fort agréablement chauffée par un immense feu de bois ouvert. Ce combustible récolté çà et là par le gamin, bois mort ramassé dans les environs, était des moins coûteux, c'était un luxe à bon marché. Me sentant un peu à l'étroit dans cette chambrée, j'ai demandé de loger au grenier dont le plancher disjoint laissait monter la chaleur de la pièce du bas. Je me trouvais couché sous des feuilles de tabac qui, accrochées à la toiture venaient frôler mon visage. Un petit inconvénient ne tarda pas, cependant, à se manifester. La toiture n'était pas étanche et quand il pleuvait je devais dormir avec mon imperméable. Dans ce doux inconfort, je me sentais infiniment mieux loti que mes camarades qui, passivement, avaient accepté le sort tel qu'il leur avait été dévolu. Ces braves flamands, chez qui j'étais avantageusement tombé, étaient simples, bons et paraissaient parfaitement heureux sans se compliquer l'existence, ce qui, une fois de plus, prouve que la fortune ne fait pas le bonheur.

Camp de Beverloo – Pansage des chevaux Tous ces « patelins » : Wulpen, Steenkerke, Bulscamp et tant d'autres, étaient d'une joie sombre et lugubre. Les Mess

officiers et l’agréable compagnie des médecins surnommés « tropman » Les mess d'officiers étaient établis dans les cantonnements. Chaque état-major ou unité de troupe disposait ainsi d'un local plus ou moins improvisé et souvent d'un confort relatif. Il servait de salle de réunion et on y prenait les repas. Si l'on devait s'accommoder bon gré mal gré d'une installation de fortune souvent précaire, la bonne humeur régnait généralement dans cette minuscule communauté. Les petits soucis quotidiens du service remplaçaient les préoccupations majeures de la vie du temps de paix et qui se situent dans les questions familiales, les affaires, etc. Ici, le spectre du percepteur des contributions était lui-même exclu de la vie dans cette quiétude de l'esprit. Le hasard réunissait ainsi, dans une amicale promiscuité, des spécimens humains forts différents : des aumôniers vénérables, des francs-maçons sectaires, des officiers de carrière attachés aux règlements et d'autres, pour lesquels le rappel sous les armes constituait une parenthèse qui les éloignait de leurs occupations civiles. Il y avait aussi les médecins militaires qui, généralement donnaient à cet ensemble une note de gaieté et souvent d'humour. On les appelait les « tropman » en souvenir du célèbre assassin auquel des victimes nombreuses avaient donné une effrayante réputation. En raccourci le mot « trop » désignait ces messieurs de la faculté. Les soldats flamands, qui n'étaient pas initiés à ces « finesses », étendirent ce vocable à la médecine Vétérinaires dont les représentants devenaient ainsi des « trop chevaux » puisque, dans leur esprit, le « tropman » était l'homme consacré à la médecine humaine. Voilà un savoureux exemple d’étymologie ! Surveillance

des avant-postes Le système d'avant-postes était confié, en ordre principal aux unités légères, cavaliers et cyclistes que relayait aussi l'infanterie. Personnellement j'y ai passé les moments les plus intéressants de cette période dans l'immobilité des opérations et dans l'espoir, si souvent déçu, d'une marche offensive vers l'avant. On y vivait la guerre de près et le climat de ses aventures. J'ai souvent demandé d'y aller en dehors de mon tour régulier et d'y remplacer des camarades, je n'étais d'ailleurs pas le seul dans ce cas, le Lieutenant Rabeau y a passé volontairement une période de trois semaines d'affilée et, par plaisir aussi, multipliait ses rondes et ses patrouilles. A défaut d'opérations à cheval, nous nous rabattions sur celles que nous offrait le hasard des circonstances dans ces endroits désolés où les murs de fermes détruites et quelques arbres obstinés constituaient les seuls reliefs garnissant ce paysage inondé. Cette grande étendue d'eau, dont les roseaux abritaient des oiseaux aquatiques, s'animait de mille cris à la tombée de la nuit. Dans ce concert de la nature, on entendait des poules d'eau en grande quantité, des courlis, parfois des canards. Les patrouilles allemandes avaient mis à profit cette circonstance pour approcher de nos positions par l'un ou l'autre passage où l'eau était peu profonde. Je ne sais pas par quel artifice ils imitaient le cri de ces oiseaux qui leur conférait un double avantage : celui de couvrir le bruit de leur marche dans l'eau et de nous faire croire à la sécurité. En effet, ces oiseaux sauvages cessent de se faire entendre et rentrent dans les couverts à l'approche de tout être humain. Leurs cris étaient un indice de quiétude. Le quatrième escadron du 1er Lanciers fut un moment affecté à la garde d'un avant-poste nommé «Rijcken-Hoeck» que les pelotons allaient occuper à tour de rôle. Il était installé sur les fondations écroulées d'une ferme de ce nom. En face de nous, deux anciennes fermes, pas encore tout à fait démolies : «Terstil» et «Violette », étaient occupées par les Allemands. D'anciennes prairies en surélévation, et par conséquent non inondées, nous séparaient. C'était le « No Man's land ». La nuit on y percevait des bruits d'allées et venues ennemies. Un jour, j'observais à la jumelle une petite levée de terre à mi-distance entre les deux lignes. La fois suivante cette butte, basse et allongée, paraissait avoir un peu changé d'aspect. Cette observation était suffisante pour me donner la conviction qu'elle était occupée de nuit. Ma résolution fut vite prise. Le lendemain je demandais à l'escadron, un groupe de volontaires bien décidés pour aller, après le crépuscule, occuper les premiers ce poste d'écoute et y recevoir, une fois installés, ses habituels occupants. Vingt se présentèrent mais il ne m'en fallait pas tant car ce poste était de proportions réduites et nous devions passer inaperçus. Je ne pris qu'une dizaine des meilleurs, offrant toute garantie, mais qui formaient un assemblage assez hétéroclite : des volontaires de guerre, un trompette nomme Verdha, ancien de la légion étrangère française, le cavalier Edgard Brantegem dont le métier dans la vie civile – il était boulanger – ne devait pas prédisposer spécialement aux coups de main et qui cependant se distinguait par sa bravoure et un courage peu commun, le brigadier Jean le Hardy de Beaulieu et d’autres dont le nom m’échappe et parmi lesquels je me souviens d’un forain. Avec ma petite troupe volontaire je partis aux avant-postes en surplus du contingent désigné. Il fallait gagner le « No man's land » suffisamment tôt pour être les premiers en place et assez tard cependant pour ne pas être visibles de l’ennemi. Dès la tombée de la huit, nous nous sommes glissés, bien armés, par les fossés et les hautes herbes jusqu'au poste d'écoute allemand. Couverts par des sentinelles doubles à notre gauche et à notre droite dans les directions dangereuses, nous occupions ce poste sur lequel nous nous étions couchés à plat. Nous y avons enlevé un élément de fil téléphonique et avons attendu, le doigt à la gâchette. Après une heure passée dans cette position, nous vîmes se profiler sur l'horizon un point sombre qui disparut aussitôt, un deuxième, puis un troisième qui, à tour de rôle, se levaient et s'abaissaient. Un des volontaires de guerre, un peu nerveux, tira et par bonheur le coup rata. J'ordonnais alors de ne pas tirer jusqu'à ce qu'ils soient à bout portant. Malheureusement les points noirs, qui montaient et disparaissaient devant nous avec une régularité parfaite, augmentaient en nombre au point que nous avions à faire face à l'effectif d'au moins une compagnie qui s'étendait fort loin à droite et à gauche, évidemment pour nous encercler. Les Allemands avaient dû remarquer notre mouvement et avaient ainsi décidé de nous attaquer en force pour reprendre leur poste. L'ancien légionnaire, qui était à côté de moi et en avait vu bien d'autres en Afrique, me dit: « Ils doivent nous avoir vus. Il y a plus d'une compagnie en tirailleurs devant nous. » Dès lors je jugeai que je n'avais plus le choix. Une résistance sur place eût été vaine, son résultat se soldant par le sacrifice inutile d'hommes courageux. Je fis replier tous mes hommes et, poursuivis par les tirailleurs ennemis, nous sommes rentrés dans notre blockhaus pour y recevoir l’attaque d'un feu nourri de toutes les carabines et mitrailleuses. Nous avions bien manœuvré car le feu, qui nous répondit, indiquait qu'il s'agissait d'un assaut d'envergure et que, pour quelques hommes que nous aurions abattus, nous devions fatalement être submergés par le nombre. Nous entendions, devant nous, des cris de blessés. Le feu ennemi, qui ne ralentissait pas, indiquait l'arrivée de renfort, ce qui nous a déterminés à demander, par téléphone, l'intervention de l'artillerie. Celle-ci, par un tir de barrage en avant, mit le point final à cette affaire. Le lendemain matin, des morceaux d'uniformes restés sur place, étaient les seuls indices du combat. Il ne me restait plus qu'à faire citer à l’ordre du jour ces courageux volontaires. A propos d’un

pilote…. emmerdeur En Belgique, trois aviateurs se distinguèrent particulièrement : Louis Robbin, Edmond Thieffry et Willy Coppens : ce dernier fut anobli par le Roi en récompense de ses nombreux exploits. Ces trois héros qui, sur terre, étaient d'excellents camarades avec lesquels nous nous entendions tous très bien, devenaient terribles lorsqu'ils montaient dans les airs où ils ajoutaient à leurs trophées des quantités impressionnantes d'avions et de ballons d'observation ennemis. Après la guerre, l'un d'eux, qui avait fait « enrager » son chef de corps au sujet de je ne sais plus quelle plaisante futilité, vit inscrire dans ses notes biographiques : « Officier consciencieux et plein de courage. Admirable à trois mille mètres, ne devrait jamais descendre en dessous ». Le

Lieutenant Brissa J'ai connu l'action héroïque d'un jeune ingénieur, le Lieutenant de réserve Brissa, dont le Commandant de batterie venait d'être mis hors de combat alors qu'il dirigeait le tir d'arrêt contre un assaut ennemi. Un bombardement par obus à gaz aveuglait les canonniers dont le barrage était, de ce fait, désajusté. Voyant arriver les vagues d'assaut sur nos lignes d'infanterie qui perdaient du terrain, le Lieutenant Brissa prit le commandement, arracha son masque à gaz qui lui obstruait la vue et régla le tir qui immédiatement rétablit la situation à l'avantage des nôtres. Le geste magnifique de cet officier assura la défense mais fit de celui-ci un grand invalide qui, gravement atteint n’eut plus qu’un demi poumon. Deux

généraux belges à mettre à l’honneur Citons, dans l'armée belge et à titre d'exemple, un homme dont la modestie n'avait d'égale que la valeur: le Général De Kempeneer que la bravoure, l'autorité et l'esprit de justice auréolaient d'un grand prestige. Toute sa longue carrière ne fut qu'un magnifique apostolat. Pour illustrer sa brillante conduite au front et notamment à l'affaire de Steenstraat, où il commandait comme officier supérieur, S. M. le Roi l'anoblit et le dota d'un titre. Le Lieutenant-Général Baron De Kempeneer de Steenstraat restera toujours une noble figure de l'infanterie belge. J'ai connu un autre général qui faisait l'admiration de tous ceux qui l'avaient vu au feu. Lorsqu'il inspectait les tranchées, le Général de Monge ne se baissait jamais derrière les parapets et, lorsque les balles sifflaient il demandait pourquoi ses officiers se courbaient jusqu’à terre. Lui restait toujours droit comme un piquet : il était atteint d’une surdité totale qui, jointe à son audace bien connue, lui faisait ignorer le danger. Il était cité comme un phénomène. Il narguait imperturbablement le bruit au plus fort de la bataille. L’offensive

des Flandres La veille de ce jour mémorable, le bruit du canon n'arrêtait pas un instant ; c'était le pilonnage à grand spectacle des tranchées allemandes. Le 27 septembre 1918, à 11 heures de la nuit, toute la Division de Cavalerie quittait ses cantonnements pour aller occuper ses positions de départ dans le bois de St-Sixte. Le 28 à 6 heures du matin, notre dispositif se déplaça pour occuper une position d'attente, à l'abri des vues aériennes dans le bois de Coppenol où une pluie froide nous manifesta fidèlement sa présence jusqu'au lendemain matin à 5 heures au moment où nous devions faire mouvement vers une position de rassemblement à Het Sas. Nous y sommes arrivés à 10 heures où la pluie nous attendait et ne devait plus nous quitter ; cette assiduité tempérait les élans d'enthousiasme que tous nous ressentions. Vers midi, la colonne se mit en marche. Enfin, on reprenait courage ! Hélas, pas pour longtemps car un kilomètre plus loin nous étions arrêtés sur une route très encombrée où nous avons été obligés de passer la nuit. La charge de

Zeldeghem Le deuxième régiment de Guides, entraîné par le courageux élan que lui avait imprimé son chef de corps, le Colonel A. du Roy de Blicquy, ne devait pas tarder à se distinguer. Soutenus par l'artillerie à cheval, nous enlevions les positions ennemies dont la défense requérait son intervention. C'est ainsi que, devant prendre un village dont les abords étaient défendus par deux canons appuyés par un nombre imposant de mitrailleuses, nous dûmes avoir recours à un bombardement direct pour ouvrir notre marche momentanément bloquée. Je vois encore des mitrailleuses sauter en l'air sous nos obus. Peu de temps après, notre escadron enlevait le village et poursuivait ses occupants. Le quatrième escadron du 2e régiment de Guides reçut l'ordre de constituer l'avant-garde de la colonne Est, en marche de Thourout en direction de Bruges. Entre Zedelgem et Heidelberg, les cavaliers de pointe prirent contact avec une arrière-garde allemande. Les derniers éléments de celle-ci étaient composés d'unités de mitrailleurs et de hussards tenant fortement la route. Les ordres reçus étaient formels : nous devions passer coûte que coûte et, si besoin était, bousculer les éléments ennemis s'opposant à notre progression. Malheureusement le terrain alentour était impraticable, nous ne pouvions utiliser que la grand' route. Le deuxième groupe, en tête duquel était le quatrième escadron, dont je faisais partie, devait exécuter la charge de front pendant que le premier groupe, dont le Colonel A. E. M. du Roy de Blicquy avait pris le commandement, allait manœuvrer en flanc par des chemins de campagne.

Occupation de l’Allemagne A cette époque, la cavalerie n'était plus dotée de la lance, c'était le sabre à la main que la charge allait s'exécuter… Malheureusement nous ne pouvions nous déployer et devions rester en colonne par quatre. Départ au trot, puis le galop allongé en direction des mitrailleurs et le commandement « chargez » répété de la tête à la queue de la colonne. Les premières mitrailleuses enlevées et dépassées, nous devions nous apercevoir de ce que la route en était bourrée et qu'elles étaient disposées en échelons. Dès lors, nous ne pouvions exécuter notre mission qu'en la continuant par le combat à pied, notre formation sur la route étant trop vulnérable. Le major commandant le groupe, dont le cheval était blessé, nous fit obliquer vers des meules de paille, le long de la route pour y mettre nos chevaux à l'abri. Ceux-ci, confiés à la garde de quelques cavaliers, nous allions tâcher d'enlever les autres mitrailleuses en combattant par le feu tout en nous dissimulant par les fossés et les haies qui allaient ainsi permettre notre progression. Quelques mitrailleuses et des hussards blessés restèrent entre nos mains, les plus éloignés ayant pu décrocher et battre en retraite. L'opération avait duré une heure environ. Une constatation ahurissante s'imposait à notre étonnement. Il y avait un minimum de blessés ; les chevaux, touchés dans les pattes, avaient été atteints plutôt en queue de colonne. Je ne puis m'expliquer cela que par un tir très bas, mal réglé et exécuté sur le bord extérieur de la route. Il est de toute évidence qu'un tir exécuté calmement par des troupes d'élite et aguerries ne devait pas laisser grand' chose de notre colonne. Il apparaissait clairement que notre action prompte et énergiquement menée leur avait enlevé leurs moyens de résistance et leur combativité en agissant sur leur moral. La charge de

Burkel et la mort héroïque du comte Francis de Meeûs Quelques jours plus tard un groupe du 1er guides devait renouveler à Burkel notre charge de Zeldegem-Heidelbergh, dans les mêmes conditions c'est-à-dire à l'arme blanche, sur la route, contre des positions tenues par des mitrailleuses à la droite des forces ennemies que le terrain ne permettait de manœuvrer ni d'envelopper. Ici se situe un trait d'héroïsme accompli par le Commandant-Adjudant-Major Comte Francis de Meeûs qui avait été envoyé au Commandant du groupe pour lui apporter l'ordre de charger. Cet officier de haute qualité et d'une bravoure dont il avait toujours fait preuve, a senti monter en lui les vieilles traditions de la noblesse et de la cavalerie et déclara : « Je ne puis pas communiquer un ordre de charger sans que moi-même je ne prenne part à cette charge ». Ce geste prenait toute son admirable signification parce qu'il n'était pas contraint, par la sévérité de la discipline militaire devant l'ennemi, d'exécuter un ordre auquel il ne pouvait se soustraire. C'est volontairement, de propos délibéré que, dans un courageux et noble élan, il chargea en tête du groupe où il devait trouver une mort glorieuse face à l’ennemi. Dans cette affaire, le 1er Guides a été moins épargné que le 2ème à Zedelgem et les pertes ont été sévères. Considération

sur les prémonitions des soldats Sans y avoir jamais attaché la moindre croyance mais en me bornant uniquement à la constatation des faits, je dois reconnaître avoir noté un très grand nombre de ce que d'aucuns pourraient appeler des prémonitions. Plusieurs de mes amis, fort courageux cependant, disaient leur certitude de ne pas revenir de la guerre et ont été tués. Le Commandant Cartuyvels de Collaert, très grièvement blessé ainsi qu'il a été relaté, voulait se défendre d'un funeste pressentiment, pourtant la guerre ne l'intimidait pas. Un officier supérieur, des plus côtés avant la guerre, perdit tous ses moyens au cours de celle-ci, son état de nervosité, qu'il ne pouvait pas maîtriser, l'obligea d'aller se reposer à l'arrière. Il y fut tué dans un accident de chasse. Je pourrai encore citer d'autres exemples analogues. Beaucoup de mes collègues belges et alliés m'ont rapporté les mêmes observations. J'ai lu des faits semblables notés au cours de la guerre. Sont-ce des coïncidences tout simplement ou bien peut-on chercher une explication dans le fait que des sujets, frappés d'une autosuggestion, acceptaient un état de résignation telle qu'ils négligeraient au dernier instant, le simple geste de prudence qui, exécuté parfois d'une façon réflexe, a sauvé souvent la vie de son auteur ? Je laisse cette question aux savants qui ont entrepris l'étude des phénomènes réputés paranormaux. Invocation

des soldats à leur maman Combien de fois, pendant la guerre, au moment où la bataille, dans son étreinte mortelle, ébranlait les nerfs des soldats, n'a-t-on pas entendu, entre deux éclatements d'obus ou deux rafales de mitrailleuses, la voix angoissée des blessés ! Ah, cette exclamation implorante et pathétique au plus fort du combat : « Maman » ! Toujours ces mêmes mots que l'écho répétait : Maman ! Maman ! Leur intensité était parfois telle qu'ils couvraient le feu de mousqueterie, puis s'amenuisaient peu à peu avec l'affaiblissement des corps qui, bientôt transportés dans les cimetières militaires, ne devaient désormais que porter, en dessous de leur nom, cette inscription : « Mort au Champ d'Honneur. » Un jour, un blessé, ayant perdu sa mère depuis sa plus tendre enfance, était en proie à une forte dépression nerveuse. Je m'approchai de lui pour lui remonter le moral et ranimer son courage. Il me confia le chagrin de sa solitude en ce monde. Il savait que cette imploration, si souvent entendue, qui rattache le moribond à la vie au moment où il va la quitter, ne pourrait jamais être son ultime consolation. A cette mère qui était la sienne mais qu'il n'avait jamais connue, il pouvait recommander son âme dans une dernière prière, mais hélas aucun souvenir de son enfance ne le rattachait à elle. Ses camarades, eux, avaient ce lien sentimental que rien au monde ne peut remplacer... La dernière

bataille et le vaillant Lieutenant van de Werve Cette dernière occasion devait nous être offerte à Kluizen, le 3 novembre. Notre groupe, encadré à gauche par le troisième régiment de chasseurs à pied et à droite par une compagnie cycliste, attaquait et mon escadron était en avant, en première ligne, le reste en soutien. Ce village était particulièrement bien défendu et organisé pour résister. L'escadron avait étalé ses pelotons dans une prairie à gauche de la route, le long de fossés parallèles bordés de haies ou de saules qui nous soustrayaient aux vues de l'ennemi. Du côté droit de cette chaussée, un petit bois la bordait et s'avançait jusque près des positions de l'adversaire à la lisière du village que, d'après les ordres reçus, nous devions enlever. J'avais demandé à mon commandant d'escadron de pouvoir y passer avec mon peloton et de pouvoir ainsi renforcer le Lieutenant Xavier van de Werve de Schilde qui partait y prendre position avec ses mitrailleuses : ce bois formait un saillant dans les lignes ennemies. Cette demande m'étant accordée, je rassemblais mon peloton pour faire traverser la route individuellement à chaque homme. C'était là une question de vitesse et de précision afin d'éviter le tir d'enfilade. Pour cela il fallait attendre une accalmie, bondir dans le bois et s'y cacher. Nous ressemblions à des lapins sur lesquels on tirait à la traversée, car les balles sifflaient sur les pavés. Je mis mon peloton en tirailleur sur un talus bordant un vaste fossé à la lisière du bois sous le défilement qu'offrait la végétation en bordure de celui-ci. On pouvait, de là, suivre tous les mouvements de l’ennemi, se déplacer et manœuvrer, ce que je me réservais de faire. Le Lieutenant van de Werve s'était posté, avec ses mitrailleuses, à l'angle du bois près de la route. Je me suis rendu près de lui pour voir si je pouvais lui être de quelque utilité et je le trouvais à une distance évaluée entre soixante et quatre-vingt mètres d'un canon, entouré de mitrailleuses, qui gardait le carrefour devant nous. Je voyais les artilleurs qui, sans trop de méfiance, se profilaient devant nous. L'occasion était trop belle et la tentation trop forte : Je me suis collé derrière un gros arbre, j'ai visé cette admirable cible vivante avec mon pistolet et j'ai vidé un chargeur bien ajusté. Le feu s'étant engagé de part et d'autre, les balles et les obus se mirent à pleuvoir dans le bois. Je n'avais jamais été aussi près du canon ! On entendait les explosions des obus en même temps que les coups de départs. Le Lieutenant van de Werve, qui avait toujours fait preuve de courage, nous l'a prouvé une fois de plus. Il est resté stoïquement au même poste en mitraillant sans arrêt les servants du canon et les mitrailleurs dont il a obligé certains d'entre eux à changer de position. C'est ainsi qu'une mitrailleuse, délogée de cette façon, est venue prendre sous son feu le débouché que j'allais utiliser pour manœuvrer. Après avoir fixé mes deux fusils mitrailleurs à l'abri des vues et des coups, j’ai ouvert un feu par surprise sur cette position nouvelle et qui ne se trouvait pas loin de nous. Ce duel d'armes automatiques ne fut pas long. Nous n'ayons plus entendu parler de la mitrailleuse encombrante dont la présence nous gênait grandement. Ceci nous permit de sortir du bois et de gagner, par surprise, de petits couverts. Successivement, à l’abri de ceux-ci, il nous fut possible de harceler les positions ennemies en flanc et même à revers en nous déplaçant chaque fois que nous étions repérés, pendant que la section de mitrailleuses, dans le bois, les tenait de front sous le feu. Trois heures après, sous la pression d'une vigoureuse attaque que je menais dans son flanc gauche, l'ennemi a précipitamment battu en retraite. Il s'est passé alors une chose que je n ai jamais comprise. Les Allemands, nous cédant le terrain, ont trompé notre vigilance. Ils ont attelé leur canon, enlevé leurs mitrailleuses ; leurs morts et leurs blessés sans que nous puissions nous en apercevoir et... intervenir. Ils avaient dû profiter d'une accalmie de nos mitrailleuses et d'un moment où je changeais de position. Toutefois, ils ont attelé et enlevé au galop leur caisson sous notre feu. Leurs emplacements gardaient des traces éloquentes de leurs pertes : casques ensanglantés, pansements et vestes rougis de sang. Mais ils ne nous ont laissé aucun trophée. Notre artillerie, qui nous a soutenus à un moment donné, eut certainement une part de ce résultat à son actif. Nous avions toujours du canon avec nous car toute attaque était montée sous les ordres d'un major disposant d'un groupement de combat composé de deux escadrons de cavalerie, d'un escadron de mitrailleurs, d'une batterie d'artillerie et d'un peloton du génie cycliste. Malgré les manifestations de joie de la population délirante de Kluizen, nous ne pouvions nous attarder et rejoindre rapidement notre unité et nos chevaux à Sledingue Fin |

© P.Loodts Medecins de la grande guerre. 2000-2020. Tout droit réservé. ©